9日目(2024年4月24日)の行程概略 旧22日

| 時間 |

項目 |

| 6:30 |

ホテルで朝食 |

| 9:30 |

伏見稲荷大社 |

| 10:10 |

伏見神宝神社 |

| 10:00 |

弘法ヶ滝 |

| 12:50 |

間力教会 |

| 13:20 |

昼食 (おふくろの味 祭) |

| 13:45 |

東福寺の塔頭巡り |

| 16:00 |

瀧尾神社 |

| 18:00 |

ヴィアインプライム京都駅八条口 |

|

10日目(2024年4月25日)の行程概略

| 時間 |

項目 |

| 6:30 |

ホテルで朝食 チェックアウト |

| 8:40 |

大徳寺 雲林院 |

| 10:00 |

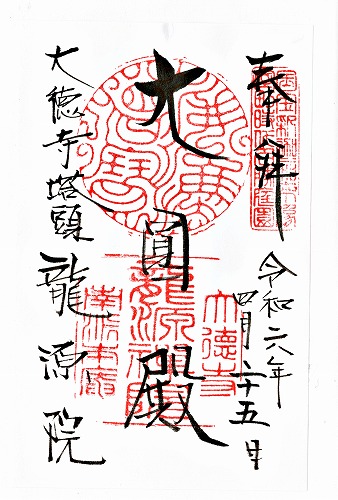

大徳寺 龍源院 |

| 10:50 |

大徳寺本坊 |

| 12:15 |

昼食 (門前小僧) |

| 11:25 |

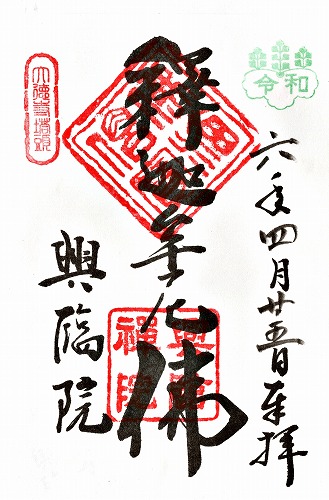

大徳寺 興臨院 |

| 12:15 |

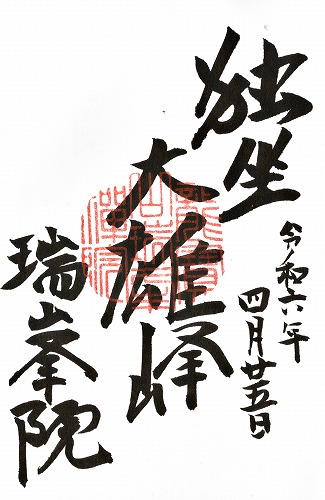

大徳寺 瑞峯院 |

| 12:15 |

大徳寺 大仙院 |

| 13:25 |

京都駅 最後のお土産とお弁当 |

| 14:15 |

ホテル 荷物受け取り |

| 17:30 |

伊丹空港リムジンバス |

| 19:30 |

伊丹空港 ➡ 羽田空港 |

|

出発時の予定であり、事情により変更する場合があります

VAVAが作成した分単位の京都観光の計画書

★ (9日目)は

こちらからどうぞ

★ (10日目)は

こちらからどうぞ

京都の名所を巡る一日。

まずは、参拝者数が京都トップクラスの伏見稲荷大社へ。大混雑の千本鳥居をくぐり、幻想的な朱の回廊を進む。次に、弘法大師ゆかりの霊水を引いた弘法ヶ滝で心を清め、学業成就のご利益で知られる東丸神社へ参拝。

午後は東福寺の塔頭巡りを楽しみ、静寂の中で歴史に触れる。さらに、巨大な龍の彫刻が印象的な瀧尾神社で迫力ある龍の姿を堪能。観光を満喫した後は、ホテルでゆったりバスタイムです。 |

06:30

パン(クロワッサンとロールパン)ジャム&マーガリン付き

飲み物(コーヒー、紅茶、緑茶) 野菜サラダ(ドレッシング付き)

|

|

ZIZIは洋食派で小食

今朝もベーコンが無くて寂しいです。

|

08:00

ホテル出発 ➡ 地下鉄二条駅 ➡ 三条駅 ➡ 出町柳駅

➡ 貴船口駅 ➡ 貴船バス停

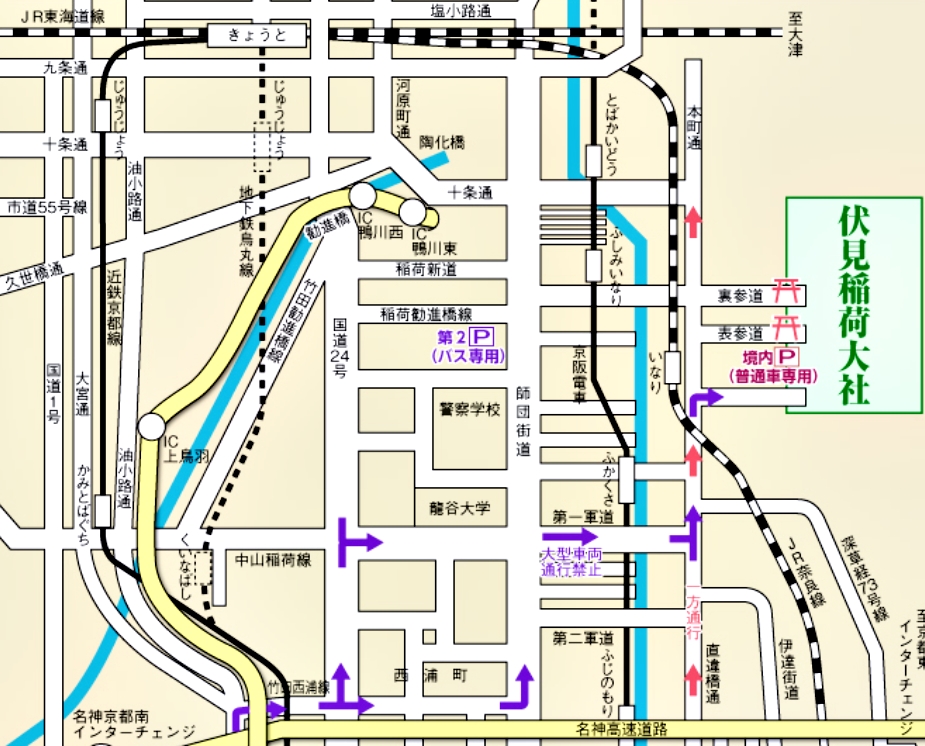

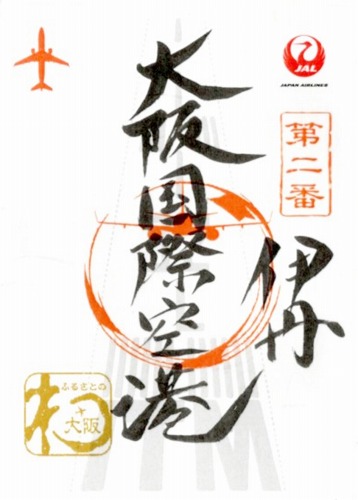

伏見稲荷大社 アクセス図

画像にマウスを合わせると拡大されます

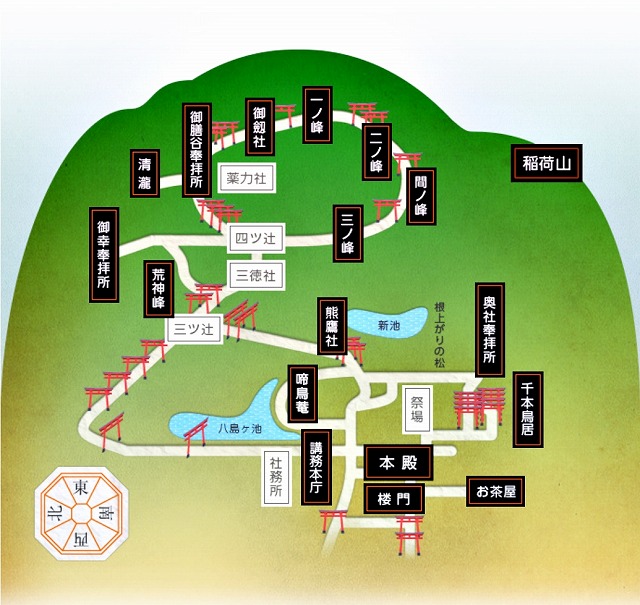

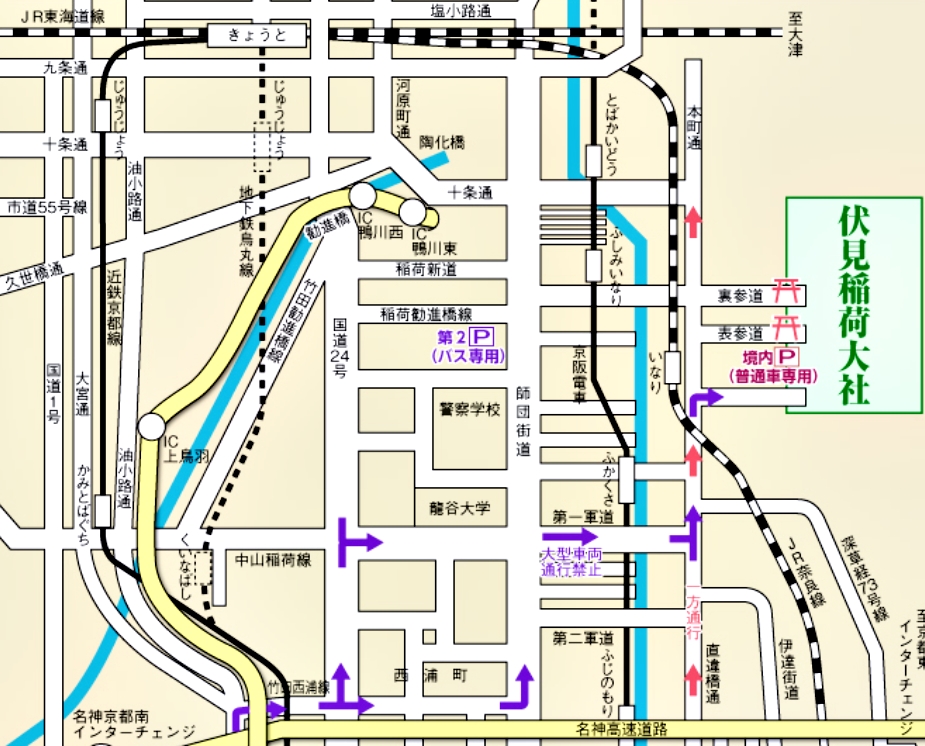

稲荷山全体図

伏見稲荷大社 境内詳細図

画像にマウスを合わせると拡大されます

解説文は公式ホームページより転載(要約)しました。

伏見稲荷大社

解説文は公式ホームページより転載(要約)しました。

伏見稲荷大社

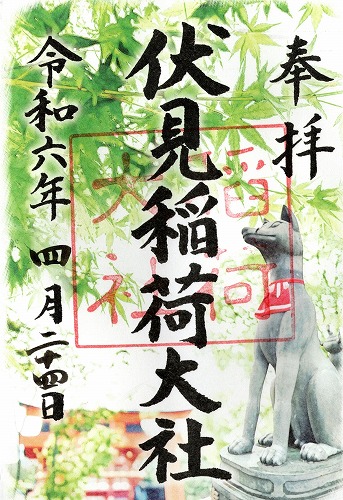

| 京都 伏見稲荷大社は、全国約3万社ある稲荷神社の総本宮で、商売繁盛や五穀豊穣の神「稲荷大神」を祀っています。和銅4年(711年)に創建され、京都市伏見区に位置します。境内には「千本鳥居」と呼ばれる無数の朱塗りの鳥居が連なり、神秘的な風景が広がります。稲荷山全体が神域とされ、山頂までの参拝道は約4kmに及びます。神狐(しんこ)像が多く見られ、口に稲の穂や巻物をくわえた姿が象徴的です。初詣の参拝者数は京都トップクラスで、外国人観光客にも人気が高く、四季折々の風景と神秘的な雰囲気が訪れる人々を魅了しています。 |

大鳥居

入口に立つ朱色の鳥居で、参拝の出発点です。

|

二番鳥居

大鳥居の先にあり、正面には楼門が見えます。

|

狛犬(こまいぬ)

伏見稲荷大社の狛犬は、他の神社で見られる一般的な狛犬とは異なり、「狐」の像が置かれています。

これらの狐は「神使(しんし)」とされ、稲荷大神の使いとして重要な役割を果たしています。

|

楼門の随身像

左側の口を開いたた阿(あ)形の左大臣

右側の口を閉じた吽(うん)形の矢大神

|

ご本殿

ご本殿の建築様式は、安土桃山時代の気風を反映しており、豪放で優美な装飾が施されています。特に、懸魚の金覆輪や垂木鼻の飾金具、前拝に付けられた蟇股などの意匠が特徴的です。

|

神馬舎(しんめしゃ)

白馬を模した像が祀られています。

神馬(白馬)は神の使いとされ、雨乞いや五穀豊穣を祈願する際に重要な存在とされてきました。

|

玉山稲荷社(たまやまいなりしゃ)

玉山稲荷社は、古来より「玉」のように美しいものや霊石の信仰と関わりが深いとされ、「玉」が宝物や金運を象徴することから、金運向上や商売繁盛を願う人々に人気があります。

|

千本鳥居

伏見稲荷大社の千本鳥居は、境内の奥社奉拝所から稲荷山へ続く参道に立ち並ぶ無数の朱塗りの鳥居のことです。「千本」と称されますが、実際には数千本の鳥居が連なり、トンネルのような幻想的な光景を生み出しています。これらの鳥居は、商売繁盛や家内安全を願う個人や企業の奉納によって建てられ、鳥居の背面には奉納者の名前が刻まれています。

四季を通じて異なる雰囲気が楽しめ、特に観光客に人気の撮影スポットです。早朝や夕方は混雑が少なく、静寂の中で神聖な空気を味わうことができます。 |

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

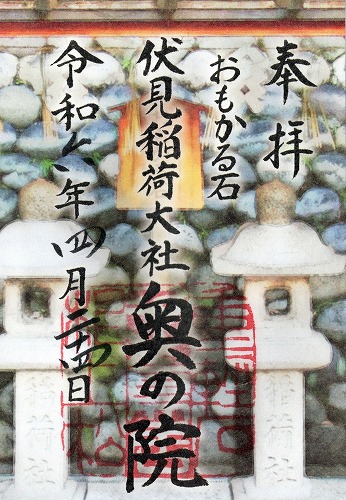

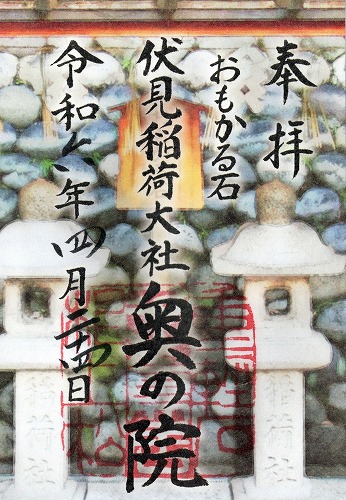

おもかる石

| 伏見稲荷大社のおもかる石は、奥社奉拝所(おくしゃほうはいしょ)にある占い石です。参拝者が願い事を念じた後、この石灯籠の上部にある宝珠型の石を持ち上げ、予想よりも軽く感じれば願いが叶い、重く感じれば願いが叶いにくいとされる占いの儀式です。 |

恋愛や仕事の願掛けに訪れる人が多いスポットです。シンプルな占い方法ながら、結果がわかりやすいため、初めての参拝者でも気軽に体験できます。伏見稲荷大社を訪れた際は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

|

08:45

貴船バス停 ➡ 貴船神社

伏見神宝神社(ふしみかんだからじんじゃ)

| 伏見神宝神社は、伏見稲荷大社の境内に独立して鎮座しています。主祭神は天照大御神で、稲荷大神も祀られています。平安時代初期に創建され、かつては稲荷山に祀られていましたが、1957年に現在地に再建されました。十種神宝(とくさのかんだから)を奉安しており、これらは天孫降臨の際に天神から授けられた霊力の高い神器とされています。境内には、狛犬の代わりに地龍と天龍の狛龍が配置され、龍神のパワースポットとしても知られます。 |

奥の院の横から坂を登ります。

|

「根上がり松」が見えて来ます。

|

松の手前の案内板に従います。

|

右曲して少し登った所から振り向きました。

|

雨上がりの坂は注意が必要です。

|

サンダルなどは適しません。

|

伏見神宝神社に到着です

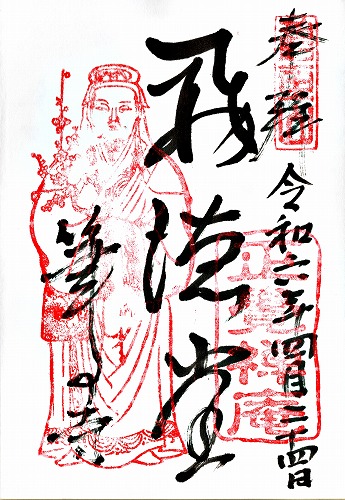

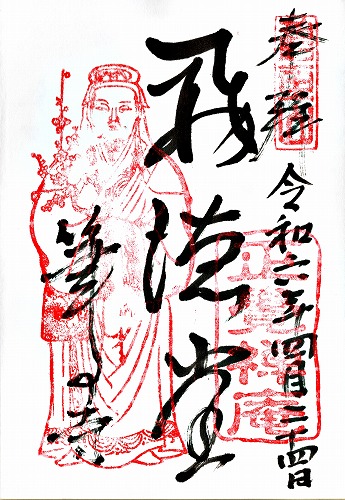

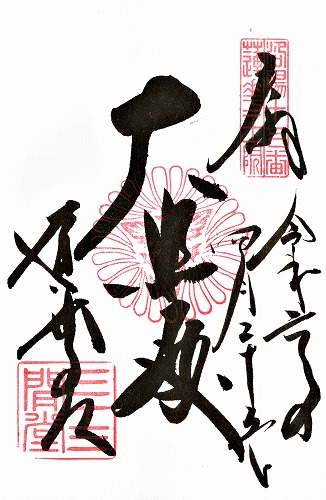

伏見神宝神社 御朱印を頂きました

伏見神宝神社の参拝を終えた後

伏見神宝神社の参拝を終えた後

一度奥社奉拝所に戻ります。

根上りの松

根上りの松は、伏見稲荷大社の境内にある特徴的な松の木で、地面から根が露出して持ち上がっているのが特徴です。このような「根上りの松」は、縁起物としても知られ、特に「出世」や「向上」の象徴とされています。

露出した根が「上へ上へ」と伸びていることから、出世運や成長運のご利益があると信じられ、参拝者が祈願する場所としても人気です。 |

境内の散策中にこの松を見つけた際は、その独特な形と象徴的な意味に注目してみたらいかがでしょうか。

|

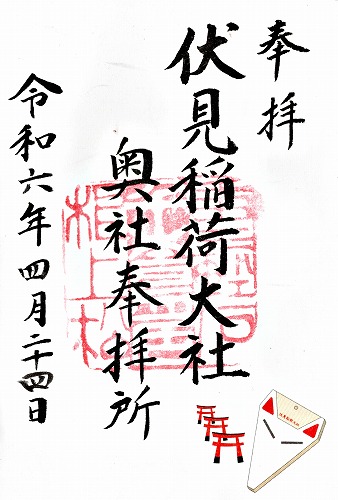

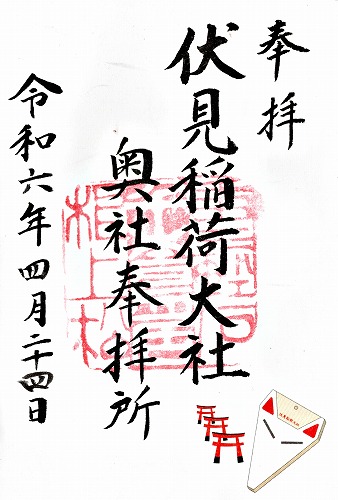

奥社奉拝所で御朱印を頂きました

09:20

奥社奉拝所 ➡ 厄除社 ➡ 命婦瀧呼聲社 ➡ 弘法ヶ滝

奥社奉拝所へ戻る途中の竹林の道

奥社奉拝所からは、

奥社奉拝所と大薮茶亭(カフェ・喫茶)の間の階段を下り、

道なりに厄除社、命婦瀧呼聲社を経て弘法の滝に至ります。

清々しい竹林の道

清々しい竹林の道は、

爽やかな風が葉を揺らし、緑のカーテンに包まれたその道は、静寂の中にも生命の息吹を感じさせてくれます。

|

雨上がりのしっとりとした空気に包まれた竹林の道、

ぬかるんだ足元に注意しながら、一歩一歩慎重に進みます

教天壌教会への分岐点

|

↓

厄除社(やくよけしゃ)

|

↓

金龍大神 八島大神 白雲大神

|

↓

命婦瀧呼聲社(みょうぶたきこごえしゃ)

|

| 命婦瀧呼聲社(みょうぶたきこごえしゃ)は、京都市伏見区の伏見稲荷大社境内、稲荷山の南谷エリアに位置する神社です。稲荷神の眷属である狐=命婦専女神(みょうぶとうめのかみ)を祀る唯一の社で、古くは「奥之命婦」や「命婦社」とも称されていました。社殿の背後には「命婦瀧」と呼ばれる滝があり、清らかな水が流れ落ちる様子が神聖な雰囲気を醸し出します。この滝は、修行や祈祷の場としても古くから利用されてきました。 |

↓

最後の鳥居を出たら、舗装された道を進みます。

|

弘法ヶ滝(こうぼうがたき)

弘法ヶ滝(こうぼうがたき)は、伏見稲荷大社の境内、稲荷山の南側に位置する滝で、弘法大師(空海)ゆかりの霊水を引いた滝として知られています。

この滝は、修行や祈祷の場として古くから利用されており、現在でも滝行を行う行者が訪れます。滝の周辺は小さな谷地形となっており、自然の中で静寂な雰囲気を感じられるスポットです。 |

入り口の鳥居

その名の通り、弘法大師・空海を祀り、周囲には複数のお塚が鎮座しています。

|

弘法ヶ滝

弘法大師が杖をついた場所から水が湧き出たと伝えられています。

|

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

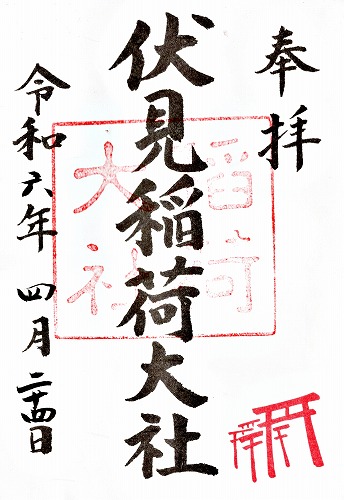

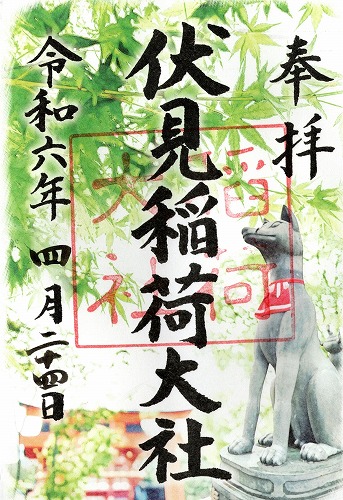

御朱印を頂きました

伏見稲荷大社の御朱印を頂きに、

伏見稲荷大社の御朱印を頂きに、

神宝神社経由で本殿横の朱印受付に向かいます。

本殿横の御朱印受付

本殿を正面にして左手にある「朱印受付」で頂けます。

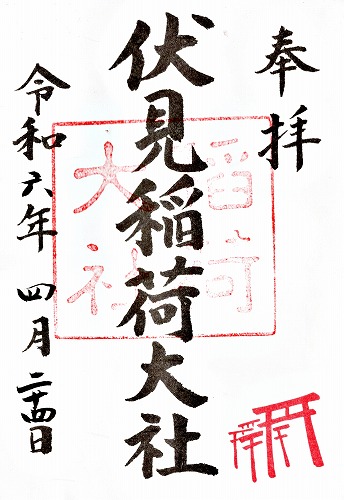

伏見稲荷大社の御朱印を頂きました

10:00

弘法ヶ滝 ➡ 神宝神社 ➡ 伏見稲荷大社(本殿) ➡ 東丸神社

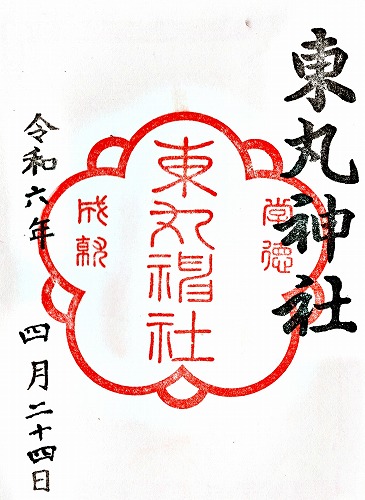

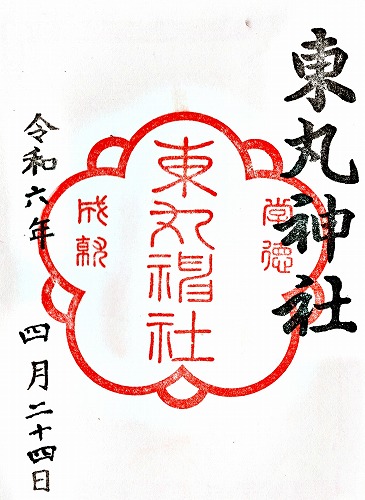

東丸神社(あずままろじんじゃ)

| 東丸神社は、京都市伏見区にある神社で、伏見稲荷大社の南側に隣接しています。祭神は江戸時代中期の国学者・荷田春満(かだのあずままろ)で、学問の神として信仰されています。1883年に創建され、春満の正四位追贈を機に建立されました。本殿は1936年に改築され、境内には「としまいりの石」などの特徴的な祈願所があります。学業成就や受験合格を願う参拝者に親しまれており、アクセスはJR「稲荷」駅から徒歩1分、京阪「伏見稲荷」駅から徒歩5分と便利です。 |

学業成就を願う学生さん

|

としまいりの石

| 境内には「としまいりの石」と呼ばれる石があり、年齢の数だけ竹棒を持ち、本殿と石の間を往復しながら祈願することで、心願成就のご利益が得られるとされています。また、境内には合格祈願の絵馬が多く奉納されており、受験生や学業成就を願う人々に親しまれています。 |

「としまいりの石」と絵馬

|

御朱印を頂きました

10:40

東丸神社 ➡ 瑞光寺

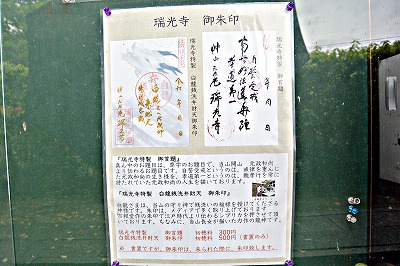

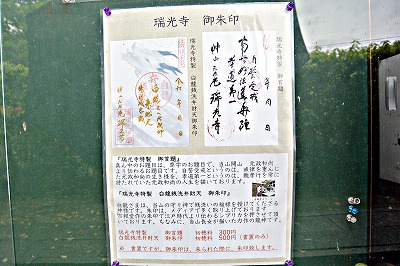

元政庵 瑞光寺

元政庵 瑞光寺(げんせいあん ずいこうじ)は、京都市伏見区深草にある日蓮宗の寺院で、元政上人によって1655年に創建されました。元政上人は詩人としても知られ、寺院は「竹葉庵」とも呼ばれています。本堂の寂音堂は1661年に建立され、釈迦如来座像が本尊として安置されています。

境内には元政上人の墓や、金運を祈願する白龍銭洗弁財天も祀られています。 |

アクセス地図

元政庵 瑞光寺

伏見稲荷の東丸神社からは、途中の景色を見ながら15分かかりました。

本堂寂音堂(じゃくおんどう)

丸みを帯びた萱葺屋根の建物です。

|

白龍銭洗弁財天

霊験あらたかな開運の神様です。

|

鐘楼

大晦日には除夜の鐘マルシェも開催されます。

|

手水舎の龍

迫力満点の龍の顔です。

|

瑞光寺 御朱印

不在の時はお受けできませんので事前確認する事をおすすめいたします。

TEL (075)641-1704

残念ながらご住職不在の為、

御朱印は頂けませんでした。

11:30

瑞光寺 ➡ 食事処 かぶき

御食事処 かぶき

当初、昼食は泉涌寺入り口にあるおばんざい料理店『おふくろの味 祭』で摂る予定でした。しかし、ちょうど昼時で混雑が予想されたため、今日は諦め、東福寺駅前の『御食事処 かぶき』に変更しました。

昔ながらの大衆食堂で、昭和の趣を感じる店内です。接客スタイルも親しみやすい昔ながらの雰囲気。値段はリーズナブルで、玉子丼とカレーライスをいただきました。 |

アクセス地図

昼食の後は、

東福寺に向かい東福寺の塔頭巡ります。

12:30

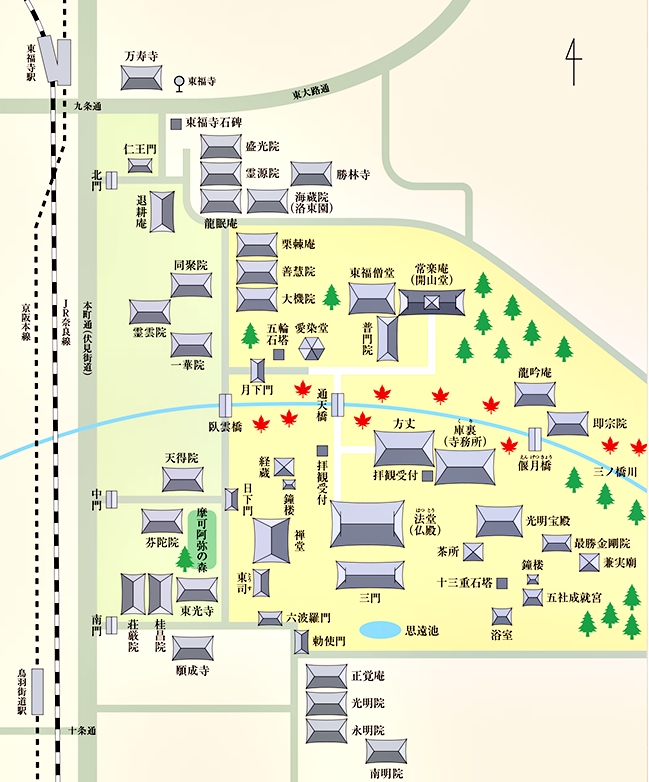

霊源院 ➡ 五大堂同聚院 ➡ 一華院 ➡ 芬陀院 ➡ 正覚庵

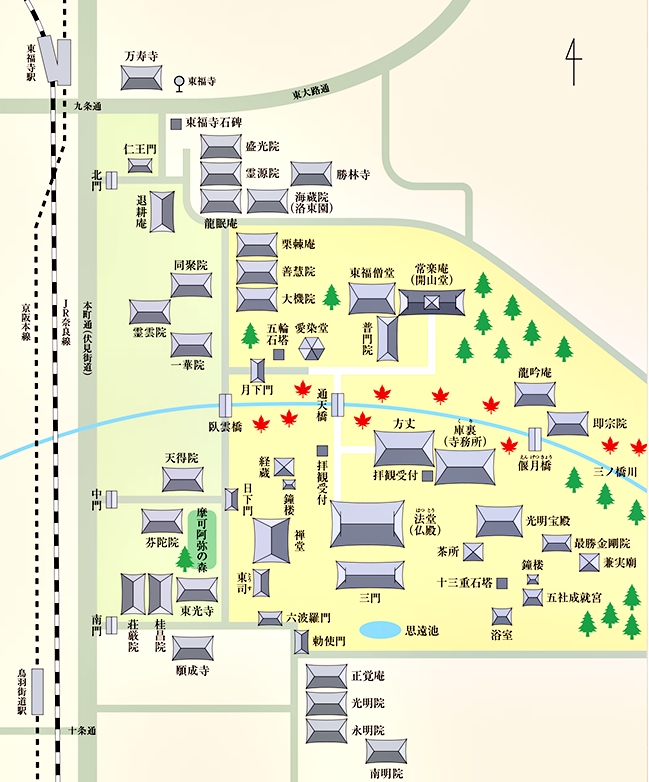

画像にマウスを合わせると拡大されます

地図は

sfumart.comより転載しました。

12:35

食事処 かぶき ➡ 霊源院

東福寺 霊源院

| いまから約650年ほど遡る室町時代は観応年間(1350年頃)。後醍醐天皇の皇子である龍泉和尚によって創建されたお寺です。応永年間(1400年頃)在先希護和尚により現代に続く寺名霊源院と改修され、現在にいたります。京都駅からほど近く、旧くから、京都の街、暮らし、文化に溶け込んできました。 |

解説文は

公式ホームページより転載しました。

アクセス図

画像にマウスを合わせると拡大されます

東福寺塔頭 霊源院

「近隣の建仁寺さんにも霊源院と同名の寺院がございますので、お間違えのないようにお願いします。」との事です。

|

お地蔵さん

| 霊源院のお地蔵さんは、境内にひっそりと佇む地蔵菩薩像で、訪れる人々に親しまれています。特に「子安地蔵」として信仰を集め、安産や子供の健やかな成長を願う参拝者が多く訪れます。お地蔵さんの周囲には石像や供え物があり、素朴で温かみのある雰囲気が特徴です。 |

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

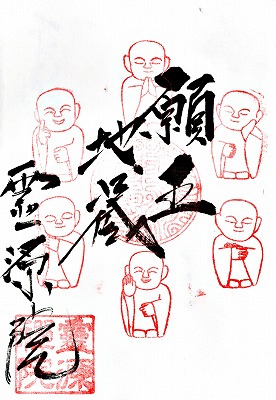

霊源院の御朱印

| 霊源院は通常非公開寺院ですが、御朱印は受け付けてくれます。庫裏に入ってすぐの所に御朱印の受付があります。 |

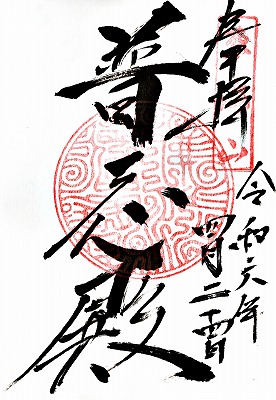

御朱印を頂きました

12:50

霊源院 ➡ 五大堂同聚院

五大堂同聚院(ごだいどうどうじゅいん)

| 五大堂同聚院は、東福寺の塔頭の一つで、重要文化財に指定された貴重な寺院です。創建は鎌倉時代に遡り、名前の由来は、五大明王を祀る堂からきています。禅宗寺院としての修行の場であり、特に信仰を集める五大明王像は圧倒的な迫力を持ちます。枯山水の庭園も見どころの一つで、静寂の中に禅の世界を感じることができます。普段は非公開ですが、特別公開時にはその荘厳な空間を体験できます。 |

五大堂同聚院

「藤原道長の不動明王とモルガンお雪の寺」としても親しまれています。

|

御朱印

13:00

五大堂同聚院 ➡ 一華院

一華院(いっけいん)

| 京都の「一華院(いっけいん)」は、東福寺の塔頭寺院の一つで、臨済宗に属します。室町時代に創建され、禅の精神を象徴する静寂な佇まいが特徴です。一華院の名前は、仏教の教え「一華開五葉(いっけかいごよう)」に由来し、悟りの境地を象徴しています。 |

一華院

「一華開五葉」は禅の教えで、一つの花が五つの葉を開き、悟りに至る境地を象徴しています。

|

御朱印

13:25

一華院 ➡ 芬陀院

芬陀院(ふんだいん)

| 芬陀院は、鎌倉時代に創建された臨済宗の寺院です。名前の「芬陀(ふんだ)」は、仏教の教えの中で仏法を広める意味を持ちます。寺院は、禅の修行場として静謐な空間が広がり、枯山水の庭園が訪れる人々に心の平安をもたらします。特に、境内の自然との調和が美しく、季節ごとに異なる風情を楽しむことができます。芬陀院は年中拝観ができる数少ないお寺です。 |

芬陀院

水墨画で有名な雪舟等楊禅師により作られた庭園があることから「雪舟寺」(せっしゅうでら)の愛称でも知られます。

|

非公開日でしたが

御朱印だけは頂けました

14:00

芬陀院 ➡ 正覚庵

正覚庵(しょうがくあん)

| 芬陀院は、鎌倉時代に創建された臨済宗の寺院です。名前の「芬陀(ふんだ)」は、仏教の教えの中で仏法を広める意味を持ちます。寺院は、禅の修行場として静謐な空間が広がり、枯山水の庭園が訪れる人々に心の平安をもたらします。特に、境内の自然との調和が美しく、季節ごとに異なる風情を楽しむことができます。芬陀院は年中拝観ができる数少ないお寺です。 |

正覚庵

正覚庵の拝観につきまして一般公開はしておりませんが、団体の方や旅行ツアーのみ拝観いたしております。

|

筆塚

「筆の寺」としても名高く、毎年「筆供養(11月23日)」の日にしか一般公開されません。

|

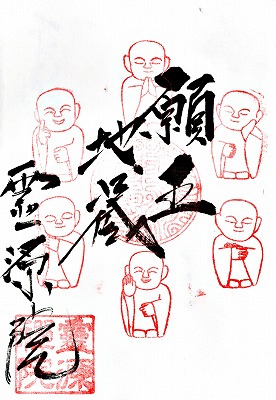

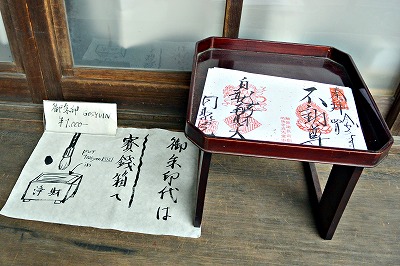

通常は非公開の寺院ですが御朱印は受け付けて頂けます。

御朱印を頂きました

14:30

正覚庵 ➡ 東福寺法堂

蒼龍図(そうりゅうず)

|

東福寺ではかつて室町時代に明兆が描いた龍の天井画、蟠龍図がございましたが、

その後、落雷により明兆の画が破損したため狩野永徳が修復の依頼を受けましたが、急死した為に狩野派の狩野山楽が新たに龍の天井画を描きました。 |

東福寺 法堂

現在の天井画は昭和9年再建の時に描かれた堂本印象の蒼龍図になります。

|

法堂天井の蒼龍図

法堂伽藍入り口にある格子の隙間から、スマートフォンのインカメラ(セルフィー)で撮影しました。

|

15:00

東福寺法堂 ➡ 五社大明神 ➡ 五社成就宮 ➡ 十三重塔 ➡ 鐘楼

五社大明神

|

五社成就宮

|

十三重塔

|

鐘楼

|

東福寺の塔頭を巡り終えた後は、

鮮やかな青もみじが織り成す緑のトンネル

に包まれながら、東福寺の境内をゆっくり

と散策します。

春は新緑の青もみじ、秋は紅葉のもみじです。

|

15:40

東福寺 ➡ 瀧尾神社

瀧尾神社

| JR東福寺駅近くに建つ瀧尾神社は、仕事運向上商売繁盛のご利益で知られる。 創建は平安時代とも言われ江戸初期、本殿には、辨財天、大黒天、毘沙門天の三御柱の大神様が祀られています。 |

解説文の一部は

公式ホームページから引用しています。

瀧尾神社

静かな佇まいの中に深い歴史を宿す神社です。

本殿

檜皮葺(ひわだぶき)の本殿です。

龍の手水舎

社名の「瀧尾」は、境内に湧き出る清らかな滝の水に由来すると伝えられています。

巨大な龍の彫刻

拝殿の天井には全長約8メートルの巨大な龍の彫刻があります。 江戸時代後期の彫刻家・九山新太郎の作とされ、あまりの躍動感ある姿に当時は「龍が夜な夜な水を飲みに動き出す」と恐れられたため、金網が張られたという逸話もあるほどです。

17:20

瀧尾神社 ➡ 東福寺駅 ➡ 京都駅

商業施設(京都伊勢丹・京都ポルタ・京都アバンティ)

などでショッピングの後、バスタイムです。

トイレとバスルームが独立しています。

今日は天気も回復して、

計画通りに観光ができたので満足です。

Good Nigth

Good Nigth

京都の歴史と静寂に包まれる一日。

まずは大徳寺を訪れ、雲林院・龍源院・瑞峯院・興臨院・大仙院と塔頭巡り。枯山水の庭や禅の空気に触れ、心落ち着くひとときを過ごす。昼食は評判の門前小僧で、一汁四菜の定食を600円で堪能。旅の締めくくりは、1001体もの観音像が並ぶ壮観な三十三間堂へ。静寂の中に漂う祈りの気配を感じ、余韻に浸る。

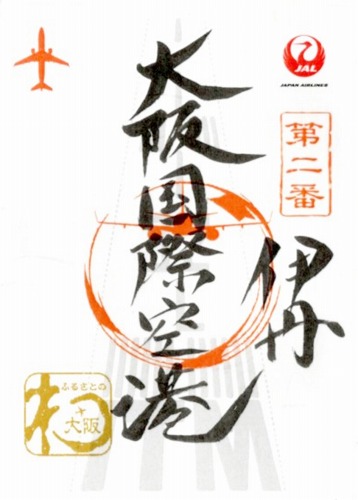

帰路、伊丹空港の売店に立ち寄り、JAL御翔印をいただき、旅の記念に。京都の深い魅力に触れた、充実の一日を胸に帰路へ。 |

06:30

| 今朝の朝食会場は、修学旅行生たちの賑やかな声が響く中、想像以上の混雑ぶりで、カメラを構える暇さえなく慌ただしく終えてしまいました。 |

朝食後、ホテルをチェックアウトしフロントに

荷物を預け大徳寺に向かいます。

08:00

京都駅 ➡ 地下鉄 北大路駅 ➡ 北大路バスターミナル ➡ 大徳寺前バス停

大徳寺

鎌倉時代末期の正和4年(1315)に大燈国師宗峰妙超禅師が開創。室町時代には応仁の乱で荒廃したが、一休和尚が復興。桃山時代には豊臣秀吉が織田信長の葬儀を営み、信長の菩提を弔うために総見院を建立、併せて寺領を寄進、それを契機に戦国武将の塔頭建立が相次ぎ隆盛を極めた。

勅使門から山門、仏殿、法堂(いずれも重文)、方丈(国宝)と南北に並び、その他いわゆる七堂伽藍が完備する。山門は、二階部分が、千利休居士によって増築され、金毛閣と称し、利休居士の像を安置したことから秀吉の怒りをかい利休居士自決の原因となった話は有名。本坊の方丈庭園(特別名勝・史跡)は江戸時代初期を代表する枯山水。方丈の正面に聚楽第から移築した唐門(国宝)がある。 |

解説文の一部は

公式ホームページ(臨黄ネット)から引用しています。

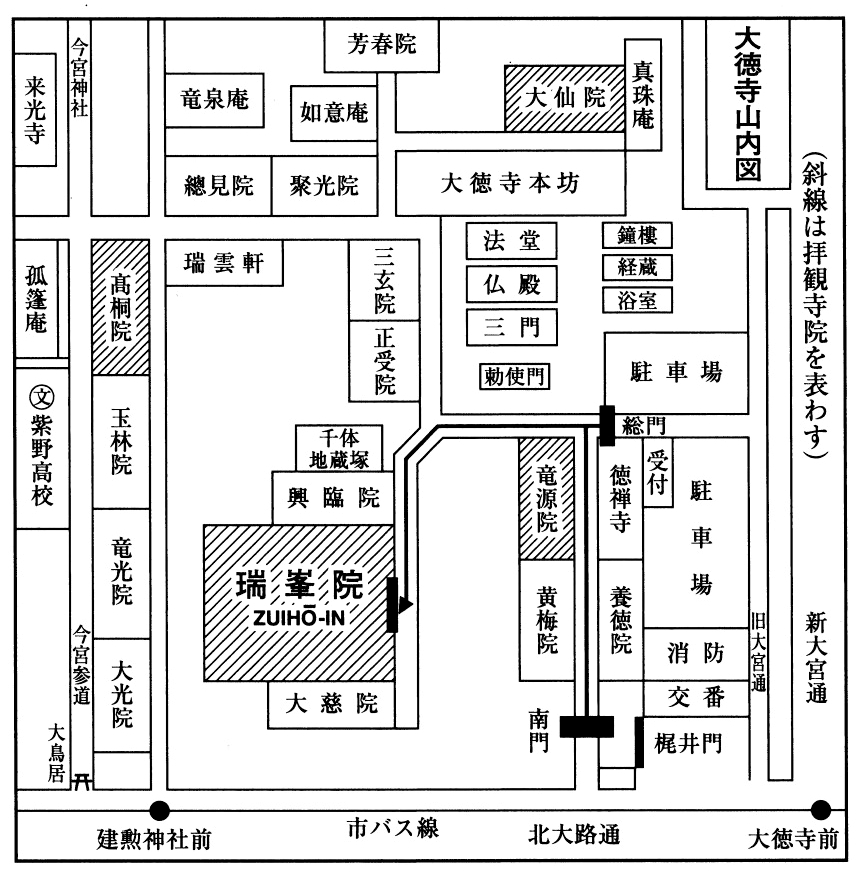

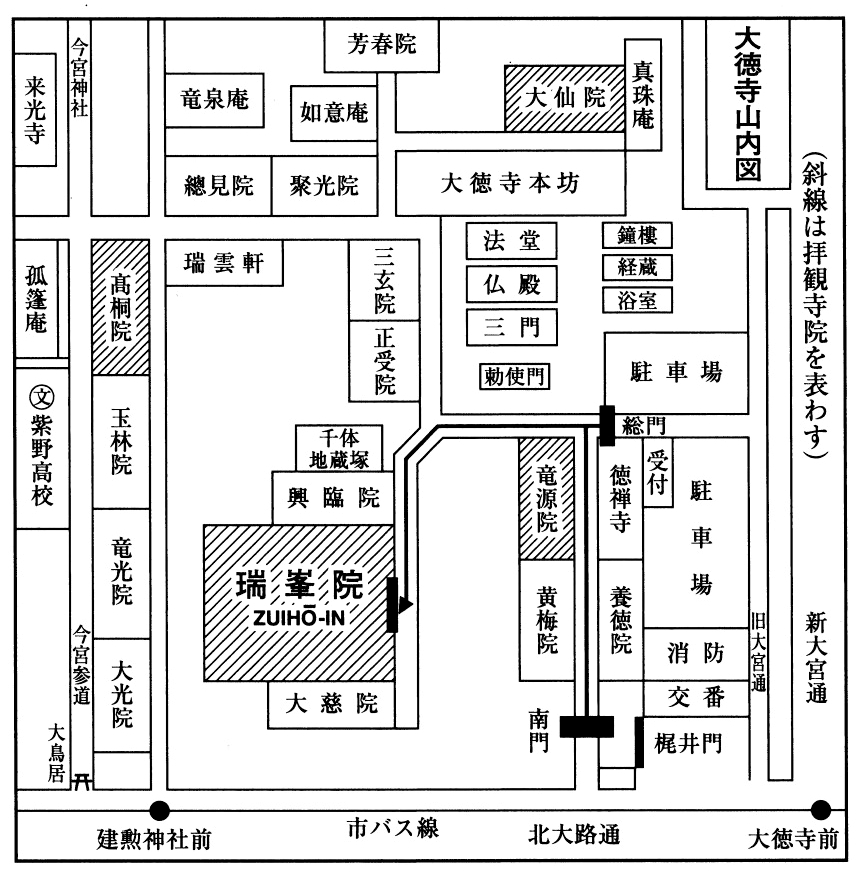

大徳寺 境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

大徳寺の伽藍

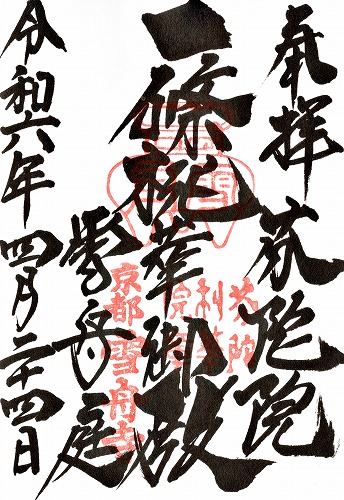

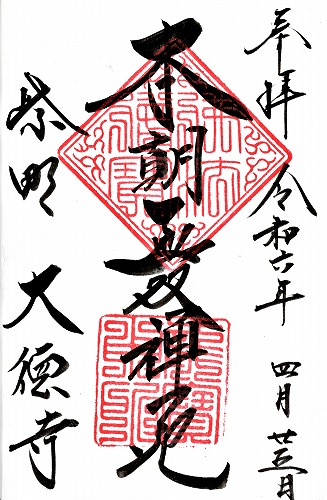

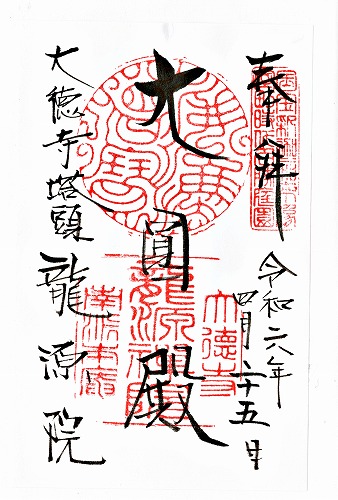

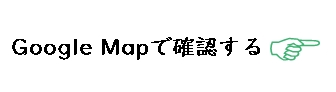

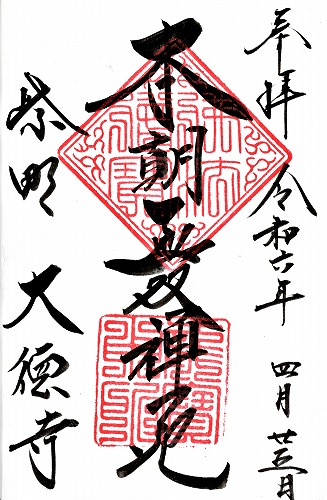

御朱印を頂きました

08:30

大徳寺前バス停 ➡ 雲林院

雲林院

雲林院は、平安時代の紫野の史跡である。

この付近一帯は広大な荒野で、狩猟も行われ ていた。淳和天皇は、ここに広大な離宮紫野院を造られ、度々行幸された。

桜や紅葉の名所として知られ、文人を交えての歌舞の宴も行われた。後に、仁明天皇皇子常康親王に伝えられる。貞観十一年 (869年)に僧正遍昭を招き雲林院と呼ばれ、官寺となった。

寺としての雲林院は菩提講が名高い。歴史物語「大鏡」は、この菩提講で落ち合った老人の昔物語という趣向で展開する。「源氏物語」「伊勢物語」にも雲林院の名は現れ、「古今集」以下歌枕としても有名 で、謡曲「雲林院」はそうした昔をしのんで作られている。

鎌倉時代には、雲林院の敷地に大徳寺が建立された。現在の観音堂は宝永四年(1707年)に再建され、十一面千手観世音菩薩像、大徳寺開山大燈国師像を安置している。

これやきく 雲の林の寺ならん

花を尋ねるこころ -西行- |

大徳寺 雲林院

雲林院の最盛期には、今の大徳寺よりはるかに大きな大寺院であったといわれています。

|

大徳寺 雲林院

雲林院は、天皇家の関係もあって、代々、墓を作ってはならない寺であった。このため、今日でも墓地はもっていないとの事です。

|

僧正遍昭の歌碑

天つ風 雲のかよ比

千ふき登ぢ餘

をと免の姿しば

しとどめ無

- 僧正遍昭 -

|

御朱印を頂きました

09:00

雲林院 ➡ 龍源院

龍源院(りょうげんいん)

京都紫野の臨済宗大徳寺の塔頭で、南派の法源地本院として、由緒の殊に深く、朱色の大徳寺山門の前に、厳然と位置している大徳寺中で最も古い寺である。

その名称も大徳寺の山号〔龍寶山〕の“龍”と、今日の臨済禅で唯だ一つのみ存続している松源一脈の“源”の両字よりなっている。

今より約500年前、文亀2年(1502) 大徳寺のご開祖、大灯国師より第八代の法孫である東渓宗牧禅師 (時の後柏原天皇より特に仏恵大円禅師 の号を賜わる。)を開祖として、能登(石川県)の領主であった畠山義元公、九州の都総督であった大友義長公(大友宗麟の祖父)ら が創建された。

明治の初め頃、神仏分離によって現在大阪の住吉神社の内に在った往時の慈恩寺と、岐阜高山城主金森長近公が大徳寺に創建した金竜院とを合併して、今日に至っている。 |

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

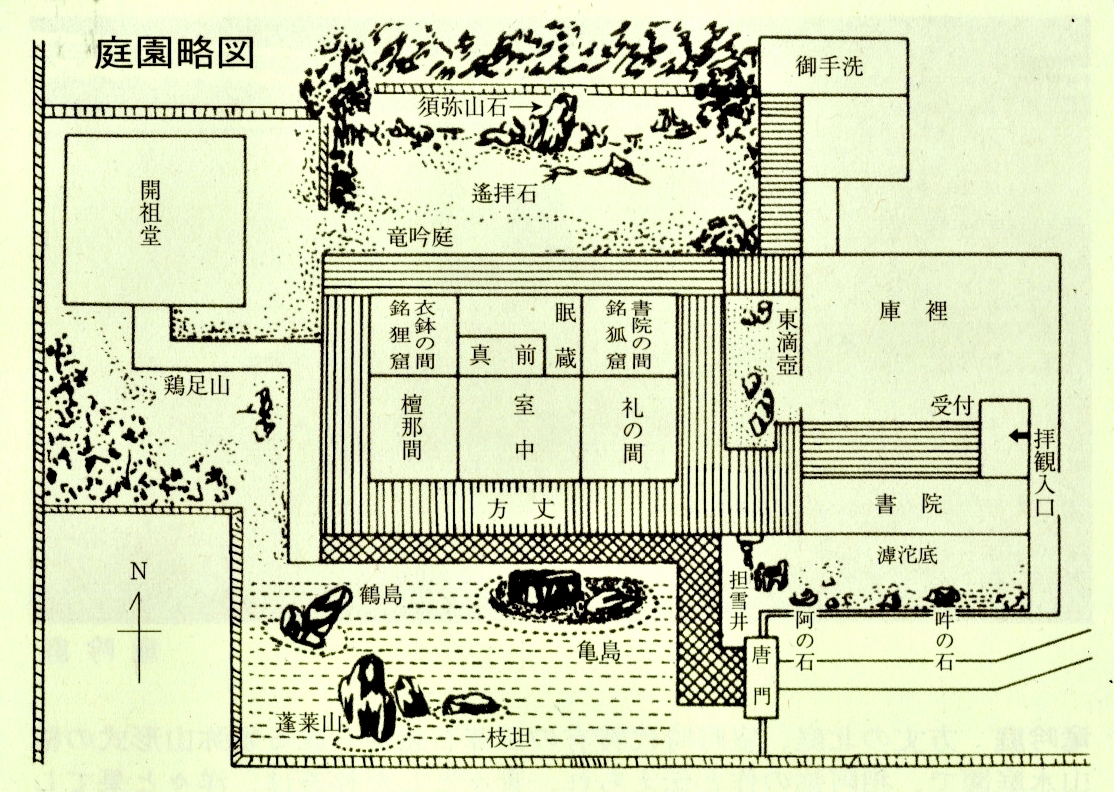

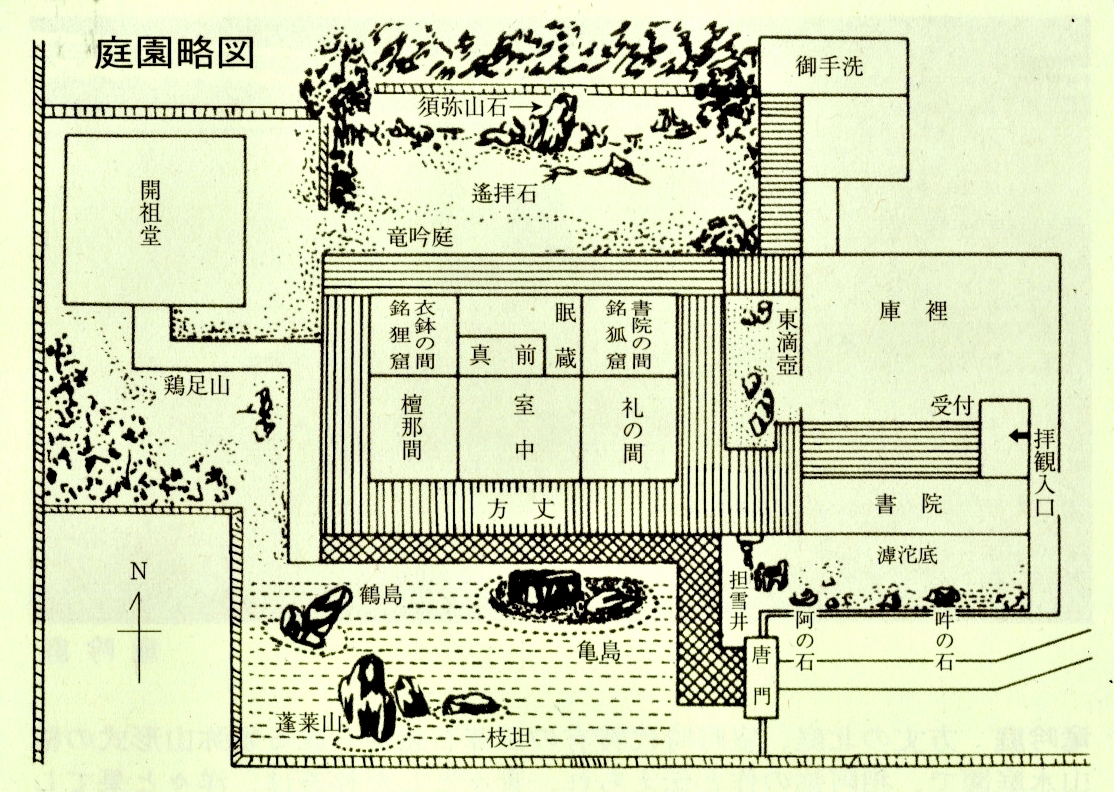

龍源院 境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

大徳寺 龍源院

本尊は釈迦如来坐像で、瑞峯院・大仙院・高桐院とともに大徳寺塔頭で常時公開している4つの寺院の一院です。

|

龍吟庭

方丈の北庭、室町時代特有の三尊石組から成る須弥山形式の枯 山水庭園で、相阿弥の作と伝えられ、青々とした杉苔は、洋々と果てし ない大海原を現わし、石組が陸地を表している。

中央に高く突出する奇岩が須弥山で(註=仏説に、この世界は九つの 山、八つの海からなっていて、その中心が須弥山) 魏々として聳えたち、 人間は勿論、鳥も飛び交うことの出来ない、唯一人として窺い知ることの出来ない、真実の自己本来の姿、誰もが本来具えもっている超絶対的な人格、悟りの極致を形容表現している。中央の須弥山石の前にある円い板石を遙拝石と言い、この理想、目的に一歩でも前進し、近づこうと いう信心の現れである。 |

中央の少し右に傾いた立石が須弥山で、須弥山石の前の平たく丸い石は遥拝石です。

|

東滴壺(とうてきこ)

方丈の東にある有名な壺庭で、我が国では最も小さく、底知れ ぬ深渕に吸い込まれそうな感じのする、格調高い石庭である。

|

一枝坦(いっしたん)

蓬莱山とは仙人の住む不老長寿の吉祥の島である。庭の中央右よりの石組が蓬莱山を現し、右隅の石組が鶴島であり、左の方の円い形の苔山が亀島で、白い砂が大海原を現している。この雑物一つなきそのままの端的な作庭は、他に類をみない庭園と思われる。

|

滹沱底(こだてい)

庫裡の書院南軒先 にある(阿吽の石庭)で、吾が宗祖の臨 済禅師が住まわれた、中国河北の鎮州 城の南に流れる?沱河より銘がある。 その右と左の基礎石は昔、聚楽第のも のと伝えられている。

|

開祖堂

開祖東渓禅師の塔所で、南北朝、鎌倉、室町初期時代の様式の 粋を取入れた、昭和の唐様木造建築の代表作である。

|

龍源院 方丈室中襖絵

上「竜の図」、左下「列仙の図」、右下「波の図」

御朱印を頂きました

09:40

龍源院 ➡ 瑞峯院

瑞峯院(ずいほういん)

当院は、室町時代の九州豊前豊後の領主でキリ シタン大名として有名な大友宗麟公が、大徳寺開山大燈国師から法系第九十一世徹岫宗九禅師に帰依し、禅師を開祖として創建された寺です。大友 義鎮公と申しておりましたが、二十二歳の折に得度を受け、宗麟と名を改め、瑞峯院殿瑞峯宗麟居士を以って、寺号を瑞峯院となっております。

又徹岫禅師は、後奈良天皇の御帰崇を蒙り普応大満国師の称号を賜り、上杉謙信公の青年時代、 景虎公に禅の指導をし、宗心居士の名を与えてお ります。 |

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

瑞峯院 アクセス図

画像にマウスを合わせると拡大されます

瑞峯院の表門

表門は、伝統的な日本建築の美しさを備えた門であり、境内に入る際にまず目にする象徴的な存在です。

|

瑞峯院の庫裏

閑眠庭(かんみんてい)

「閑眠高臥して青山に対す」の禅語から銘じられ、閑眠庭と呼んでいます。

開基大友宗麟公が、晩年キリスト教を保護したり、宣教師フランシスコ・ザビエルについて、洗礼を受けたりして、キリシタン大名として知られていることから、中庭にあるキリシタン灯籠を中心に、七個の石組からなり、縦に四個、横に三個の石の流れが十字架に組まれ、万民の霊を弔っております。いずれも、これらの庭園は作庭界の権威重森三玲氏によって造られました。 |

方丈前の厳しい独坐庭と茶席、

この静かな方丈裏の閑眠庭へと、人白然の境地に溶けこんで、日頃の忙しさを忘れ、本来のおだやかな自分にかえりたいものです。

|

独座庭(どくざてい)

| 寺号、瑞峯をテーマにした蓬莱山式庭園です。

中国の禅僧百丈禅師が、独坐大雄峰と呼唱された

禅語から銘じられ、独坐庭と言います。この枯山水は、戦々たる蓬莱山の山岳から半局になり、大海に絶え間なく荒波に、打ちよせもまれながらも雄々と独坐している、大自然の活動を現わしております。 |

「独坐庭」の庭園(西側の端)

茶室「餘慶庵(よけいあん)」

表千家八代目宗匠好みの席のうつしで、六畳台目の席、次の間、八畳の下底床の席、別に廊下をへだてて四畳半向う切りの席があります。利休忌に因んで、毎月二十八日に釜がかかっています。

写真は、「餘慶庵」の腰掛待合です。

|

茶室「安勝軒(あんしょうけん)」

表千家湿斎宗匠の好みで、大徳山内唯一の、逆勝手席です。

宗勝公時代に安勝所と銘したとのがありましたが、享保年間に廃され、その所行をそのままにとったものです。

|

坪庭(キリシタン灯篭)

キリシタン灯籠は隠れキリシタンの信仰物で、織部灯籠とも呼ばれる独特な灯籠です。

|

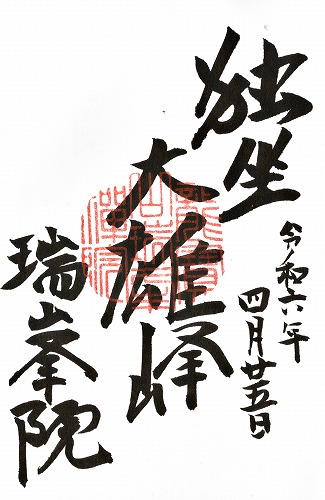

御朱印を頂きました

10:10

龍源院 ➡ 興臨院

興臨院(こうりんいん)

当院は大徳寺勅使門に向って左側に、東向きに表門を備えている。

足利時代後柏原天皇の太永年中(1520年代) 能登の守護畠山左衛門佐義総に依って建され、以後畠山家の菩提寺となっている。

畠山氏は足利幕府管領の畠山基国を中興とする後裔で、武将の名門である。

義総の法号興臨院殿伝翁德胤大居士から寺名が付けられた。

開祖は大徳寺第八十六世小溪紹您和尚(仏智大通禅師)である。

小渓和尚は徳望厚く、塔頭瑞峯院開祖徹軸和尚、正受院開祖清庵、 玉雲院開祖天啓和尚等、門下に優秀な人々が輩出している。

当院の本堂は、創建直後に焼失しすぐ再建された為、現本堂は天文二年頃のものである。又、畠 山家没落後、天正九年前田利家公により本堂屋根の修復が行われ、以後前田家の菩提寺となった。

昭和五十年より三年間に亘り重要文化財本堂及び唐門(玄関)、同表門など解体修理を行い、再建当時に復旧され、同時に庫裡も新築された。 |

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

表門(平唐門)

桧皮葺の優美な姿をしている。 構造は一間一戸で、二本の門柱の頭が高く出て、蟇股を左右から挟んでいる。細部を見ると懸魚の唐草模様の中が透り彫りになっているなど優れた工作が施こされて、大徳寺山内でも有数の古い門です。

|

唐門

唐破風、桧皮葺で、室町時代の特長をよく表わし、波形の連子窓、客待の花頭窓等は禅宗の建築様式を表わしています。

|

唐門の花頭窓(かとうまど)

唐門には、客待の花頭窓があります。

花頭窓は、単なる装飾としてだけでなく、光や風を取り入れる機能も持っています。また、窓越しに庭園を眺めることで、内と外の空間を調和させ、禅の精神を体現する役割も果たしています。

|

方丈前庭

方丈前庭は解体修理完成時に復元され、国清寺の石橋を模し蓬莱世界を表現。西方には経文に用いられ仏家で珍重された貝多羅樹が植えられています。

|

方丈の裏庭

方丈の裏庭は、蓬莱式の枯山水庭園として知られています。石組や白砂を用いて、理想的な蓬莱世界を表現しています。

三尊石風の石組:

庭には、三尊石風に組まれた石組が配置されており、これらの石組は、禅の思想や美学を反映しています。

|

春モミジの緑と濃紫紅葉

濃紫紅葉が見られるのは、気温の変化が大きい地域や紅葉の名所であることが多いです。

京都をはじめとする日本の寺院や庭園で、こうした深みのある色合いの紅葉が楽しめます。

|

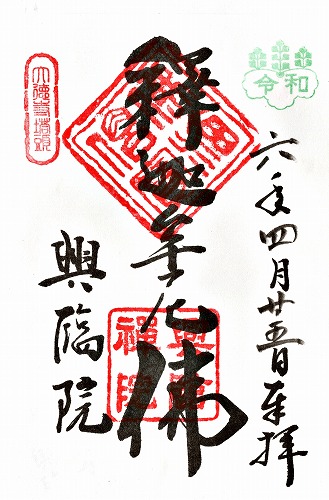

御朱印を頂きました

11:00

興臨院 ➡ 大仙院

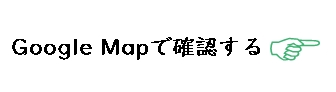

大仙院(だいせんいん)

大仙院(だいせんいん)は、京都府京都市北区にある臨済宗の大徳寺内にある塔頭寺院です。永正6年(1509)に大徳寺76世住職大聖国師(古岳宗亘(そうこう)禅師によって創建されました。

古岳宗亘和尚は、後柏原天皇や一条房冬、三条公兄らの公家、六角貞頼、小原定保らの武家の帰依を受け、大永2年(1522)に後柏原天皇から仏心正統禅師の名を賜り、天文5年(1536)には後奈良天皇から正法大聖国師の号を請けておられます。

大仙院では開祖古岳宗亘禅師のあと、大林宗套、笑嶺宗訴、春屋宗園、古渓宗陳といった名僧が続きました。また大仙院は、茶の湯を大成された利休居士が、生前から親しく詣られたところとして有名です。

利休居士を中心とする茶人の系譜からは、歴代和尚がたと密接なつながりがあったことがわかります。

大仙院には、室町時代随一といわれる庭園、方丈建築、襖絵など、高い評価を受けている貴重な文化財があります。

襖絵は相阿弥、狩野元信、狩野之信といった室町時代の巨匠が手がけた作品で、室町時代の雰囲気を今日まで見事に伝承しています。 |

解説文の一部は公式ホームページから引用しています。

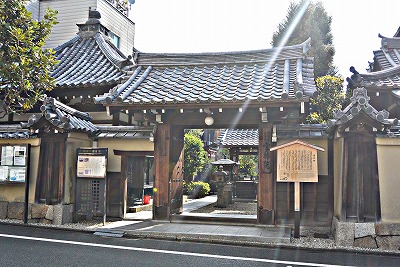

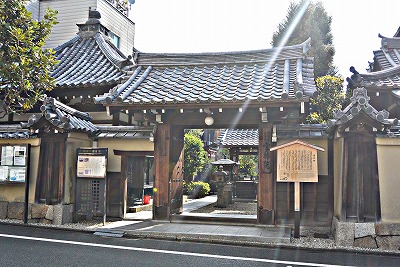

大仙院 表門

桧皮葺の優美な姿をしている。 構造は一間一戸で、二本の門柱の頭が高く出て、蟇股を左右から挟んでいる。細部を見ると懸魚の唐草模様の中が透り彫りになっているなど優れた工作が施こされて、大徳寺山内でも有数の古い門です。

|

御朱印を頂きました

12:30

大仙院 ➡ 門前小僧

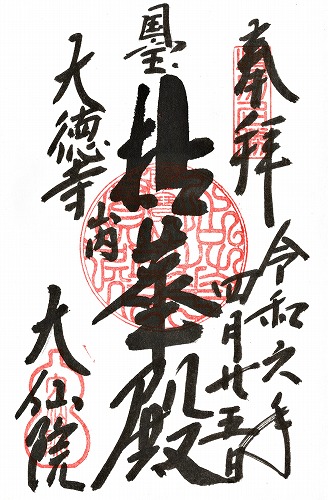

門前小僧

大徳寺を参拝した後、初めて訪れたお店。出入口が分かりづらく少し迷いましたが、思い切って緑の暖簾を押して入店。店内はカウンター席のみで、5席ほどの小さな空間。一瞬、引き返そうかと思いましたが、カウンターに並ぶ美味しそうな料理に惹かれ、席に着きました。狭いながらも椅子の間隔は広く、窮屈さは感じません。

九種類の定食は一汁四菜で600円。ご飯と味噌汁はおかわり自由という、値上げラッシュのこのご時世に嬉しい価格設定です。VAVAは「きつね昆布うどん+半ライス」、ZIZIは「手作りポテトコロッケ」を注文。味付けは関東風に感じるほどしっかりめで、普通に美味しくいただけました。次回の京都訪問時には、選択肢の一つに入れたいお店です。 |

Googleマップのクチコミより抜粋

アクセス図

定食は一汁四菜で600円

昔ながらの定食屋さん

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

14:30

大徳寺前バス停 ➡ 博物館三十三間堂前バス停 ➡ 三十三間堂

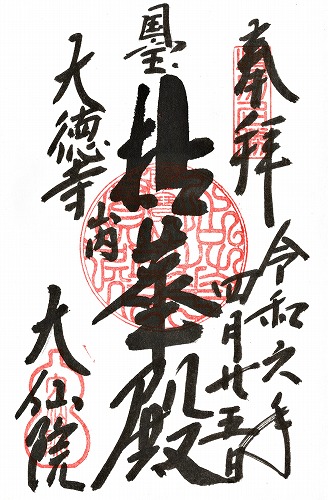

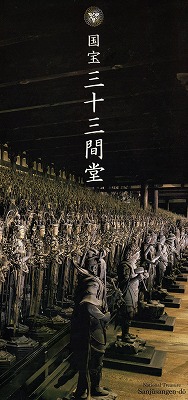

三十三間堂

| 正式には蓮華王院(国宝)といい、長寛2年(1164)鳥辺山麓(現・ 阿弥陀ヶ峯)の後白河上皇・院政庁「法住寺殿」の一画に平清盛 が造進した。約80年後に焼失したが、すぐに復興に着手し文永3年(1266)に再建された。その後、室町・桃山・江戸そして昭和と4 度の大修理により700余年間保存されている。長いお堂は和様の入母屋・本瓦葺きの「総檜造り」で約120メートル。正面の柱間が33あるところから「三十三間堂」と通称され、堂内には1001体もの観音像がまつられる。また、見落としがちだが境内・南の通称「矢闇塀」と呼ばれる築地塀と南大門は、ともに豊臣秀吉 ゆかりの桃山期の気風にあふれた重文・建造物である。 |

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

お堂の入り口

堂内には1001体もの観音像がまつられる。

120メートルの長いお堂

正面の柱間が33柱あるとの事です。

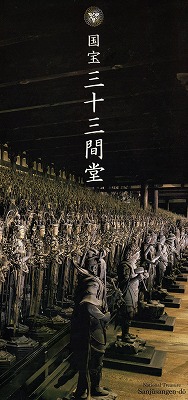

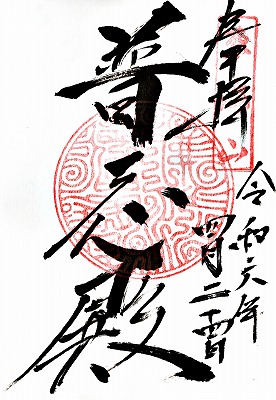

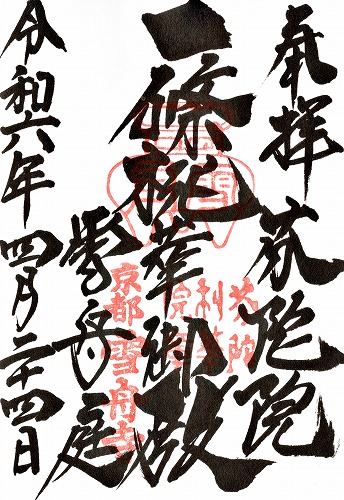

御朱印を頂きました

15:30

三十三間堂バス停 ➡ 京都駅

京都駅でお買い物

| ★ 16:30 伊丹空港リムジンバスで伊丹空港(北)へ |

16:30

ホテル「三交イン京都八条口」に預けていた荷物を受け取り

バスで空港に向かいます。

19:30

➡ 20:40

JAL134便

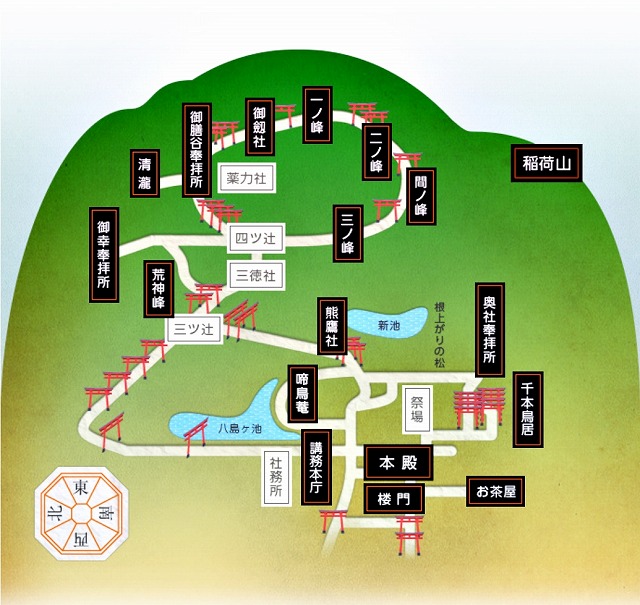

伊丹空港で御翔印(ごしょういん)を頂きました。

旅の終わりに

旅の終わりに

長いようで短く感じた京都の旅も、ついに幕を下ろしました。有名な神社仏閣を巡ったり、弘法大師ゆかりの地を訪れたり、また今年の干支である龍にちなんだスポットで運勢を確かめるなど、特別な旅路でした。

天候に振り回される日もありましたが、それさえも旅の一部と思えるほど充実した時間を過ごし、心満たされるひとときとなりました。 |

See You

See You

前に戻る

ご意見/ご感想/お問い合わせをお待ちしています。

- 国内の人気ホテルを格安料金で予約 -

アゴダなら最大80% OFF!

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都⑤

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都⑤ 古都を愛でる 夫婦旅 In 京都⑤

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都⑤

Good Nigth

Good Nigth

See You

See You