昨秋に続き、今年も京都を訪れる旅へ。

今回は、VAVAの希望で、青もみじが彩る庭園を巡る予定です。新緑が揺れる季節に、京都ならではの風情と歴史を感じる特別なひとときを楽しみます。

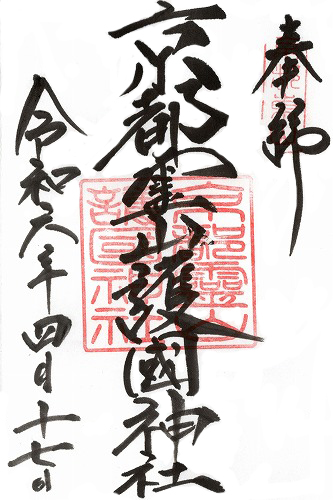

さらに「京都刀剣御朱印めぐり」と「京都五社めぐり」でパワースポットをまわり、運気アップとご朱印を集めます。 |

1日目(2024年4月16日)の行程概略

| 時間 |

項目 |

| 1日目 |

羽田空港から伊丹空港経由で京都駅へ |

| 10:20 |

京都駅のコインロッカーに荷物預け |

| 10:40 |

本能寺 |

| 11:50 |

麺屋愛都 今出川店 (昼食 ラーメン) |

| 13:00 |

相国寺 春の特別拝観 |

| 14:00 |

上御霊神社 応仁の乱勃発の地 |

| 15:00 |

今宮神社 阿呆賢さん |

| 16:00 |

建勲神社 刀剣御朱印めぐり満願用紙 |

| 18:00 |

ホテルチェックイン 東横INN |

|

2日目(2024年4月17日)の行程概略

| 時間 |

項目 |

| 6:30 |

ホテルで朝食出発 |

| 7:40 |

ホテル出発 |

| 8:30 |

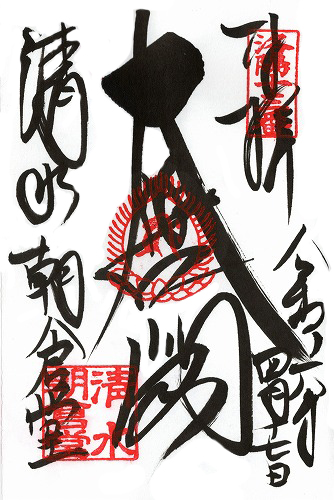

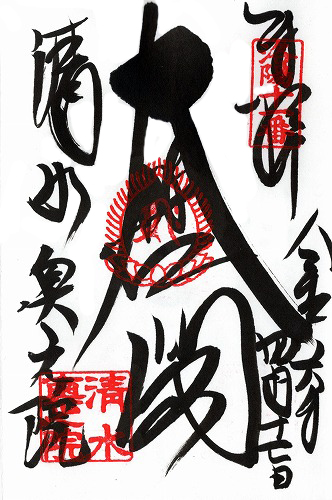

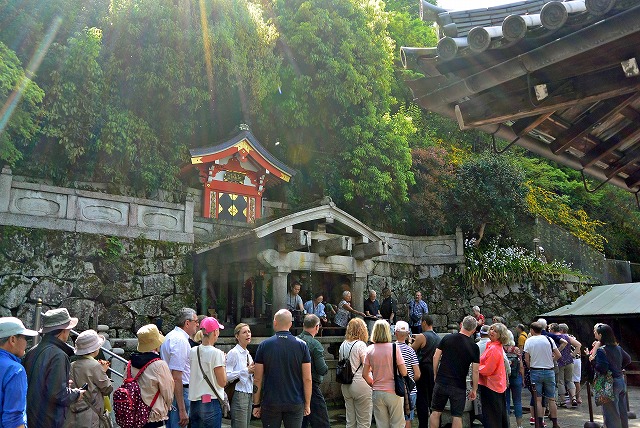

清水寺 |

| 10:10 |

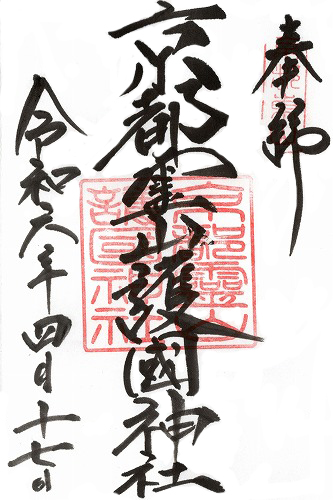

京都霊山護國神社 |

| 10:40 |

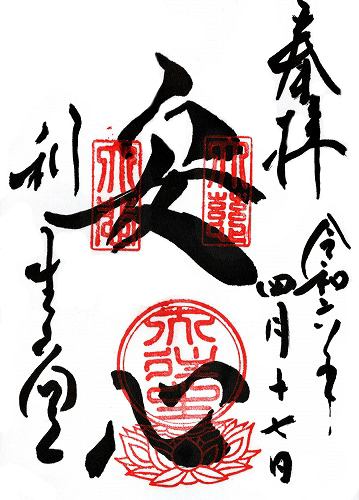

利生堂(りしょうどう) |

| 11:30 |

昼食 藤菜美 高台寺店 |

| 12:15 |

圓徳院 |

| 12:50 |

高台寺 |

| 13:50 |

高台寺 掌美術館 |

| 14:10 |

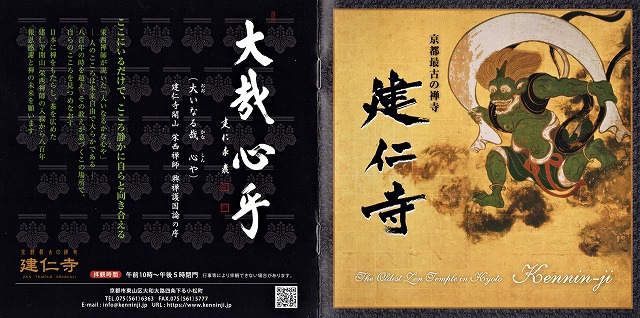

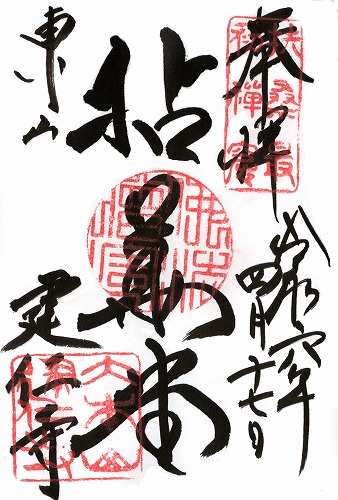

建仁寺 |

| 14:50 |

正伝永源院 |

| 15:30 |

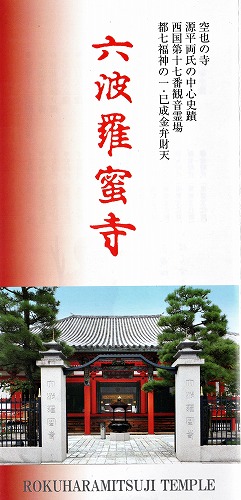

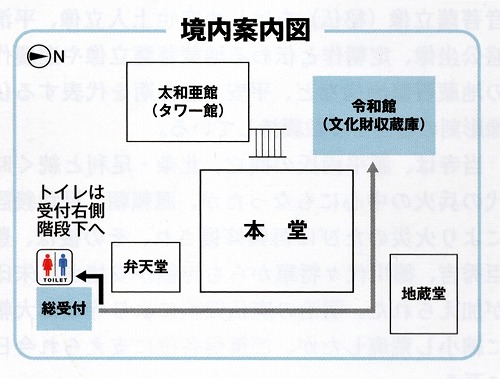

六波羅蜜寺 |

| 17:20 |

三条通り商店街 散策と買い物 |

|

出発時の予定であり、事情により変更する場合があります

VAVAが作成した分単位の京都観光の計画書

★ (1日目)は

こちらからどうぞ

★ (2日目)は

こちらからどうぞ

春の京都を歩き、織田信長ゆかりの地を巡る旅。

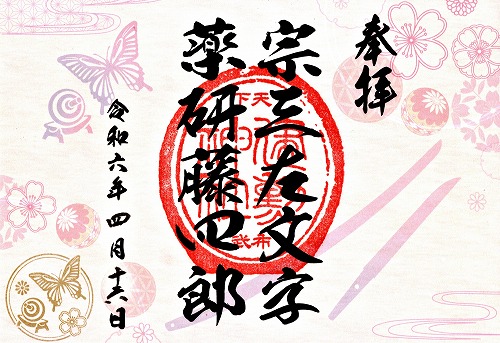

本能寺跡に立ち、戦国の覇王が最期を迎えた地に思いを馳せます。相国寺の春の特別拝観では、法堂の天井に描かれた蟠龍図が見事な迫力で睨みをきかせ、心を奪われるひととき。応仁の乱勃発の地・御霊神社を訪れ、歴史の転換点に思いを馳せた後は、あぶり餅でほっと一息。旅の締めくくりは建勲神社。信長公を祀るこの地で、刀剣御朱印「薬研藤四郎」をいただき、武将の気配を感じながら京都の春を満喫しました。 |

05:00

| 今回も始発電車で出発し、朝食は羽田空港の出発ゲート前のベンチに座り、発着する飛行機を眺めながら、おにぎりとサンドイッチとで簡単に済ませます。 |

羽田空港 ➡ 大阪(伊丹)空港 JAL103便

伊丹空港リムジンバスで京都駅に着き、

伊丹空港リムジンバスで京都駅に着き、

荷物をコインロッカーに預けて観光に出発します。

京都駅八条口のコインロッカー 大型で700円

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

10:40

京都駅 ➡ 地下鉄烏丸御池駅 ➡ 京都市役所前駅 ➡ 本能寺

本能寺

★本能寺

宗祖・日蓮大聖人の教えを広める法 華宗本門流の大本山で、室町時代の1415年に日隆聖人が京都に本応寺 というお寺を創られたのが始まりで、のちに現在の本能寺へと字をあらため、お釈迦様が説かれた法華経

の功徳を簡潔に表す「南無妙法蓮華経」というお題目を信じて唱える法華信仰の大霊場として栄え、かつては広大な敷地に大伽藍が建ち並んで いました。ところが、しばしば災禍に見舞われ、4度の移転、5度の焼失、7度にも及ぶ堂塔の再建が繰り返されて次第に規模が縮小されていきました。

なかでも、家臣・明智 光秀の焼き討ちによって本能寺に宿泊中だった織田信長が炎の中で自刃 した「本能寺の変」はよく知られた話です。

ここ寺町御池にある本能寺は、後に天下人となる秀吉の京都改造で移転されました。したがって、「本能寺の変」の舞台ではありません。 |

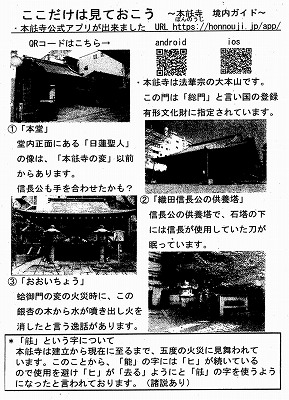

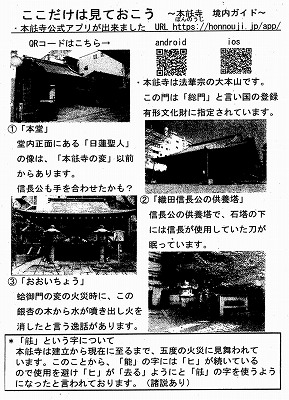

解説文や写真は本能寺ガイドから引用しています

本能寺ガイド紙

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

本能寺の総門

この門は「総門」と言い国の有形文化財です

|

本能寺の本堂

「本堂」です。 信長公も手を合わせたかも?

|

信長公の供養塔

石塔の下には信長の刀が眠っています

|

本能寺の日蓮聖人の像

日蓮聖人の像は、本能寺の変以前からあります

|

大銀杏(おおいちょう)

蛤御門の変の火災時に、この 銀杏の木から水が噴き出し火を 消したと言う逸話があります。

|

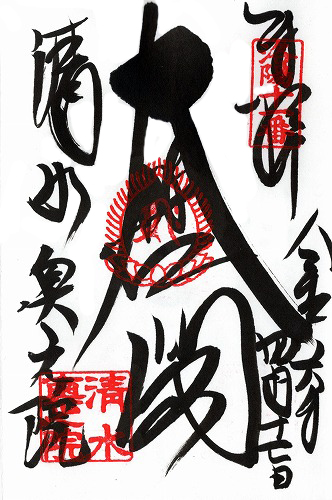

御朱印を頂きました

11:45

本能寺 ➡

麺屋愛都 今出川店 ➡ 相国寺

麺屋愛都

| 今出川駅すぐ! 同志社大学の目の前にあるラーメン屋さんです。12時過ぎると学生で大混雑するので注意が必要です。若者向けのこってりラーメンと思いきや、老若男女問わずに優しい味わいで、まろやかなスープとサービスのもやしのナムルも美味しく、スタッフの対応も好感が持てます。 |

麺屋愛都 今出川店

愛都ラーメン

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

12:30

麺屋愛都 ➡ 相国寺

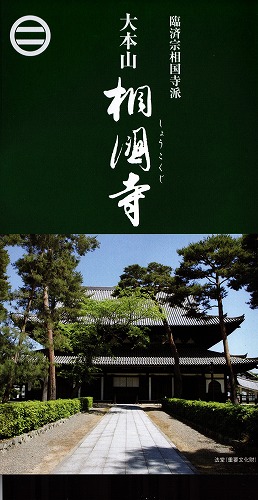

相国寺

萬年山相国寺は、室町幕府三代将軍足利義満が、後小松天皇の勅を奉じて、夢窓国師(夢窓疎石)を勧請開山として、室町幕府の東隣に明徳三年(1302)に創建され正式には「萬年山相国承天禅寺」と称する。

創建より足利将軍家とは密接な関係にあり、禅宗行政の中心地としての機能を果たした。同じく、多数の学僧を輩出し、五山文学の中心地となり、政治、文化両面で隆盛を極めた。 その後、「応仁の乱」や「天明の大火」といった戦乱や火災により、幾度も諸堂を失いながら、再建を繰り返し今日に至る。

現在は鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、真如寺の三ヶ寺を山外、ならびに十二ヵ寺を山内塔頭として相国寺一山を構成する。また、全国に九十余ヵ寺を擁する臨済宗相国寺派の大本山である。

山内には承天閣美術館があり、国宝、重要文化財を含む多数の宝を展示公開して いる。 |

春の特別拝観

(クリック又はタップで拡大します)

相国寺パンフレット

(クリック又はタップで拡大します)

相国寺パンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

相国寺境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

窓から眺めた方丈庭園

窓「華頭窓(かとうまど)」から眺めた方丈庭園です。

|

窓から眺めた方丈前庭側の白象図(杉戸絵)

文字絵の法華観音図、原在中などの襖絵や、御所参内用の駕籠がある。

表方丈・裏方丈両庭園の対比が大変美しい。

|

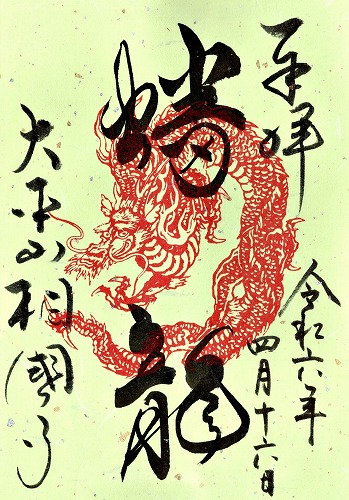

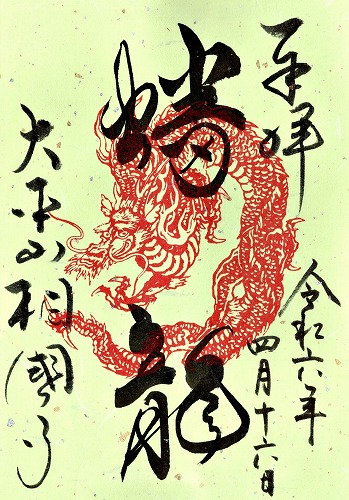

法堂の蟠龍図

法堂には本尊として運慶作と伝えられる釈迦三尊像を安置し、天井には狩野光信によって描 たれた、鳴き龍として有名な蟠龍図が広がる。

|

青もみじが美しい開山堂前庭

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

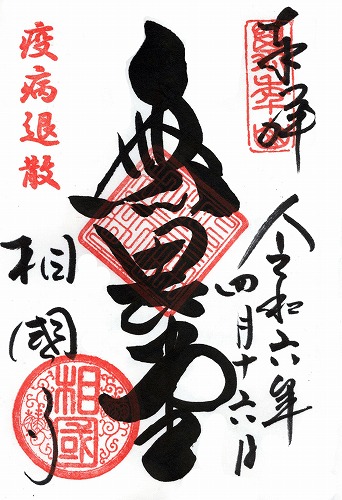

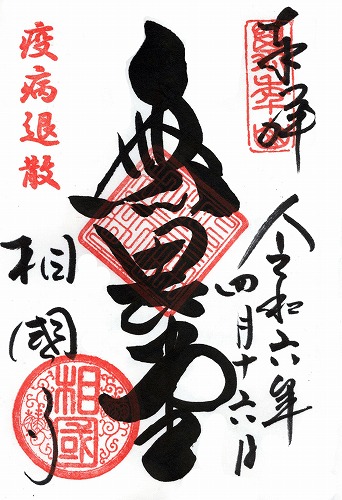

御朱印を頂きました

無畏堂 蟠龍

相国寺の塔頭「光源院」

通常非公開のお寺です。

「干支の寺」としても知られ、水田慶泉画伯が構想を練って、約半年がかりで描き上げた禅宗寺院にも珍しい干支を配した襖絵が描かれています。

また、本堂南側の庭園では、十二支の動物たちが石の配置などで表現されています。 |

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

御朱印を頂きました。

弘法大師

13:40

相国寺 ➡ 御霊神

御霊神社

★応仁の乱古戦場(応仁の乱勃発の地)

応仁元年(1467)畠山政長が御霊の森に陣をしき畠山義就と戦いを交えたのが応仁の乱の発端となりました。11年にわたる戦乱は、西軍が解体され収束したが、京都全域は壊滅的な被害を受け、主要戦場は荒廃。土御門内裏を除き、多くの寺社や邸宅が消失し、歴史資料も大部分が失われた。

|

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

四脚門(南門)

伏見城の四脚門を移築されたものと伝えられています。

楼門(西門)

寛政年間(江戸時代中期)に再建されたものです。

本殿

享保18年(1733)御寄進の内裏賢所御殿の由緒ある遺構を昭和45年に復原したものです。

清明心の像

1979年の国際児童年に、子供たちの健やかな成長を祈り、司馬温公の故事に基づいて建立されました。

福壽稲荷神社

★福壽稲荷神社

鎮座年月日は不明であるが元禄十五年(1702年) 奉納の石燈籠が現存し、享保二十年(1735年) 稲荷社上革修復と記録にあれば、江戸時代中期以前よりまつられていたことは明らかである。但し、安永九年(1780年)刊行の都名所図会によれば本殿南側にまつられており、弘化二年(1845年)七月

福壽稲荷大明神御詞、辰巳角築山 (現在地)へ奉遷と社記にある。

|

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

14:40

御霊神社 ➡ 船岡山バス停下車 ➡ 今宮神社

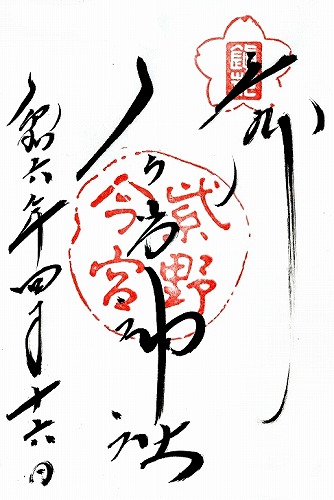

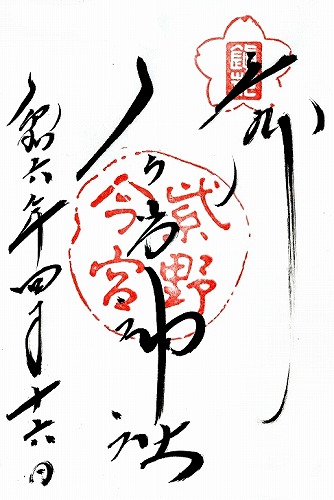

今宮神社

大已責命。事代主命・奇稲田姫命 の三柱を祀る神社であり、鎮疫の神として信仰が厚い。本社の西には、本社が鎮座される以前から疫神が鎮まるといわれる摂社・疫神社があり、素戔嗚尊(すさのお‐の‐みこと)を祀る。

疫病鎮めのため一条天皇は、正曆 五年(994)に疫神をひとたび船岡の上へと奉安して御霊会を修せられ、長保三(1001年)には新たに三神を祀る神殿を現社地に造営して、再び御霊会を営まれた。今宮の名は、この新しい宮に由来する。

なお、本社と疫神社の現社殿は明治の再建である。

四月第二日曜日、桜の花開く頃に斎行される「安良居祭」は疫神鎮めの祭礼であり、京都の奇祭の一つとして知られている。 |

解説文は-公式ホームページより-引用しています

今宮神社 アクセス地図

南大鳥居

2022年(R4)11月再建された大鳥居

楼門

大鳥居をくぐり、北へ200メートル進むと登録有形文化財の楼門があります。1926年建立。

今宮神社 本社

大己貴命、事代主命、奇稲田姫命を祀る。現在の社殿は1902年の再建。本社社殿の周囲に数多くの境内社が並ぶ。

今宮神社 お玉の井戸

桂昌院(お玉の方)が寄進したと云われる井戸。

境内のあお紅葉

青々とした紅葉

桂昌院のレリーフ

桂昌院は、寛永5年(1628)、西陣で八百屋の次女に生まれ、名を玉といいました。

御朱印を頂きました

15:10

今宮神社➡ 桜門の横

休憩を兼ねてチョット寄り道

あぶり餅 本家 根元 かざりや

★ 一子相伝。代々女性が受継ぐ変らぬ素朴な秘伝の味。

お餅を親指大にちぎって、きな粉をまぶしそれを竹串にさして備長炭であぶります。今宮神社の境内や参道はその香ばしい匂いに包まれます。焼き上がったお餅に京都の白みそをベースにした秘伝のタレにつけて出来上がり。古きよりかたくなに守り続けられた素朴な風味とその形姿は、おばあちゃんに連れられてきていたお孫さんが、今では自分のお子さんを連れてこられるというように、あぶり餅は世代を超えて地域の人達に愛されています。長い歴史の中で、変わらない味をこれからも守り続け、次の世代、そのまた次の世代へとこの素朴な味を伝えていきたく思います。これからも末長いご愛顧をどうぞ宜しくお願い致します。また、京都でもめずらしい「水琴窟」があります。日本古来の癒しの音色をお楽しみ下さい。 |

解説文は-京都総合観光案内所(京なび)-引用しています

女性が受継ぐ秘伝の味

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

【看板商品】

あぶり餅:炭火で焼いたおもちを京都の白ミソのタレで

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

15:45

あぶり餅本家 かざりや ➡ 建勲神社

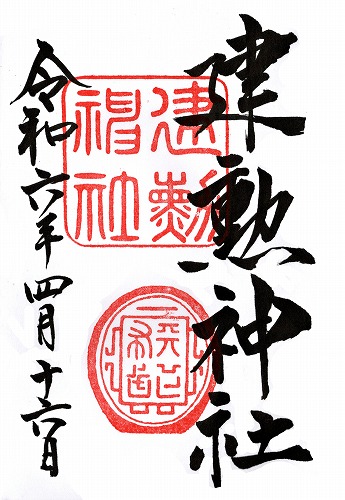

建勲神社(けんくんじんじゃ)

建勲神社(けんくんじんじゃ)

★ 織田信長公をご祭神として明治天皇により創建される

明治2年(1869)、明治天皇の御下命により創建された神社で、織田信長公をお祀りしています。

正式には「たけいさおじんじゃ」といいますが、一般には「けんくんじんじゃ」「けんくんさん」と親しまれています。

社地の船岡山は玄武の小山として平安京造営の際に北の基点になったとされる小高い丘で、緑豊かな境内からは比叡山や大文字山(如意ヶ嶽)など東山三十六峰の眺望も楽しめます。 |

解説文は-公式ホームページより-引用しています

東山三十六峰の眺望

中央の案内板を挟み、左に比叡山、右に大文字山の頂が望めます。

|

建勲神社 拝殿

拭板敷で、折上小組格天井を張り、軒反の大きい優美な外観を持っています。内部には、織田信長公の三十六功臣のうち十二功臣の額が飾られています。

|

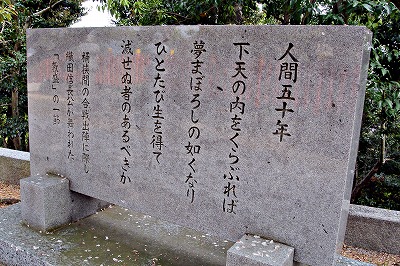

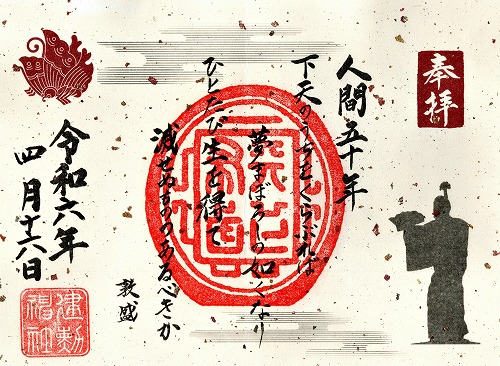

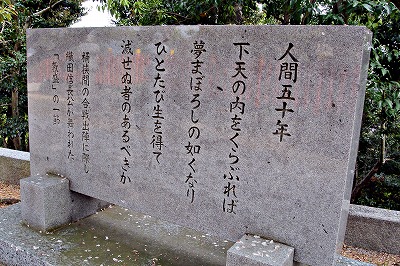

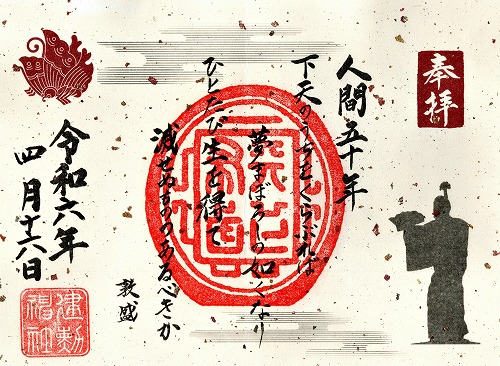

「敦盛」の歌碑

人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしの如くなり ひとたび生を得て 滅せぬもののあるべきか

|

阿・吽の狛犬

拝殿前の石段下に桜の木に囲まれています。拝殿に向かい左が吽像、右が阿像です。

|

桜の名所

御朱印所

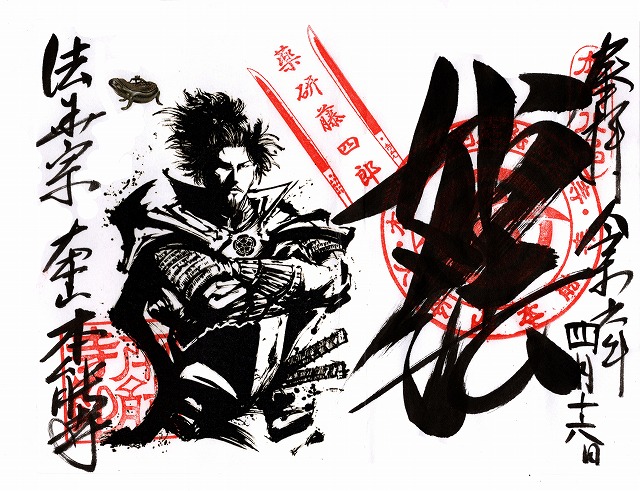

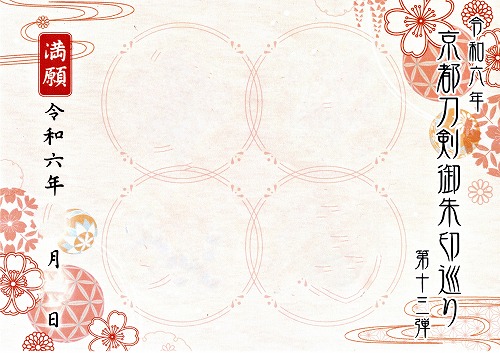

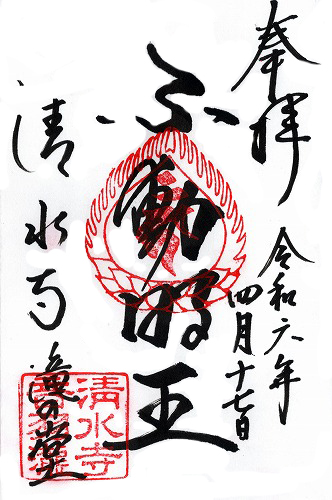

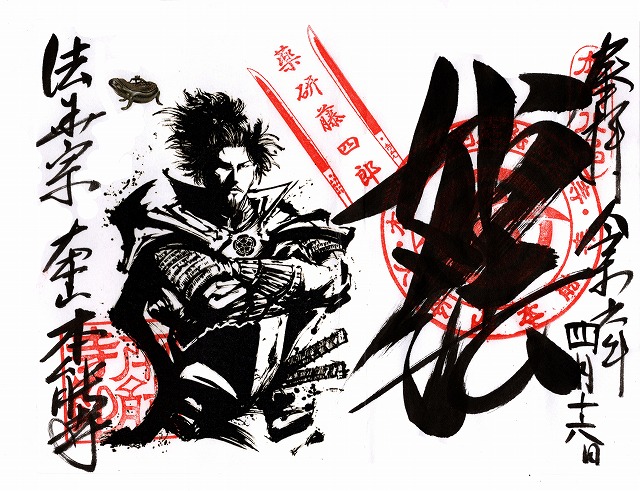

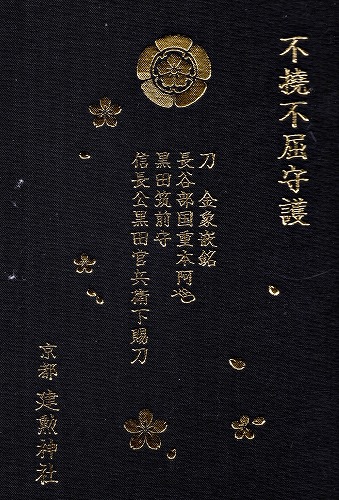

京都 刀剣御朱印めぐり 2024

★ 京都 刀剣御朱印めぐり

京都市内にある

・「建勲(けんくん)神社」 薬研藤四郎

・「粟田(あわた)神社」 一期一振

・「豊国(とよくに)神社」 骨喰藤四郎

・「藤森(ふじのもり)神社」 鶴丸国永

の4社をめぐり(廻る順番は問わず)、各々の神社で「刀剣御朱印」を頂くイベントです。

4社をめぐった最後の神社では記念品が貰えます。

<基本のめぐり方>

1. 最初に訪れた神社で色紙(台紙)を入手します。

2. 各神社で御朱印を頂きます。

2. 同時に色紙にスタンプを押してもらいます。

3. 最後の神社では、記念品のプレゼントが有ります。

今年は「特製の御宝入れ」でした。 |

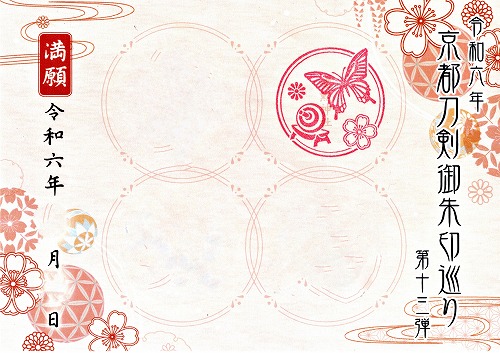

刀剣御朱印めぐりの色紙(台紙)

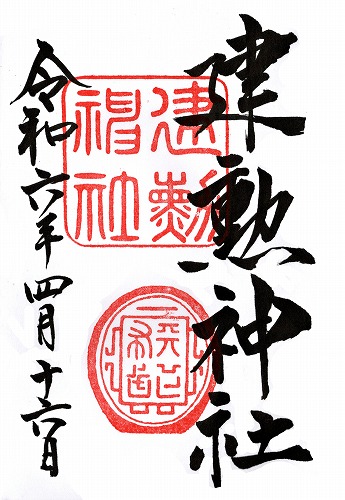

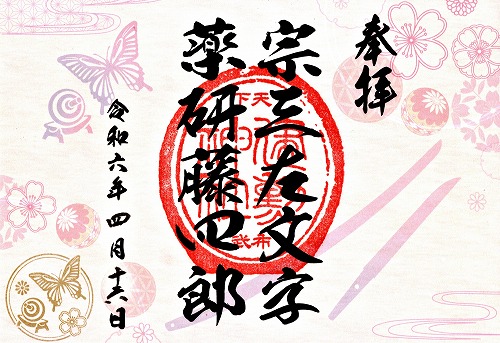

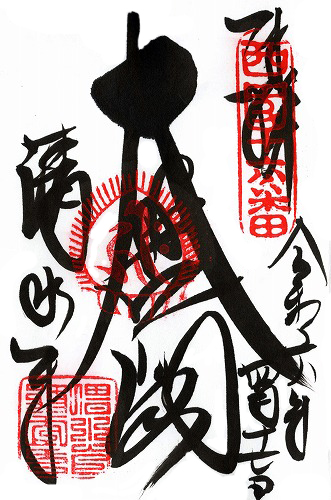

建勲神社の刀剣御朱印

色紙(台紙)にスタンプを押してもらいました

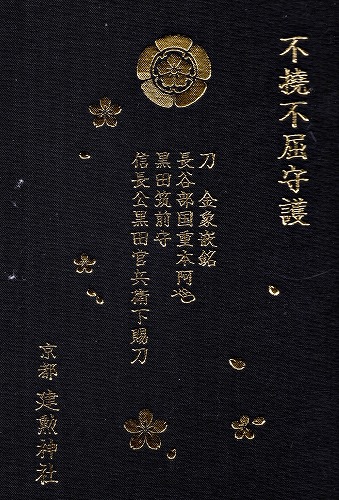

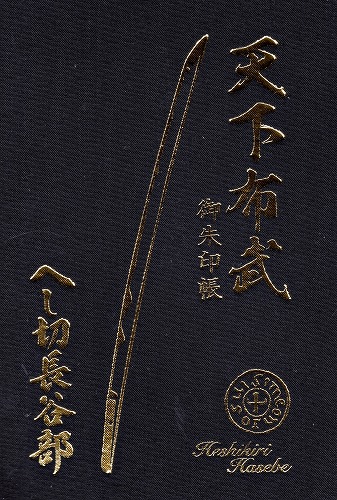

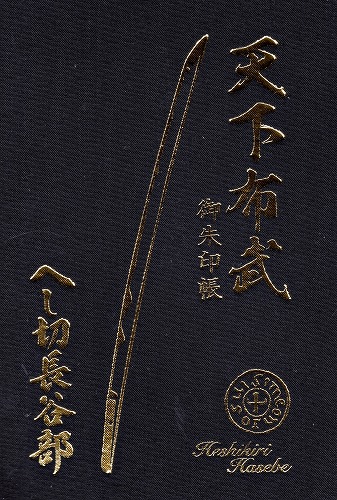

御朱印帳を購入しました (へし切長谷部 黒)

裏面 表面

御朱印を頂きました

敦盛

天下布武龍章印

| ★ 初日の観光が終わりました。ホテルに向かいます。 |

16:20

建勲神社 ➡ 船岡山バス停 ➡ 北大路バスターミナル ➡ 地下鉄北大路駅 ➡ 京都駅

京都駅ロッカーで荷物を取り出します。

地下鉄京都駅 ➡ 地下鉄四条駅 ➡ 東横INN京都四条烏丸

これで京都観光一日目が終わりました。

夕食の後は地下鉄四条駅界隈でお土産を探します

Good Nigth

Good Nigth

京都の風情を感じる、充実の二時間半。

賑わう清水寺では、舞台からの絶景に心奪われ、京都らしい賑やかさを満喫します。続いて、北政所ねね様ゆかりの高台寺と圓徳院へ。緑豊かな庭園を眺めながら、歴史の余韻に浸ります。空也上人ゆかりの六波羅蜜寺では、躍動感あふれる六体の阿弥陀仏に手を合わせ、心穏やかなひとときを。旅の締めくくりは、使い心地抜群と評判の内藤商店のたわし。実用的なお土産とともに、京都の思い出を持ち帰ります。 |

06:30

ビュッフェスタイルの朝食

07:50

ホテル出発 ➡ 四条高倉バス停 ➡ 清水道バス停

NHKのテレビ番組『究極ガイド・二時間でまわる清水寺』を参考に拝観ルートを設定しました。ただ、ZIZIとVAVAは高齢のため、30分多めに時間を見積もっています。

仁王門から仁王門まで二時間(休憩含まず)

| エリア① 35分 |

| 地蔵院善光寺堂 → 両方とも阿形のこま犬 |

| 仁王門 ➡ 八重紅しだれ桜(右折) |

| 岸駒(がんく)の石灯籠 |

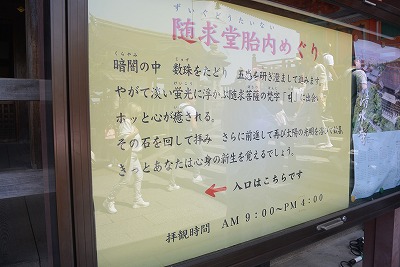

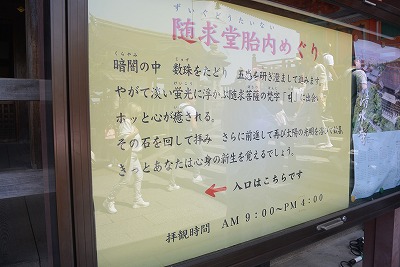

| 西門 → 三重塔 → 随求堂 胎内巡り → 鎮守堂(春日大社) → 千体石仏群 → 成就院(月の庭) |

| 休憩 舌切茶屋 (ぜんざい、きなこもち) |

| |

| エリア② 40分 |

| 田村堂 → 清水寺 本堂 腰長押(こしなげし) → 弁慶の錫杖 → 出世大黒天 → 千手観音(御本尊御前立) → 清水の舞台 |

| |

| エリア③ 45分 |

| 阿弥陀堂 → ぬれて観音 → 奥の院 → 子安塔 → 音羽の滝 → 清水の舞台 柱組み → 阿弖流為 母禮之碑 |

| 清水寺 放生池 ➡ 仁王門 |

|

07:57

四条高倉バス停 ➡ 清水道バス停 ➡ 法観寺 八坂の塔

八坂の塔

まだ八時過ぎにもかかわらず、

外国人観光客で賑わう人気の撮影スポットです。

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

08:00

八坂の塔 ➡ 金剛寺 (八坂庚申堂)

八坂の庚申さん

★ 金剛寺 (八坂庚申堂)

庚申(こうしん)と4は、60日に一度まわってくる庚申(かのえさる)の日のことです。道教では、この夜に寝ていると三尸(さんし)の虫が体から抜け出し、天帝に悪行を告げて寿命を縮めると言われています。そのため、人々は「庚申待ち」として徹夜で過ごしました。八坂庚申堂は正式には金剛寺といい、道教の庚申待ちとは無関係でしたが、本尊・青面金剛が三尸の虫を食べるとされ、庚申待ちの夜に拝まれるようになりました。これにより、八坂庚申堂は庚申信仰の発祥地として親しまれています。現在も庚申の日には護摩焚きやこんにゃく焚きが行われ、「くくり猿」というお守りも人気です。欲を一つ我慢して本尊に奉納すると願いが叶うとされています。 |

色とりどりのお守り“くくり猿”

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

08:10

首ふり地蔵

このお地蔵さんは360度首が回転するため、「首ふり地蔵」と呼ばれ、清水寺の七不思議の一つに数えられています。

|

手で回せます

08:20

スタートは仁王門です

八重紅しだれ桜 → 西門 → 三重塔 → 随求堂 胎内巡り →

鎮守堂(春日大社)→ 千体石仏群 → 成就院(月の庭)

清水寺の仁王門は応仁の乱で焼失し再建されました。2003年に修理され、再建時の特徴を持つ堂々たる楼門です。

|

最盛期には、濃紅色の小輪で八重咲きの花を枝いっぱいにつける枝垂れ桜で、たいへん優雅だったそうです。

|

西門の下の祥雲青龍は、2015年清水寺門前会により建立されたもので、上部と中央に2頭の龍の顔が彫られています。

|

本来は勅使門(ちょくしもん)で、正面に愛宕山が遠望できます。

|

京都の街からよく望見できることから、

古くから清水寺のシンボル的な存在です。

|

修学旅行生の一団が順番待ちしています。残念ながら今回はスルーします。

|

08:35

田村堂 → 清水寺 本堂 腰長押(こしなげし) → 弁慶の錫杖 →

出世大黒天 → 千手観音(御本尊御前立) → 清水の舞台

清水寺の拝観券

★ 無料エリヤと有料エリヤ

・清水坂を上り仁王門から境内に入ると、「三重塔」「西門」「鐘楼」「随求堂」「経堂」までは無料で見学できます。

・「轟門」からは有料エリアになり、通常の拝観料金は大人500円です。有名な「清水の舞台」「本堂」「音羽の滝」などはすべてこの有料エリアにあります。 |

ここを通って本堂へ向かいます。正面には持国天と広目天、背面には阿吽形の狛犬が安置されています。門前にはフクロウの彫刻が四方にある「梟の手水鉢」があります。

|

轟門は江戸時代の地震で傾き、木を下から入れてジャッキアップし、柱を切り低くして安定させた「根継ぎ」工法が使われました。

|

清水寺の手水舎は参拝者が手や口を清める場所で、今年の干支の龍の彫刻が見事です。龍は水の神とされ、清水寺の神聖な雰囲気を引き立てます。

|

鉄の下駄と錫杖( 僧侶・修験者が持ち歩くつえ)は武蔵坊弁慶が使用したとされ、清水寺七不思議の一つです。錫杖を持ち上げるとご利益があると言われています。

|

清水寺の本堂は、京都の名所である「清水の舞台」を有する重要文化財です。懸造りの構造で、自然と調和した美しい景観が特徴。四季折々の風景が楽しめ、多くの参拝者が訪れます。

|

本堂から張り出した舞台は高さ約13メートルで、4階建てビルに相当します。音羽山の急斜面に懸造りで建てられ、18本の欅の柱が支えています。釘を使わず、1633年に再建されました。

|

奥の院あたりからの景色は圧巻です。四季折々の美しい風景が広がり、訪れる人々を魅了します。。

|

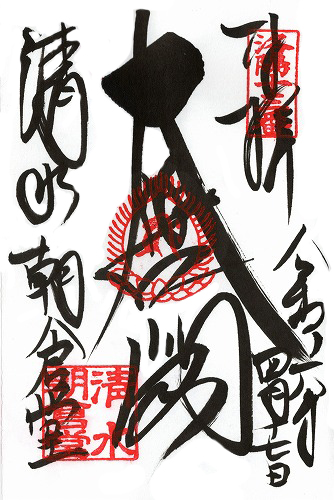

本堂横の納経所で御朱印を頂きました。

朝倉堂の御朱印です

09:05

阿弥陀堂 → ぬれて観音 → 奥の院 → 子安塔 → 音羽の滝

→ 清水の舞台 柱組み → 阿弖流為 母禮之碑

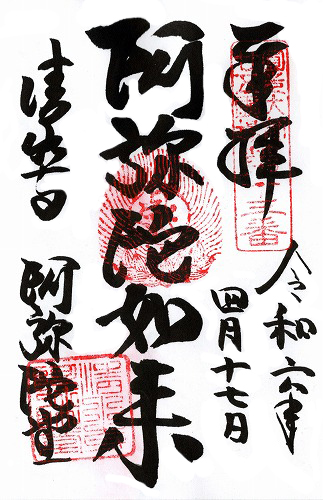

江戸時代初期の1631年に再建され、法然上人二十五霊場第十三番札所として多くの参拝者が訪れます。本尊は阿弥陀如来で、入母屋造り、檜皮葺の建築様式です。

|

御朱印を頂きました。

「音羽の瀧」の真上に建ち、現在の建物は、本堂と同時期の1633年に再建されました。2017年に修復が完了しました。本堂と同様の懸造りの舞台があります。

|

御朱印を頂きました。

百体地蔵堂は1921年に釈迦堂と阿弥陀堂の間に建立され、8月23日に地蔵盆会が行われます。子どもを亡くした親が子どもに似た地蔵を崇拝しています。

|

聖武天皇・光明皇后の祈願所と伝えられ、現在の建物は1500年に再建されました。檜皮葺の三重塔には子安観音が祀られ、安産の信仰を集めています。

|

★ 清水寺 音羽の瀧

・清水寺の起源で寺名の由来となった滝です。古来「金色水」「延命水」と呼ばれ、尊ばれています。3筋の清水を柄杓で汲み、六根清浄や所願成就を祈願します。

|

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

音羽の滝の納経所で御朱印を頂きました。

高さ13メートルの舞台を支えているのは18本の欅の柱だ。大人ひとりでは抱えきれないような太さの柱を渓谷の傾斜にあわせて並べ、その縦横にいくつもの貫と呼ばれる欅の厚板を通して接合しています。

|

東北地方の蝦夷の英雄、阿弖流為(アテルイ)と母禮(モレイ)を記念する碑は、彼らの勇敢な戦いと悲劇を称え、霊を慰めるために清水寺に建てられました。

|

★ エリア① ② ③のルートを巡り、再びスタート地点の仁王門に戻りました。

ここまで約2時間の道のりでした。 |

|

10:20

10:45

産寧坂(三年坂) ➡ 二寧坂(二年坂) ➡ 護國神社

護國神社のアクセス図

京都霊山護國神社の入り口

清水寺から産寧坂を下り、維新の道を上がったところにあります。坂は急ですが、清水寺から徒歩約15分です。

京都霊山護國神社(護國神社)本殿

幕末から第二次世界大戦までの戦没者を護國大神として祀っています。

陸軍特別操縦見習士官の碑

第二次世界大戦中に特別訓練を受けて戦死した若者たちを顕彰するための記念碑です。

四季折々の眺望

境内からは八坂の塔や京都タワーが一望できます。

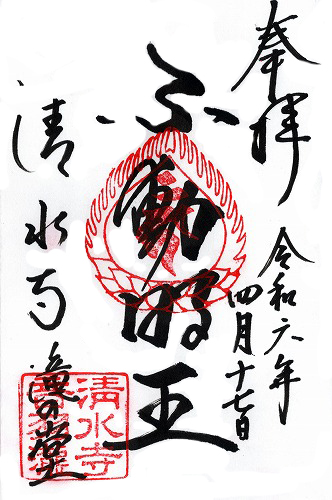

御朱印を頂きました。

画像にマウスを合わせると拡大されます

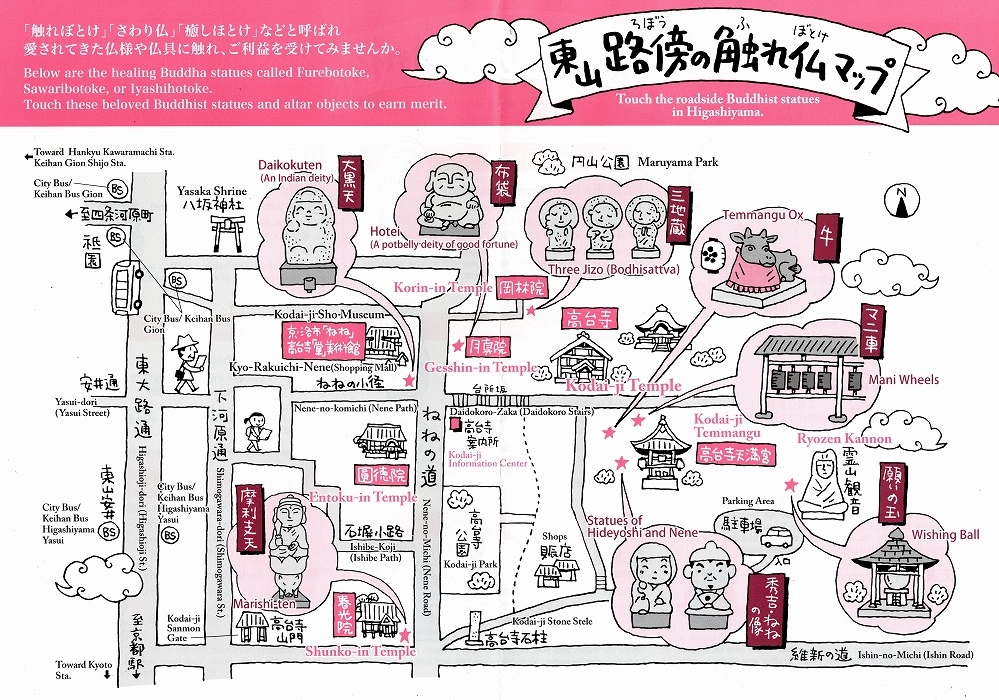

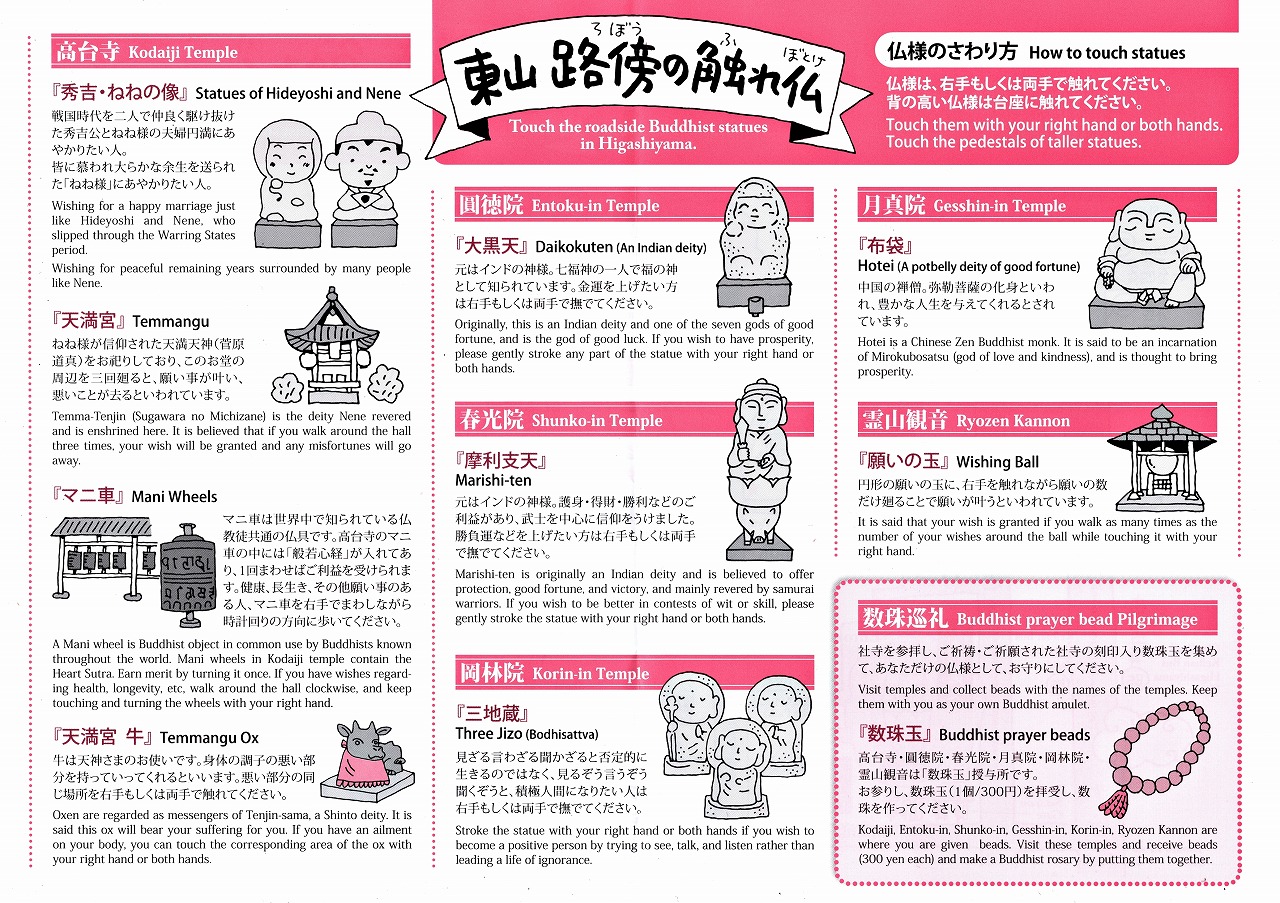

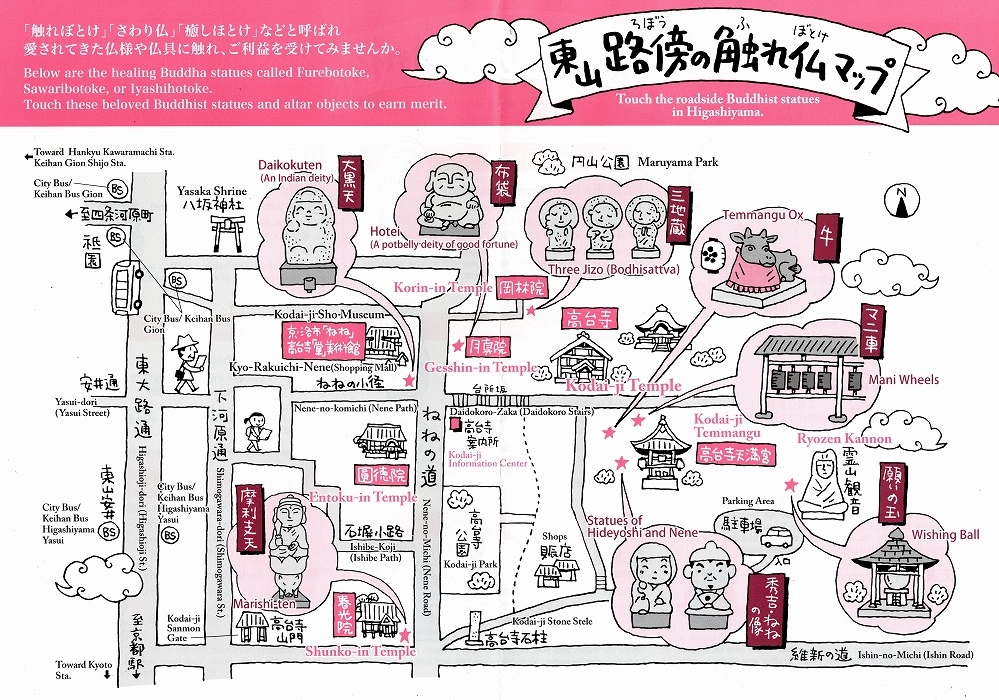

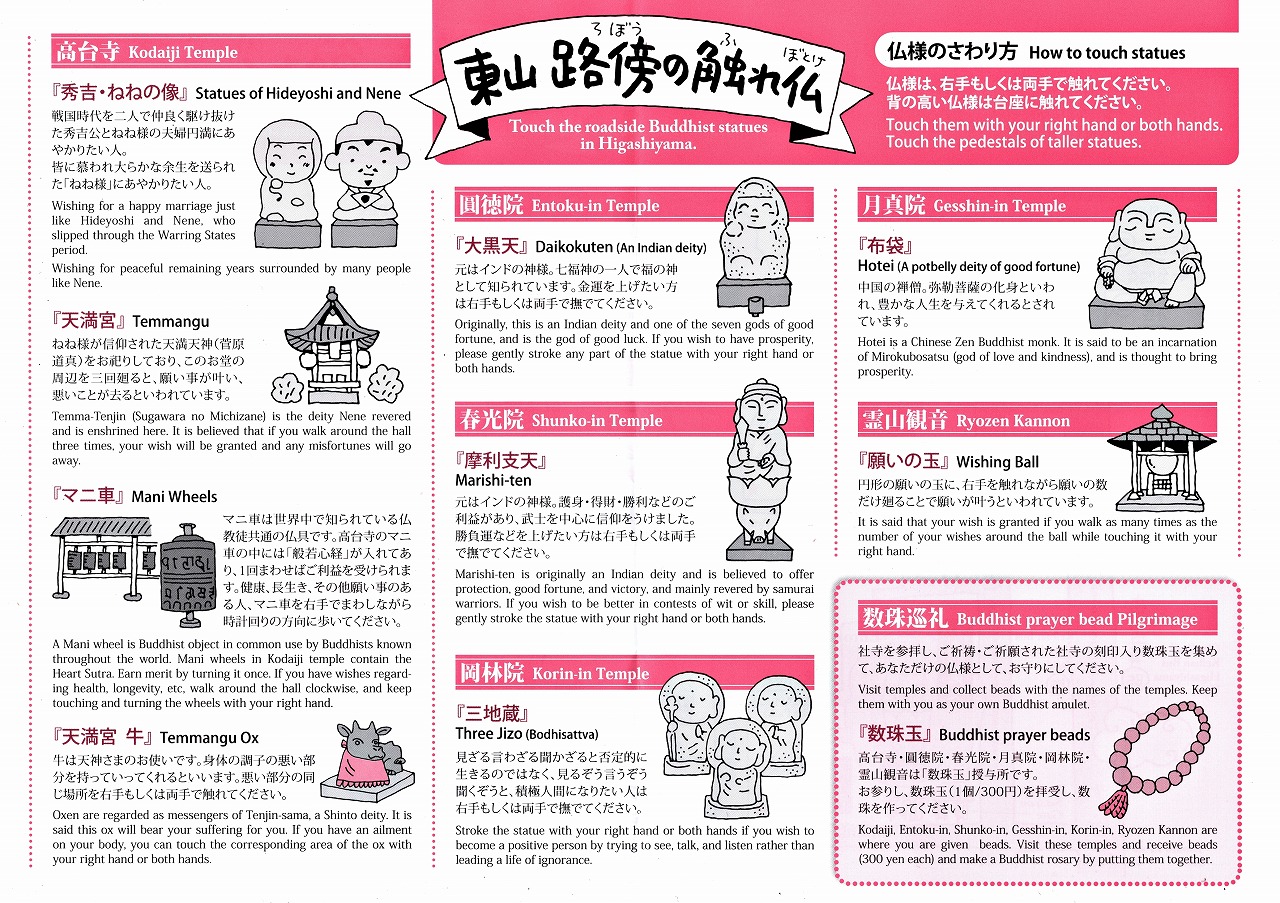

「触れ仏さん」の解説です

11:05

護國神社 ➡ 利生堂

利生堂

★ 利生堂(りしょうどう)

お釈迦様は死に際し「世は無常である。お前たちは怠らずに努力しなければならない」と申されました。私たちは死から逃げずに直視し、静かに瞑想して心の安らぎを得るために礼拝堂を建立いたしました。そして、大本山建仁寺管長猊下小坂泰巖老師により「利生堂」と命名されました。仏教徒が生命を振り返る場所になることを望んでいます。

|

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

御朱印を頂きました。

11:25

利生堂 ➡ 高台寺天満宮

高台寺天満宮

★ 高台寺天満宮

北政所ねねが1606年に高台寺を創建した際に、日頃崇拝していた綱敷天満宮の菅原道真公を祀ったものです。学問の神様である道真公に加え、北政所が秀吉と共に天下統一を果たしたことから、開運、出世、健康長寿、災難厄除のご利益があるとされています。

|

高台寺天満宮

お寺ではなく神社で、明治維新の神仏分離後に移転し、2006年に再び現在地に移されました。

天満宮お地蔵さん

北政所ねねが秀吉を想い建てた天満宮で、「恋愛成就」のご利益があるとされています。

天満宮 可愛い絵馬

ピンクのハート絵馬には横文字も多く見られます。

天満宮横の札所

高台寺直営の売店です。

お札を始め、御朱印帳、蒔絵の夢お守りなど、

高台寺に関係するあらゆる商品を販売しいます。

天満宮前のお休み所

天満宮の前に建っています。

一休みするにはもってこいの場所です。

12:00

高台寺天満宮 ➡ 高台寺

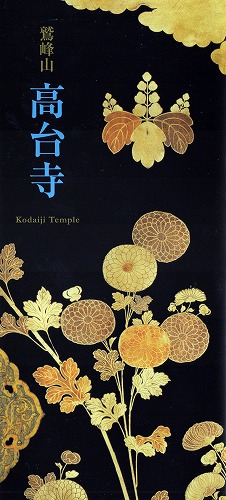

高台寺パンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

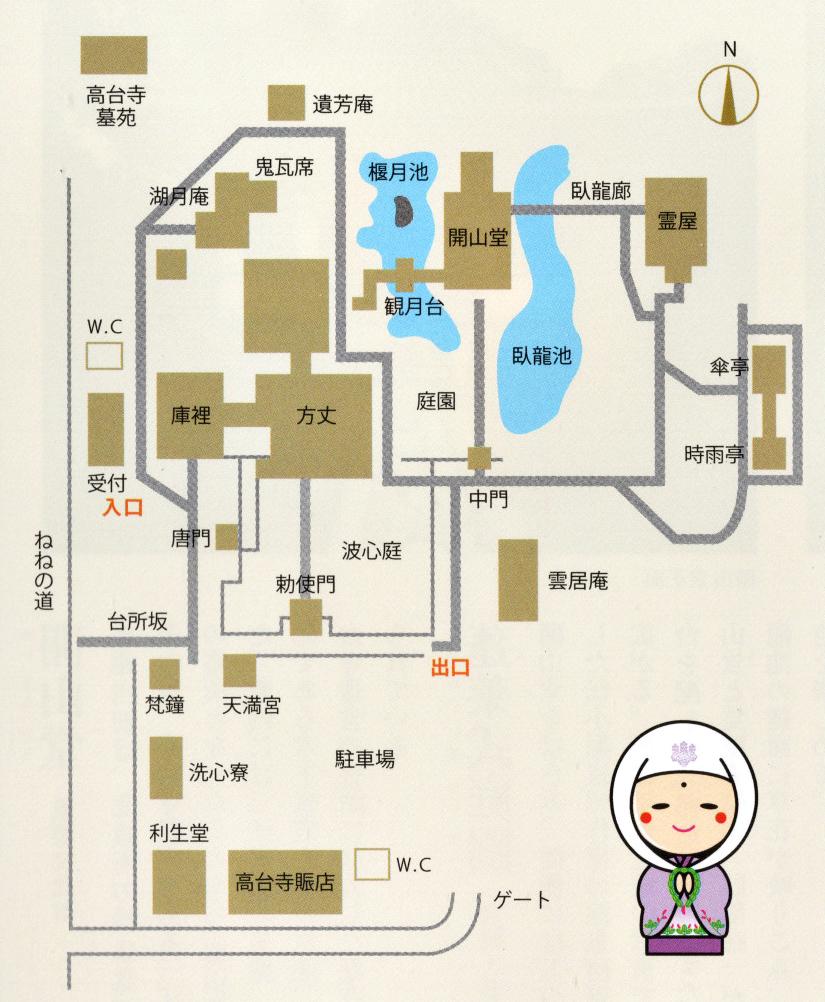

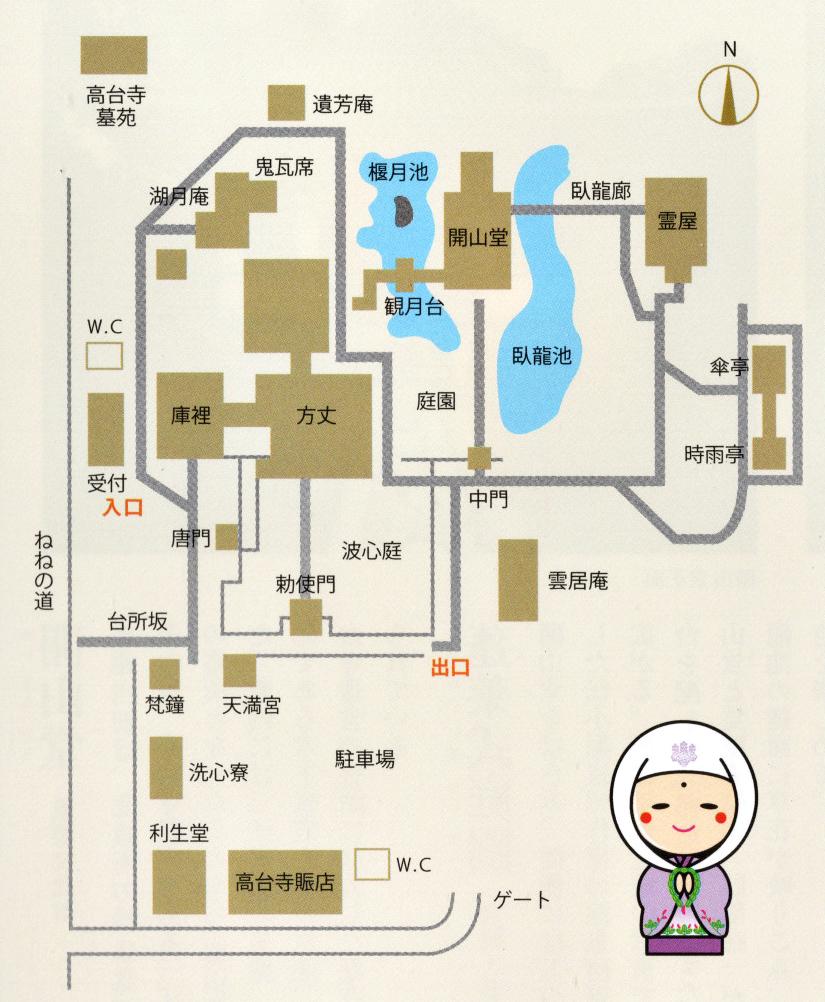

高台寺境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

高台寺

高台寺

★ 桃山の美を感じる『秀吉とねねの寺』

1606(慶長11)年豊臣秀吉の正室、ねね(北政所)が秀吉の菩提を弔うために創建。臨済宗建仁寺派。大名茶人、小堀遠州作庭の池泉回遊式庭園(国指定史跡・名勝)には秀吉・ねねの居城、伏見城より一部を移築し堂宇として配置。幾度かの火災に遭い、現在表門、開山堂、霊屋と茶室・傘亭と時雨亭、観月台(いずれも重文)などが残る。

ねねの墓所であり、秀吉の坐像を安置する霊屋内陣の厨子や須弥壇に施された蒔絵は「高台寺蒔絵」として有名。

また京都市中を見下ろせる境内最上部には、傘亭と時雨亭の桃山時代の茶室がある

|

豊臣家の家紋「太閤桐紋」です。

|

開山堂(かいざんどう)

最盛期には、濃紅色の小輪で八重咲きの花を枝いっぱいにつける枝垂れ桜で、たいへん優雅だったそうです。

|

観月台(かんげつだい)

開山堂と書院を結ぶ屋根付き廊下の中央には、伏見城から移築された秀吉遺愛の観月台があります。小規模な唐破風屋根が特徴的で、ねねが秀吉を偲びながら月を眺めた場所と云われています。

|

臥龍廊(がりゅうろう)

高台寺の臥龍廊は、龍が横たわる姿に似た曲線的な回廊です。境内を結び、美しい景観と共に独特の風情を楽しめます。

|

波心庭(方丈前庭)

本堂の方丈には「波心庭」と呼ばれる枯山水庭園があり、国の名勝に指定されています。季節毎に砂のデザインが変化し、様々な意匠が凝らされています。

|

霊屋(おたまや)

豊臣秀吉と北政所ねねを祀る建物です。内部には二人の木像が安置され、華麗な装飾が施されています。

|

傘亭(かさてい)

豊臣秀吉の遺構である茶室です。屋根の形が傘に似ていることから名付けられ、茶道の歴史を感じることができます。

|

恋人の聖地

高台寺の「恋人の聖地」にある龍の彫刻は、縁結びのシンボルです。恋愛成就を願うカップルが多く訪れる人気のスポットです。

|

★ 高台寺の竹林

境内を通る美しい散策路で、静寂と風情を感じられる場所です。京都では嵯峨野の竹林が有名ですが、東山でも貴重な風景です。

|

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

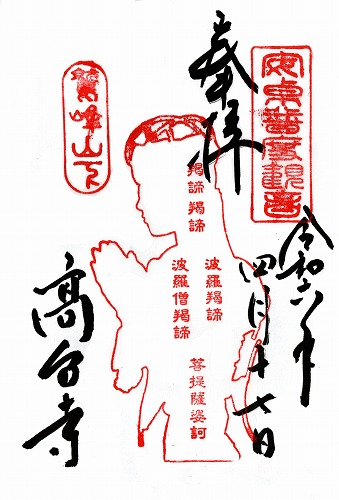

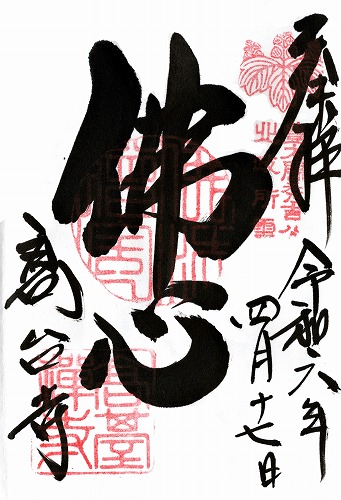

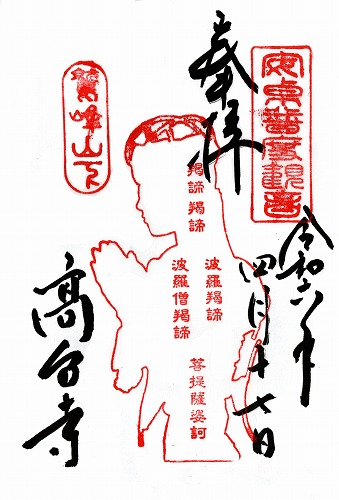

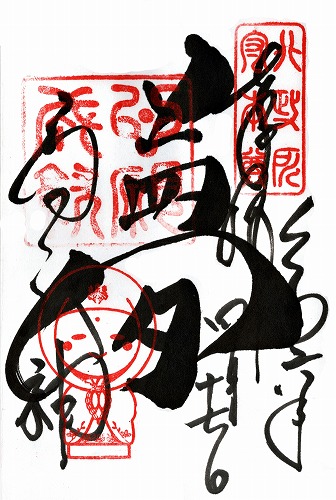

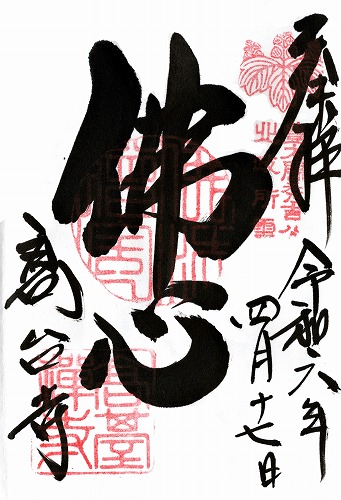

御朱印を頂きました。

「アンドロイド観音」

「夢」

「佛心」

13:00

高台寺 ➡ 圓徳院

圓徳院

★ 高台寺の塔頭寺院「圓徳院」

圓徳院は、豊臣秀吉の妻ねねが晩年を過ごした場所で、伏見城の化粧御殿と庭園を移築しました。今も美しい庭園が残り、多くの拝観者が訪れます。

|

圓徳院パンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

(内部は撮影禁止です)

夢を叶える三面大黒天

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

圓徳院 北庭

もともと伏見城北政所化粧御殿の前庭を移したもので、当時の原型をほぼそのままに留める桃山時代の代表的庭園のひとつ。賢庭作で後に小堀遠州が手を加えたものです。

|

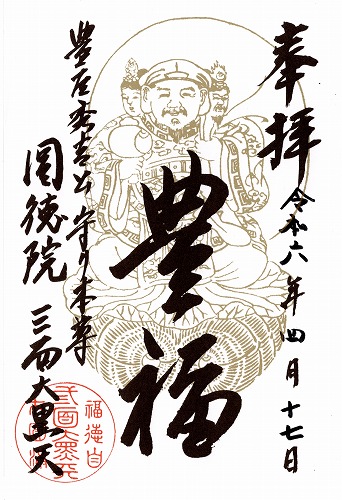

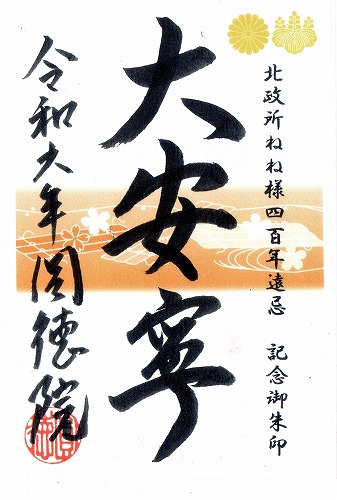

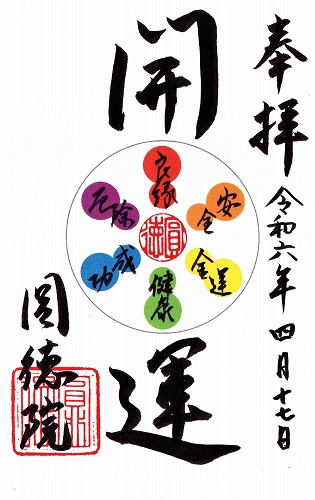

御朱印を頂きました。

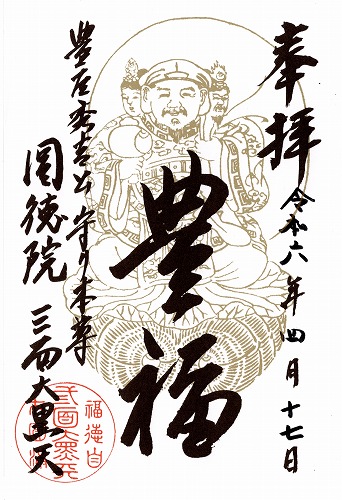

「豊福」

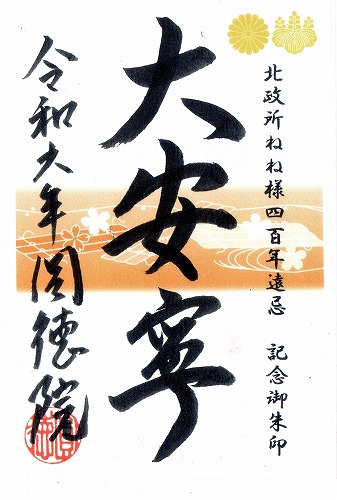

「大安寧」

「開運」

13:50

圓徳院 ➡ 正伝永源院

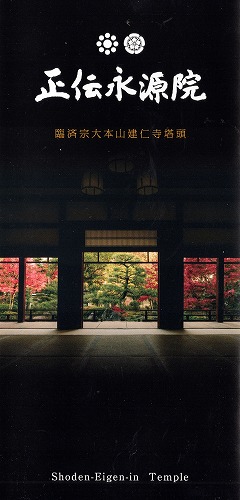

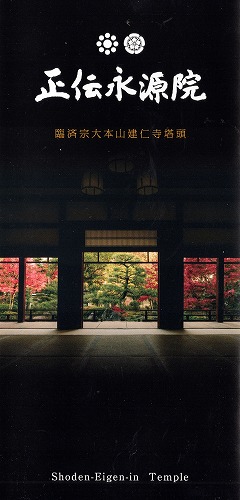

正伝永源院(しょうでん えいげんいん)

★ 建仁寺塔頭 正伝永源院

元々「正伝院」と「永源庵」が統合された寺院で、いずれも臨済宗建仁寺の塔頭でした。明治時代の廃仏毀釈政策で永源庵は廃寺となり、正伝院がその地に移り「正伝永源院」と改名されました。永源庵は細川家の菩提寺であり、その名を残すために改名されました。

|

正伝永源院パンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

(建物内は撮影禁止です)

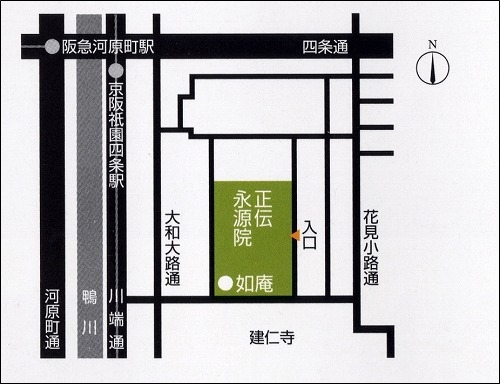

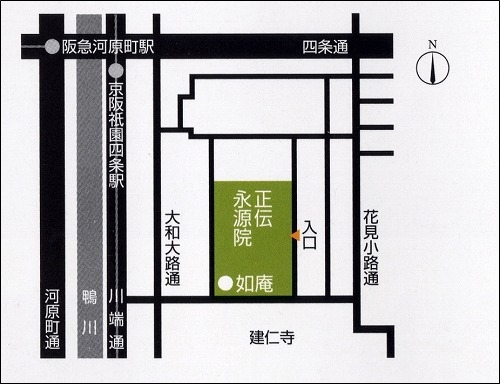

正伝永源院 アクセス図

正伝永源院 正門

正門正伝永源院は建仁寺境内の北、西花見小路通のひとつ西の通りに正門があります。

|

祇園に佇む 禅の庭園

方丈から眺められる池泉鑑賞式庭園は、春には青紅葉でおおわれます。

|

供養塔

千利休の師である武野紹鴎(たけのじょうおう)の供養塔は、正伝永源院の前身である正伝院に1579年に建立されました。高さ約6メートルの竜山石製の五重塔です。

|

茶室「如庵」

正伝永源院の茶室「如庵」は、1618年に造られ、後に犬山市に移築。織田有楽斎が作った茶室の再現で、1996年に復元。1972年に愛知県犬山市の有楽苑に移築され、国宝に指定されている。

|

蓮鷲図(れんろず)(部分)

正伝永源院の蓮鷲図は、江戸時代の画家・狩野山楽による襖絵です。蓮の花と鷲を描いたこの作品は、狩野派の技法が活かされた重要な文化財で、寺院内で鑑賞できます。

鍾馗(しょう き)画

狩野山楽筆による鍾馗画があります。この絵は、鍾馗が邪気を払う姿を描いたもので、厄除けや家内安全を祈願するための重要な作品です。

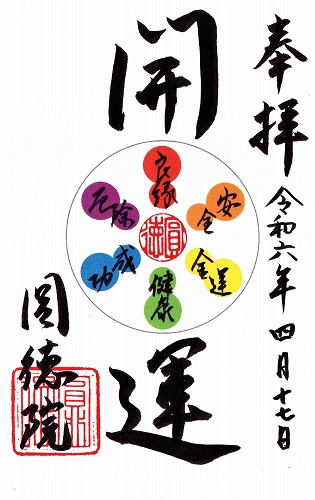

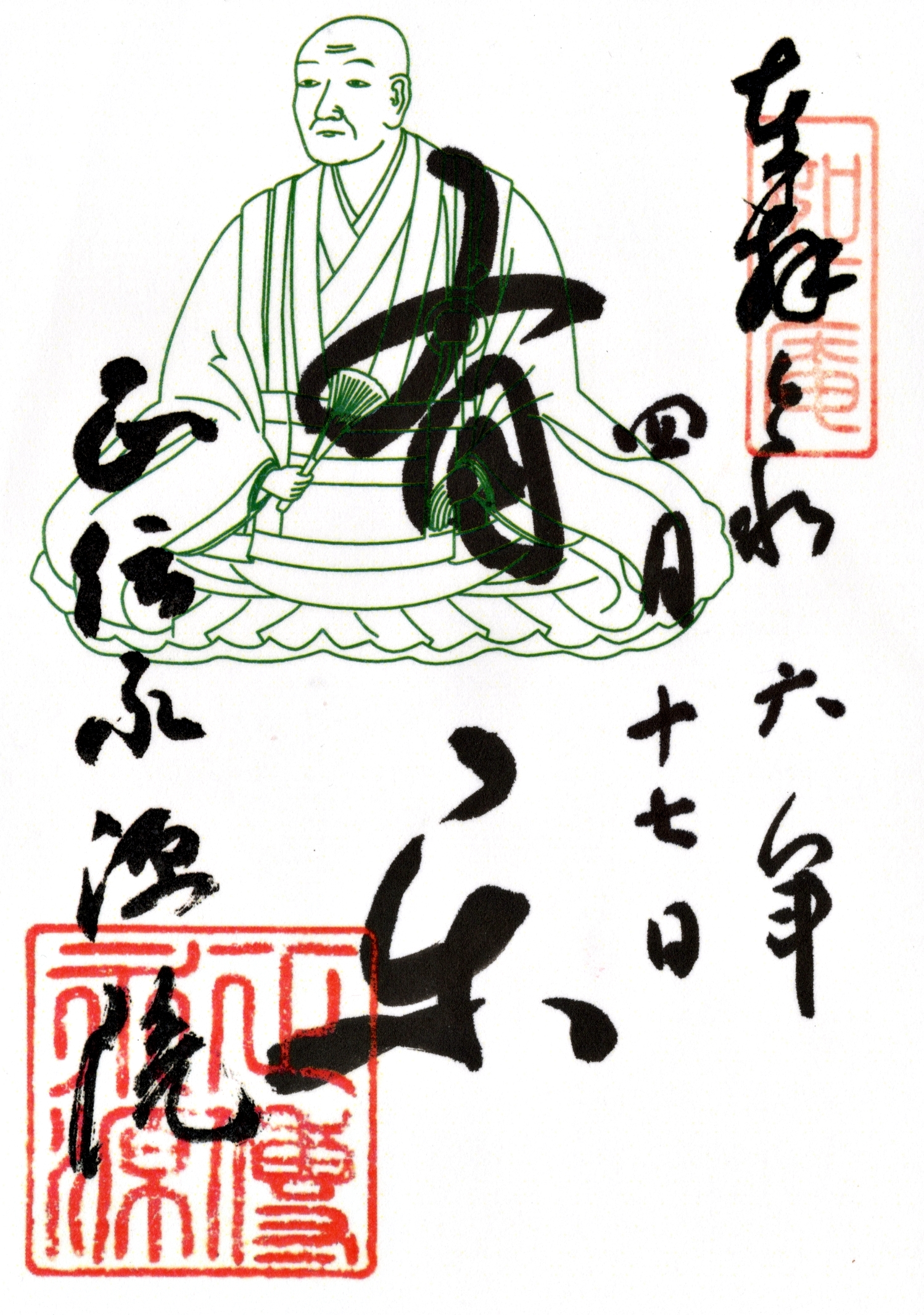

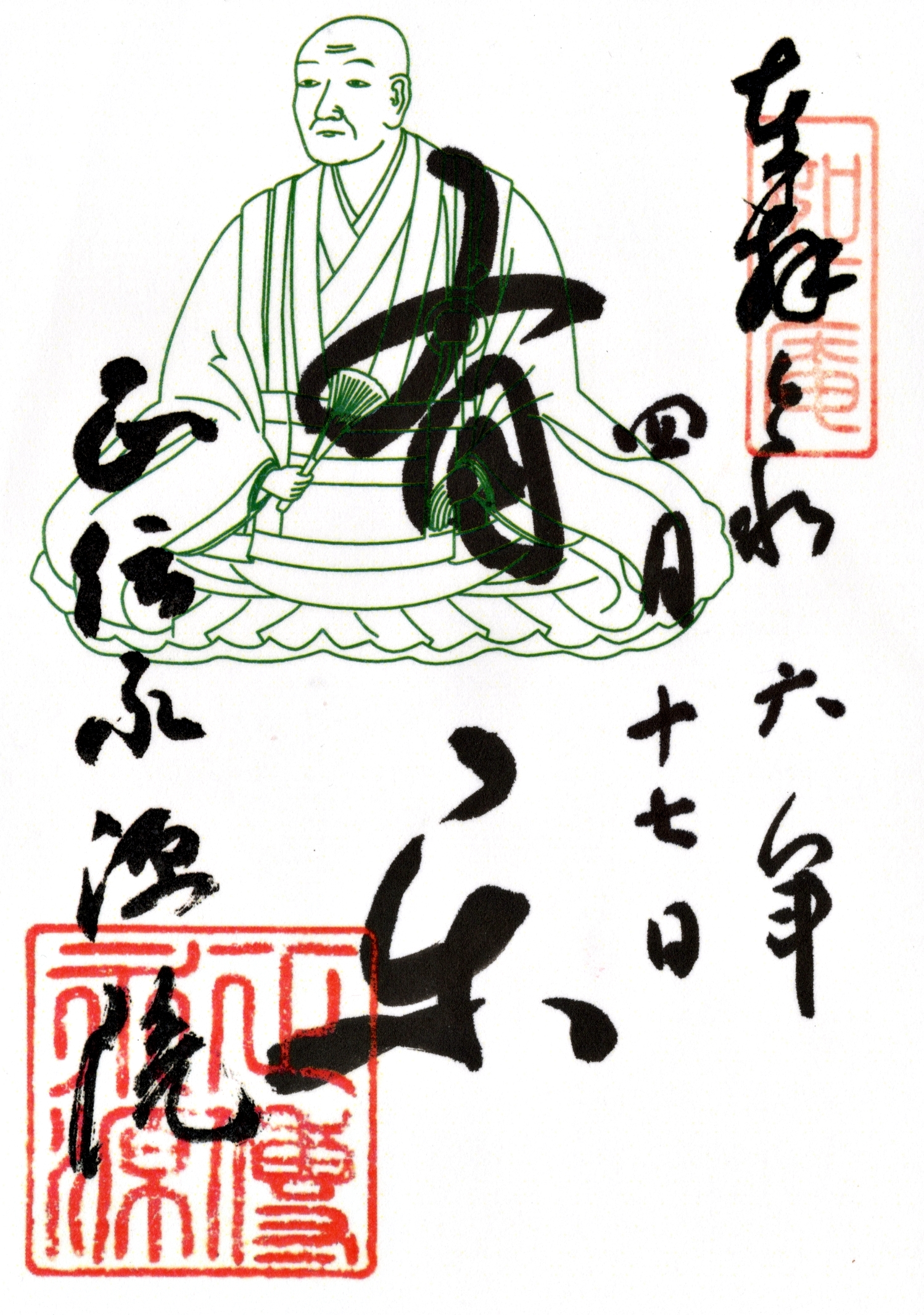

御朱印を頂きました。

「如庵」

14:30

正伝永源院 ➡ 建仁寺

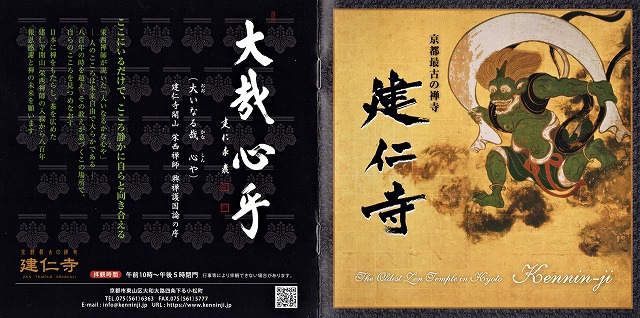

建仁寺

★ 建仁寺

建仁寺は1202年に源頼家によって建立され、宋国百丈山を模して作られました。創建当初は真言・天台・密教・禅の道場でしたが、禅の盛んさが増し、京都五山の一つとして栄えました。しかし、天文の大火で一部が焼失し、安国寺恵瓊によって復興が始まりました。その後、明治に入り臨済宗建仁寺派として独立し、政府の政策により境内が縮小されました。

|

建仁寺パンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

(堂内は撮影禁止です)

建仁寺アクセス図

建仁寺境内図

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

法堂(はっとう)の双龍図

★ 双龍図

当山におきましては小泉淳作画伯の筆による「双龍図」の拝観を行っております。

画伯が約2年の歳月をかけ取り組まれたまさに畢生の大作といえます。

是非当山まで足をお運び頂き、畳108畳にも及ぶこの壮大な水墨画をご覧下さい。

※今のところ公開期限はございません。基本的に毎日公開を致しております。

|

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

方丈庭園「大雄苑」

方丈前の枯山水庭園は昭和初期に加藤熊吉が作庭し、中国百丈山の禅刹と景色を模して作られました。

|

雲龍図

海北友松が桃山時代に描いた「雲龍図」は、元は方丈東南の礼の間の襖絵で、現在は8幅の表具仕立てになっています。

|

建仁寺 山水図

玉澗の破墨法に学んだ草体山水図は、淡墨から濃墨で仕上げる技法で、友松の山水図の出発点となった作品です。

|

建仁寺 竹林七賢図

海北友松の「七賢図」は60代後半の作で、袋絵と称される減筆法による柔らかい筆致で描かれた作品です。

|

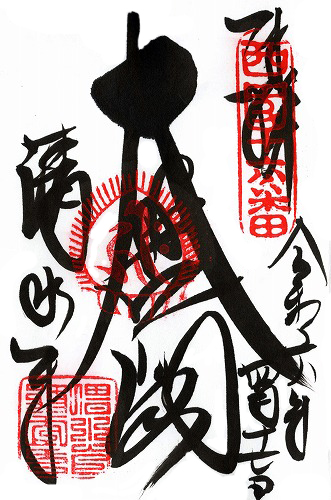

御朱印を頂きました

15:20

建仁寺 ➡ 六波羅蜜寺

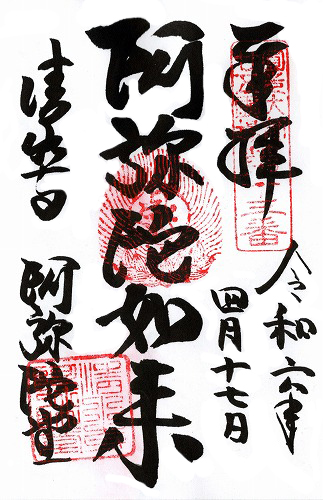

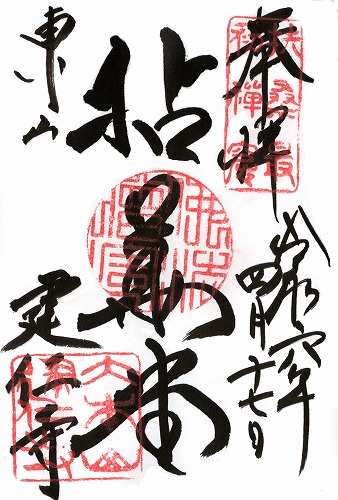

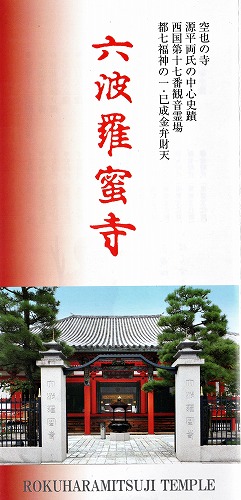

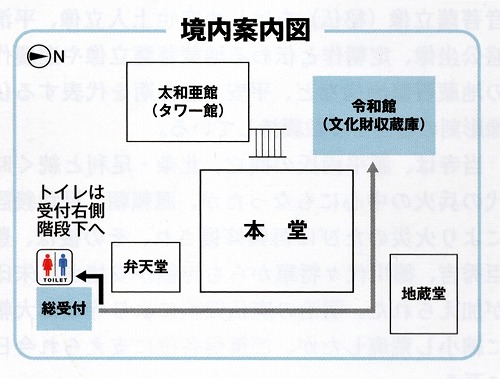

六波羅蜜寺

★ 六波羅蜜とは

六波羅蜜とは、この世に生かされたまま、仏様の境涯に到るための六つの修行をいいま す。波羅蜜とは彼岸 (悟りの世界)に到るこ とです。

|

六波羅蜜寺パンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

(堂内は撮影禁止です)

注意:トイレットペーパー代100円です

注意:トイレットペーパー代100円です

空也上人立像

運慶の四男康勝の作。胸に金鼓を、右手に撞木を、左手に鹿の杖をつき、膝を露に草鞋をはき、念仏を唱える口から六体の阿弥陀が現れたという伝承のままに洗練された写実彫刻である。

十一面観音菩薩像

空也上人が市中を回った十一面観音菩薩像を模した銅像で、縁結びと夫婦円満のご利益があるとされています。

一願石

境内の「一願石」は、金文字を正面にして手前に3回廻すと、訪れた人の願いを一つだけ叶えてくれると言われています。

平清盛を祀る首塚

六波羅蜜寺には、平清盛の首を埋葬したとされる首塚があります。

清盛の死後、その首は一時的に京の六波羅に晒されたと伝えられています。その後、首塚に埋葬されました。

撫で牛

牛に触れると病気平癒や健康長寿のご利益があるとされ、参拝者が撫でて祈願します。

かえる石

六波羅蜜寺のかえる石は、無事に帰るや健康回復の象徴とされ、触れるとご利益があると信じられています。

龍の手水舎

龍の手水舎は、龍の形をした水口から水が流れ出るデザインが特徴です。この龍のモチーフは、日本の伝統文化や信仰において、水を司る神聖な存在とされています。

16:20

六波羅蜜寺 ➡ 清水五条駅 ➡ 三条駅

桔梗利 内藤商店(ききょうり ないとうしょうてん)

★ 文政元年(1818年) 創業

200年以上続く、三条大橋のすぐそばにある「桔梗利 内藤商店」。内藤商店で扱っている箒は棕櫚や竹など、自然のものを使っています。

|

解説文や写真は

京都芸術大学(https://kyotot5.jp/)から

引用しています。

すべて自然素材と職人の手仕事によるものです

|

束子、刷毛など日用品を扱っています。

|

★ 桔梗利 内藤商店のタワシ 使い心地

テレビで見て訪問し、体洗い用の束子を約1100円で購入しました。残り少なく、一番柔らかいものを選びました。店主の説明通りに足から使い始め、角質が取れる感じが良かったです。二日目には手加減しながらも背中もこすり、その心地よさにビックリしました。ちょ~気持ちいい~

ただし、生乾きの臭いが残るため、陰干しが必要です。また、布製の紐をプラスチック製に変えることなども検討しています。

|

棕櫚(シュロ)でできた、ひも付きのタワシです

|

★ 桔梗利 内藤商店の場所 ★

【京阪本線 三条駅 】又は【 地下鉄東西線 三条京阪駅】から、

三条大橋を西へ渡ってほどなく、箒(ほうき)が下がっている

入り口が見えたら内藤商店です。(看板はありません)

三条通り商店街を散策しホテル(東横INN京都四条烏丸)に

三条通り商店街を散策しホテル(東横INN京都四条烏丸)に

帰ります。

これで京都観光一日目と二日目が終わりました。

Good Nigth

Good Nigth

前に戻る 次ページ

ご意見/ご感想/お問い合わせを

お待ちしています。

国内最大級宿泊予約サイト

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都①

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都① 古都を愛でる 夫婦旅 In 京都①

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都①

Good Nigth

Good Nigth

Good Nigth

Good Nigth