3日目(2024年4月18日)の行程概略

| 時間 |

項目 |

| 6:30 |

ホテルで朝食 出発 |

| 8:00 |

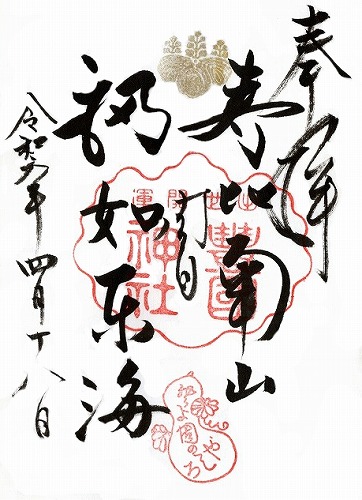

八坂神社 京都五社めぐり |

| 10:15 |

鍛冶神社 |

| 10:45 |

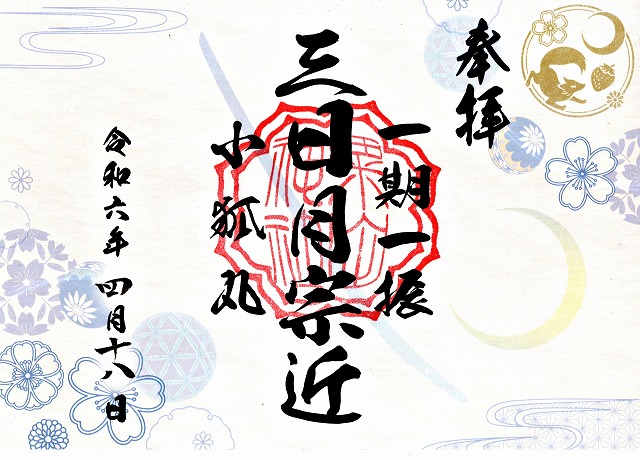

粟田神社 刀剣御朱印 「三日月」 |

| 11:35 |

青蓮院門跡 |

| 12:30 |

昼食 お福(うどんそば ) |

| 13:45 |

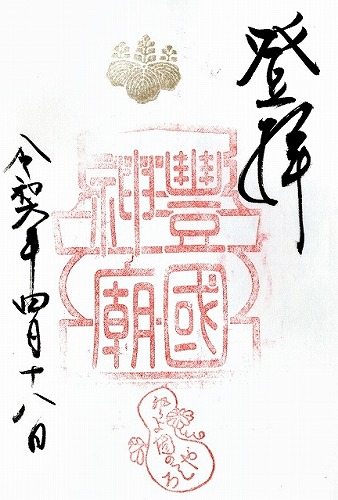

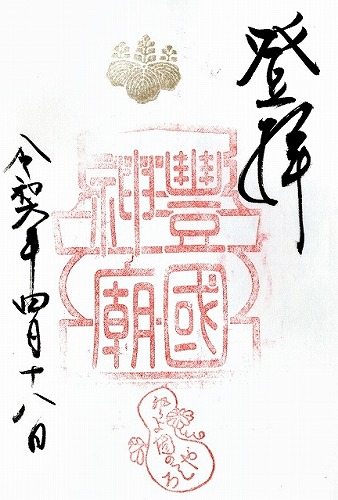

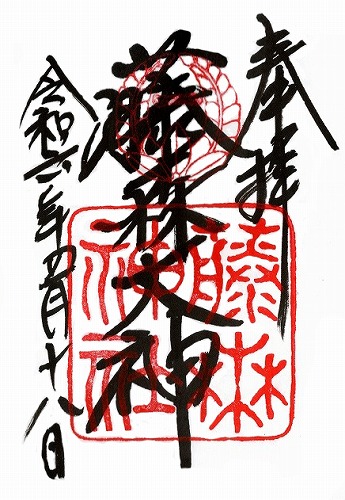

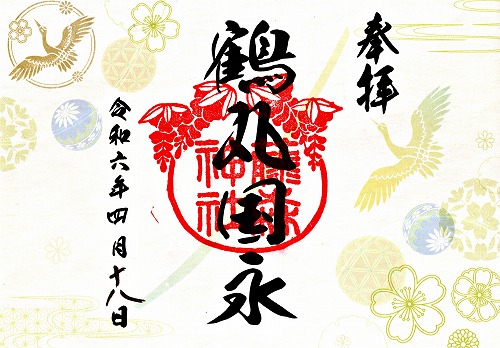

豊国神社 刀剣御朱印 「骨喰藤四郎」 |

| 14:40 |

藤森神社 刀剣御朱印 「鶴丸国永」 |

| 16:05 |

頂法寺(六角堂) |

| 17:00 |

錦市場 大丸 京都店 |

|

4日目(2024年4月19日)の行程概略

| 時間 |

項目 |

| 6:30 |

朝食 チェックアウト 荷物預け |

| 8:20 |

平安神宮 京都五社めぐり |

| 9:40 |

醍醐寺 下醍醐 |

| 12:10 |

昼食 来山軒(中華食堂) |

| 13:05 |

本圀寺 |

| 13:55 |

永興寺 |

| 15:20 |

神泉苑 |

| 16:25 |

平等寺 |

| 17:10 |

東横INNホテル 荷物受け取り |

| 17:50 |

ホテル エクレシア チェックイン |

|

出発時の予定であり、事情により変更する場合があります

VAVAが作成した分単位の京都観光の計画書

★ (3日目)は

こちらからどうぞ

★ (4日目)は

こちらからどうぞ

京都の歴史と神秘に触れる一日。

まずは八坂神社を訪れ、境内に点在するパワースポットを巡り、清らかな気を感じます。続いて、青蓮院門跡へ。静寂に包まれた庭園で、新緑の美しさと心落ち着くひとときを満喫。午後は刀剣にゆかりのある社寺を巡る旅へ。鍛冶神社で「一期一振」、粟田神社で「三日月宗近」、豊国神社で「骨喰藤四郎」、藤森神社で「鶴丸国永」の刀剣御朱印をいただき、それぞれの武将の物語に思いを馳せます。歴史の息吹を感じながら、京都の魅力を存分に味わう旅となりました。 |

06:30

ビュッフェスタイルの朝食です。

7:30

ホテル出発 ➡ 四条高倉バス停 ➡ 祇園バス停 ➡ 八坂神社南楼門

八坂神社

★「八坂神社」はパワースポット

京都の中心街を東西に貫く四条通。その東の突き当たりに八坂神社の西楼門(写真)があります。一際目を引く色鮮やかな西楼門は八坂神社の正門と思われがちですが、実は正門は境内の南側にある南楼門!正式に参拝するには境内南側に建つ大きな石鳥居をくぐり、南楼門から入りましょう。 |

解説文は八坂神社ホームページから引用しています

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

神域への入口を示す石鳥居

八坂神社の表参道・正門南楼門前に建つ石鳥居。明神鳥居。祇園祭の際に、神輿はこの鳥居より出発します。

|

八坂神社の正門は南楼門

八坂神社の表参道・正門。

祇園祭の神輿や結婚式の際は必ず正門より出発します。

|

舞殿(ぶでん)

祇園祭では三基の神輿が奉安され、結婚式や奉納行事が行われ、提灯の明かりが幻想的な雰囲気を演出します。

|

八坂神社 本殿

八坂神社本殿は拝殿と一体化した独自の建築様式で、平安時代に成立し、鎌倉時代には現在の形に近かったとされています。

|

三方に伸びる又庇(またびさし)

本殿の大屋根(檜皮葺)の下に北・東・西面の三方へ伸びる庇があります。

これは八坂神社の社殿にのみ見られる特殊な様式です。

|

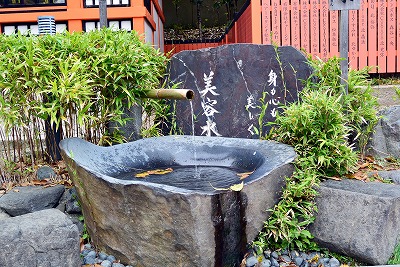

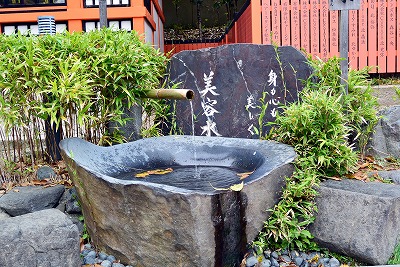

美御前社(うつくしごぜんしゃ)

祭神が美しいと伝えられ美容の神として信仰され、女性の参詣が多いです。

ご神水「美容水」を肌に数滴つけると身も心も綺麗になると言われています。

|

美容水(びようすい)

美御前社の脇より湧き出る清水で、肌に2・3滴つけることで身も心も美しくなるとされます。

|

西楼門(にしろうもん)

応仁の乱後に再建された八坂神社の最古の建造物は、シンボルとして親しまれ、大正時代に移動と改築が行われ現在の姿となりました。

|

北向蛭子社(祇園えびすさん)

『商売繁昌で笹もってこい!』で有名な北向蛭子社です。1月9・10日に福笹の授与や七福神を乗せた蛭子船の巡行があります。

|

ふれあいえびす像

北向蛭子社の御祭神、事代主神は『えびっさん』として親しまれ、商売繁昌を祈願する多くの人が参拝します。この像に触れるとご利益があるとされます。

|

御神水

本殿真下には龍穴と呼ばれる池があり、境内各所より地下水が湧き出ております。大神様のお力をいただける清らかな水です。

|

大国さまと白うさぎ像

日本神話「因幡の白兎」で大国主社の御祭神であります大国主神がウサギを助ける場面を模した石像です。

|

玉光稲荷社(たまみついなりしゃ)

素戔嗚尊の御子神で五穀豊穣の神を祀る社で、文政七年(一八二四)に現在の場所に遷されました。毎年春秋の祭典は崇敬組織の玉光講員参列のもと厳粛に行われます。

|

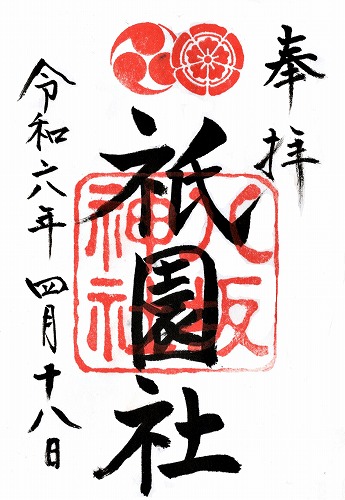

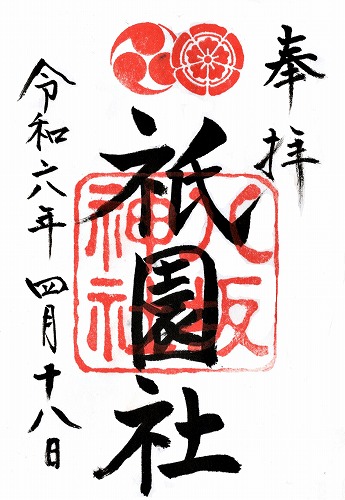

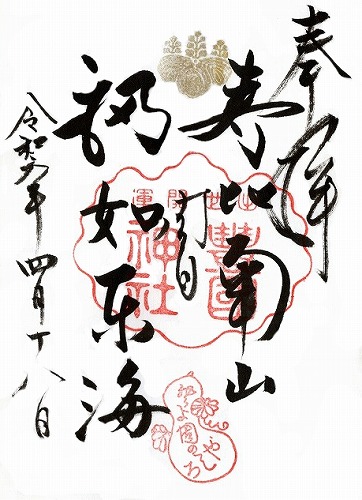

御朱印を頂きました

9:35

八坂神社 ➡ 青蓮院門跡

青蓮院門跡

青蓮院門跡は、比叡山延暦寺の僧侶の住まいとして始まり、1150年に現在の場所に建立されました。皇室関係者が住職を務めたことから「門跡」と呼ばれます。樹齢800年の楠が入口にあり、敷地内には同様の楠が5本あります。建物内には鮮やかな蓮の襖絵が多数展示され、江戸時代の小堀遠州作と伝えられる「霧島の庭」も観賞できます。

|

解説文の一部は公式ホームページより引用しています。

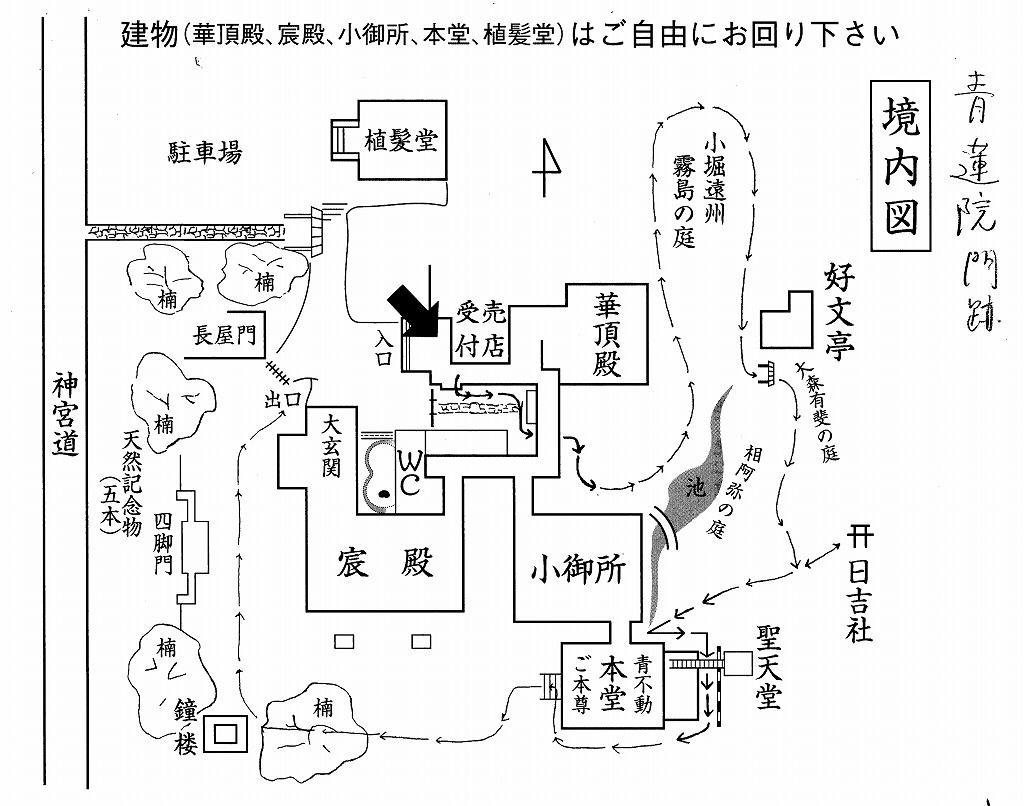

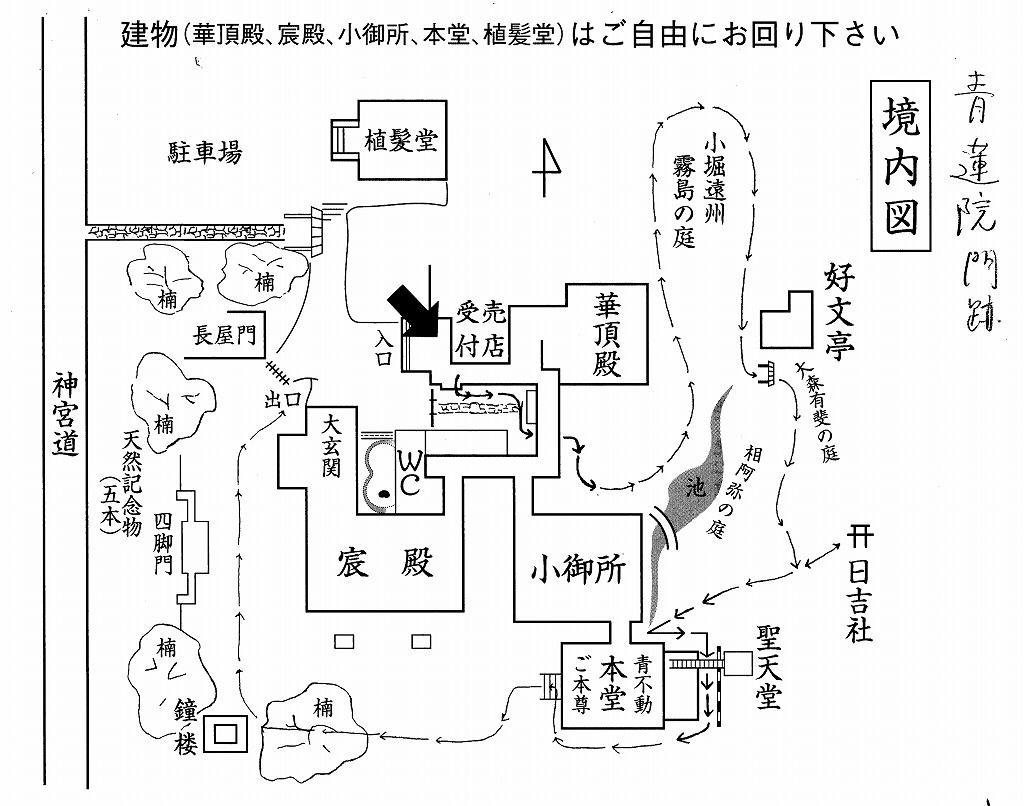

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

解説文は青蓮院門跡ホームページから引用しています

青蓮院門跡の見どころ

解説文は青蓮院門跡ホームページから引用しています

青蓮院門跡の見どころ

青蓮院に入るとまず目に入るのは、門前に並ぶ親鸞聖人お手植えとされる5本の楠で、京都市の天然記念物に指定されています。境内は渡り廊下で繋がり、本堂や親鸞聖人が得度を受けた寝殿があります。国宝の青不動は現在将軍塚の青龍殿に祀られています。庭園は粟田山を借景にした池泉回遊式庭園で、相阿弥作と伝えられています。

|

粟田御所として栄えた歴史の舞台、天台宗の名刹『青蓮院門跡』

皇族ゆかりの天台宗寺院。歴史ある庭園と親鸞聖人お手植えの楠が魅力。

|

門前に並ぶ楠の大木

寺院の象徴の一つが、境内にそびえる巨大な楠(くすのき)です。

|

釣鐘

一文字手水鉢

小御所近くに秀吉寄進の「一文字手水鉢」があり、春には紅梅が映えます。

|

霧島の庭

好文亭裏の霧島つつじが5月に庭一面を赤く染める「霧島の庭」

|

池泉回遊式庭園

相阿弥作の池泉回遊式庭園が粟田山を借景に幽邃な趣を醸しだします。

|

龍心池

花崗岩の切石二枚で作られた、半円形の反りの美しい石橋を跨龍橋と呼び、滝を洗心滝と云う。龍心池の中央には二千貫に近い大石があり、あたかも沐浴する龍の背のようである。

|

青蓮院門跡の庭園

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

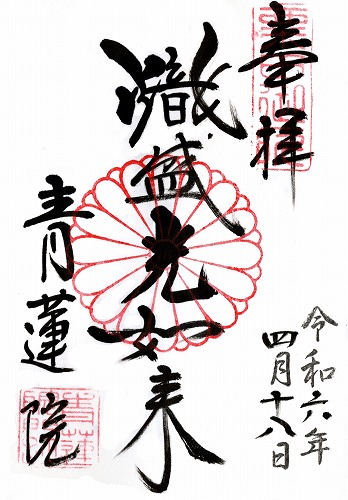

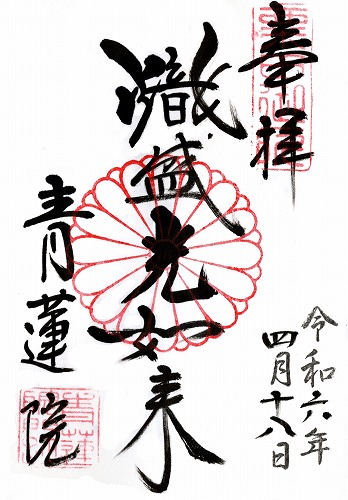

御朱印を頂きました

10:30

青蓮院門跡 ➡ 鍛冶神社

鍛冶神社

鍛冶神社は、刀鍛冶の守護神を祀る神社として、鍛冶職人や刀剣に関わる人々に特別な場所です。

平安時代から鍛冶の神「天目一箇命(あめのまひとつのみこと)」を祀り、名刀「三日月宗近」の三条宗近、「一期一振」の粟田口吉光、製鉄・鍛冶の祖である天目一筒神も祀られています。

鍛冶職人のみならず工芸・技術職の信仰も集め、刀剣ファンや歴史愛好家にも人気が高く、「秋の鍛冶祭り」では刀鍛冶の技が披露されます。 |

粟田神社の参道から鍛冶神社へ

一の鳥居を潜り『粟田神社』の参道をいくと二の鳥居が見えてきます。その左手すぐに駐車場が見えます。

駐車場の奥に末社である『鍛冶神社』があります。

|

鍛冶神社

名刀「三日月宗近」を製作した三条宗近、名刀「一期一振」を製作した粟田口吉光、そして作金者(かなだくみ:製鉄・鍛冶)の祖である天目一筒神が祀られています。

鍛冶神社 社殿前

三日月宗近に因み、三日月が埋め込まれています。

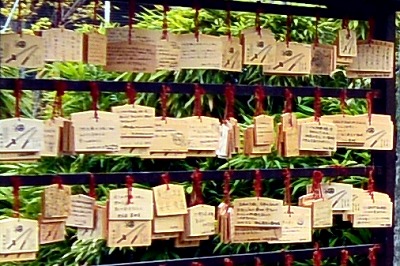

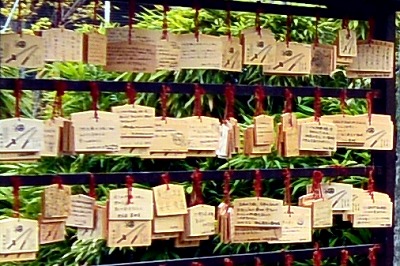

刀剣が描かれた絵馬

刀剣が描かれた絵馬が多く奉納されています。

明治天皇の句碑

「真心をこめて錬ひしたちこそは乱れぬくにのまもりなりけれ」と彫られています。

。

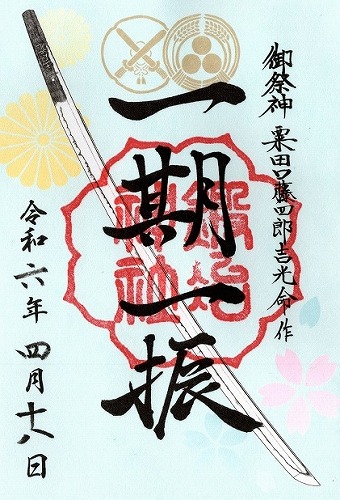

粟田神社の社務所で御朱印を頂きました。

10:45

鍛冶神社 ➡ 粟田神社

粟田神社

| 平安時代の貞觀18年(876年)春、清和天皇により五畿七道の諸神へ国家と民の安全祈願が命じられました。その際、勅使として出羽守・藤原興世が感神院祇園社(現・八坂神社)で七日七夜の祈願を行い、満願の夜、老翁が夢に現れて「帝都の東北に我を祀れば国家と民は安全なり」と告げました。老翁は大己貴神と名乗り、勅命によりその地に社が建立されました。また、この地は粟田氏の氏神として祀られたとも伝えられます。御神徳は厄除け・病除け、旅立ち守護として崇敬されています。 |

解説文の一部は公式ホームページより引用しています。

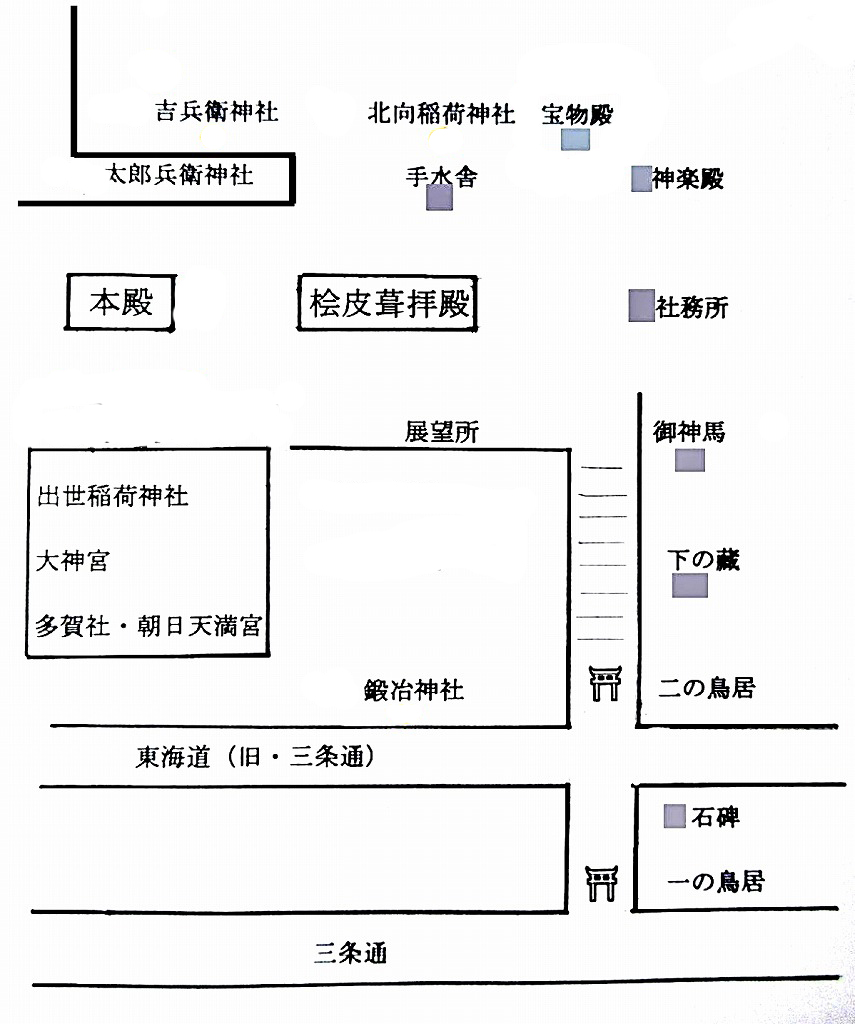

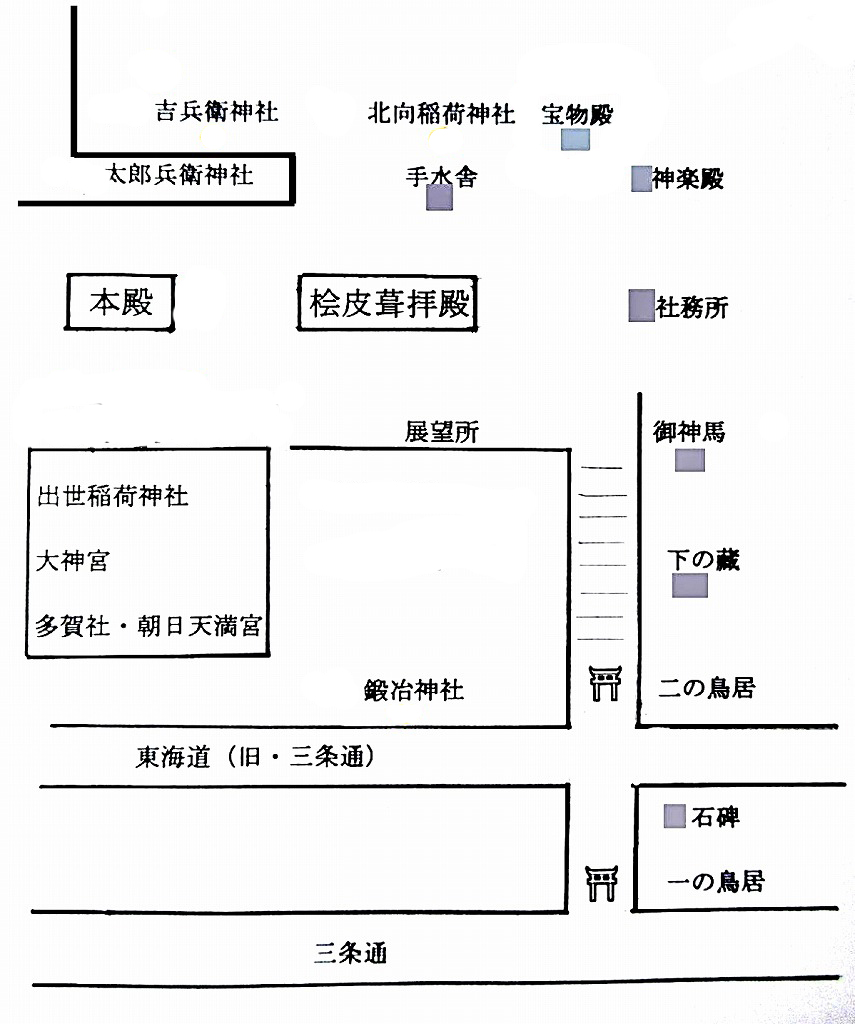

粟田神社の境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

第二の鳥居

第二の鳥居を潜ると階段の急坂となり本殿に向かいます。

急な上り坂

60-70mの階段を登り切ったところが粟田神社です。

御本殿と桧皮葺拝殿

拝殿は近年お屋根替え、美しい姿がよみがえりました。

手水舎(てみずしゃ)

今年の干支の龍、龍神様の口からあふれる水。

御神馬(ごしんめ)

この御神馬は、神の使いとされる存在です。

栗田祭当屋のお供え物

「紅白饅頭」「栗」「柿」を高く積み上げて供えます。これは粟田祭特有の再現です。

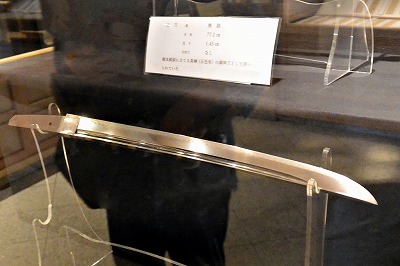

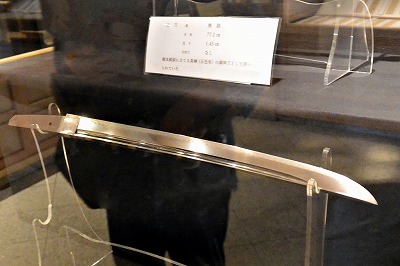

宝物殿の刀

宝物殿には、見事な刀が展示されています。(無料)

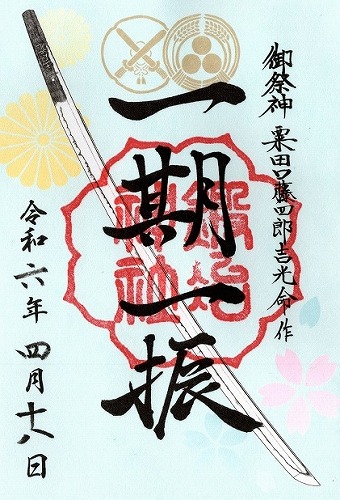

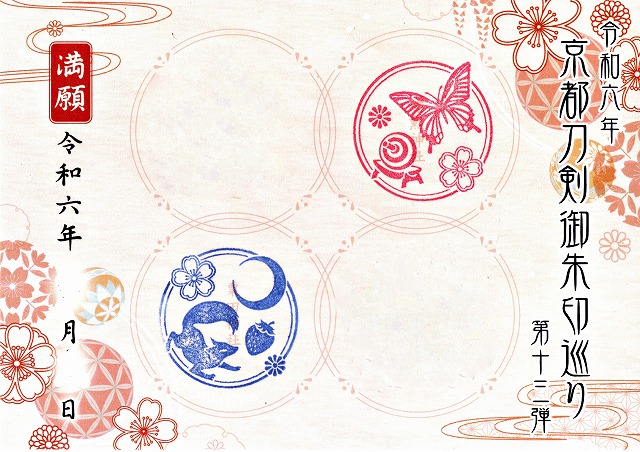

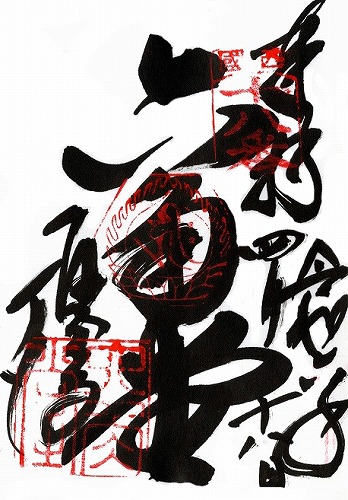

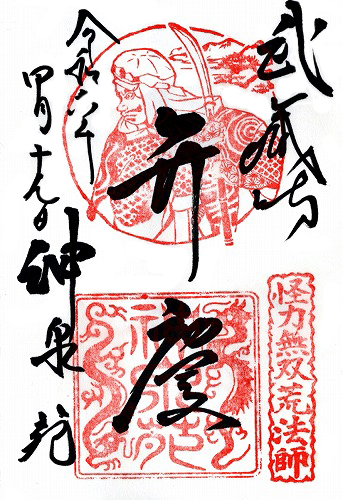

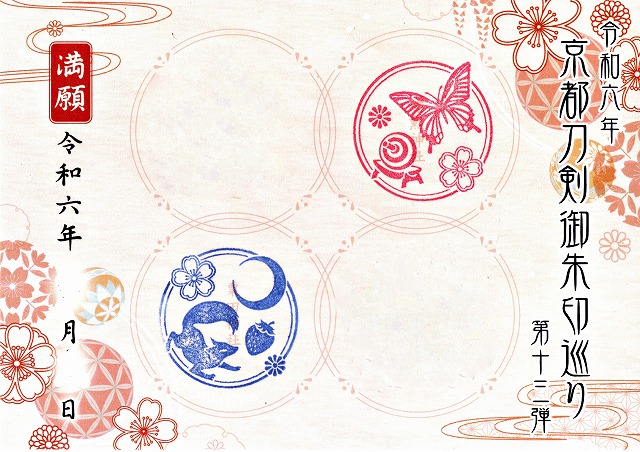

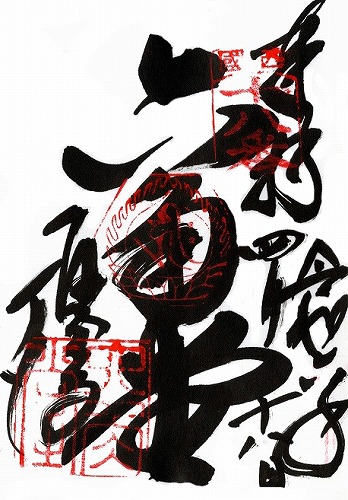

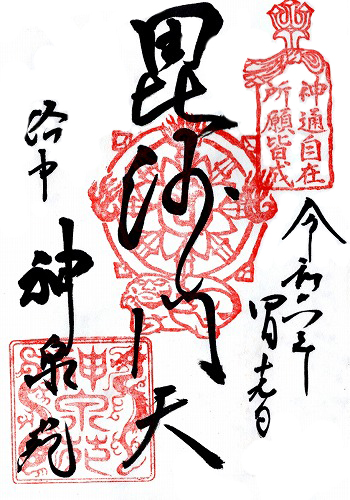

粟田神社の刀剣御朱印

京都刀剣御朱印巡りの色紙(台紙)にスタンプを押してもらいました。

(左下)

11:50

粟田神社 ➡ 東山駅 ➡ 三条京阪駅 ➡ 三条駅 ➡ 七条駅 ➡ 豊国神社

豊国神社

| 平安時代の貞觀18年(876年)春、清和天皇により五畿七道の諸神へ国家と民の安全祈願が命じられました。その際、勅使として出羽守・藤原興世が感神院祇園社(現・八坂神社)で七日七夜の祈願を行い、満願の夜、老翁が夢に現れて「帝都の東北に我を祀れば国家と民は安全なり」と告げました。老翁は大己貴神と名乗り、勅命によりその地に社が建立されました。また、この地は粟田氏の氏神として祀られたとも伝えられます。御神徳は厄除け・病除け、旅立ち守護として崇敬されています。 |

解説文の一部は京都十六社 朱印めぐりホームページより引用しています。

神社を囲む巨大な石垣

大仏殿石垣と名付けられています。

|

太公像

独特な衣装や威厳ある表情が強調されています。

|

手水舎

特徴的な彫刻(桐の紋)や装飾(瓢箪)が施されています。

|

龍のオブジェ

干支飾りの運山青昇龍(うんざんせいしょうりゅう)

|

境内の市

8の付く日は骨董・古布の日です。

|

御朱印を頂きました

12:40

豊国神社 ➡ まつ山

お昼ご飯は豊国神社の傍のお蕎麦屋さんへ

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

13:30

まつ山 ➡ 七条駅 ➡墨染駅 ➡ 藤森神社

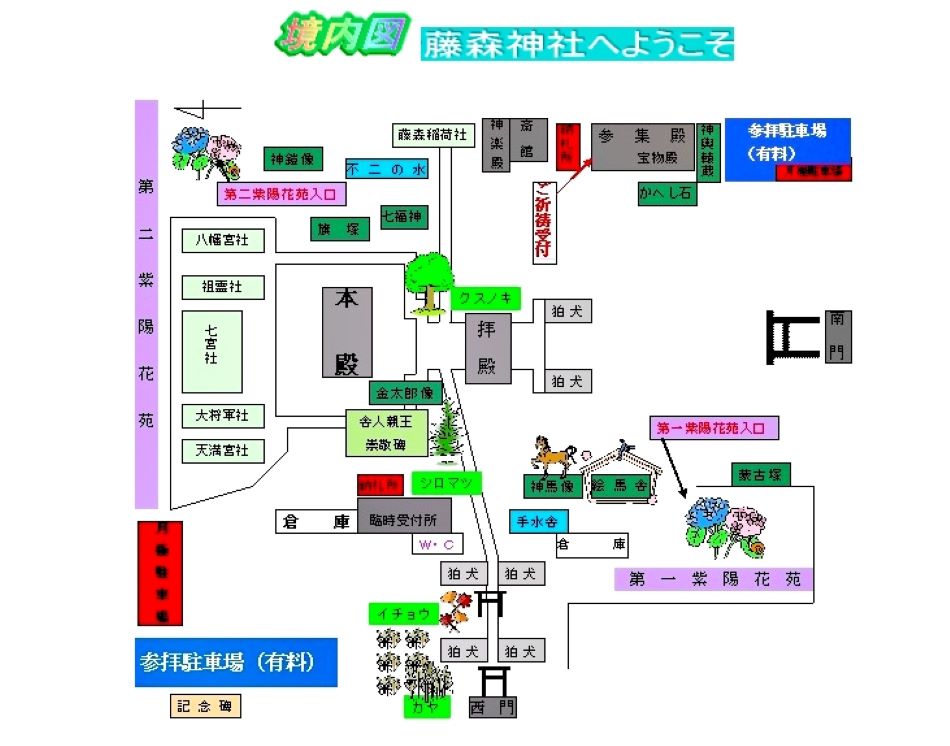

藤森神社

| 藤森神社は古くから深草の産土神として信仰され、主神として素盞嗚命を祀り、神功皇后や日本武尊など十二柱の神々が祀られています。本殿は中御門天皇から賜った宮中内侍所で、京都市指定文化財です。また、背後には応神天皇を祀る八幡宮社と、方除けの神として信仰される大将軍社があり、いずれも重要文化財に指定されています。5月5日の藤森祭では、武者行列や駈馬神事が行われ、勝負運・馬のご利益が期待できるとされています。 |

解説文の一部は公式ホームページより引用しています。

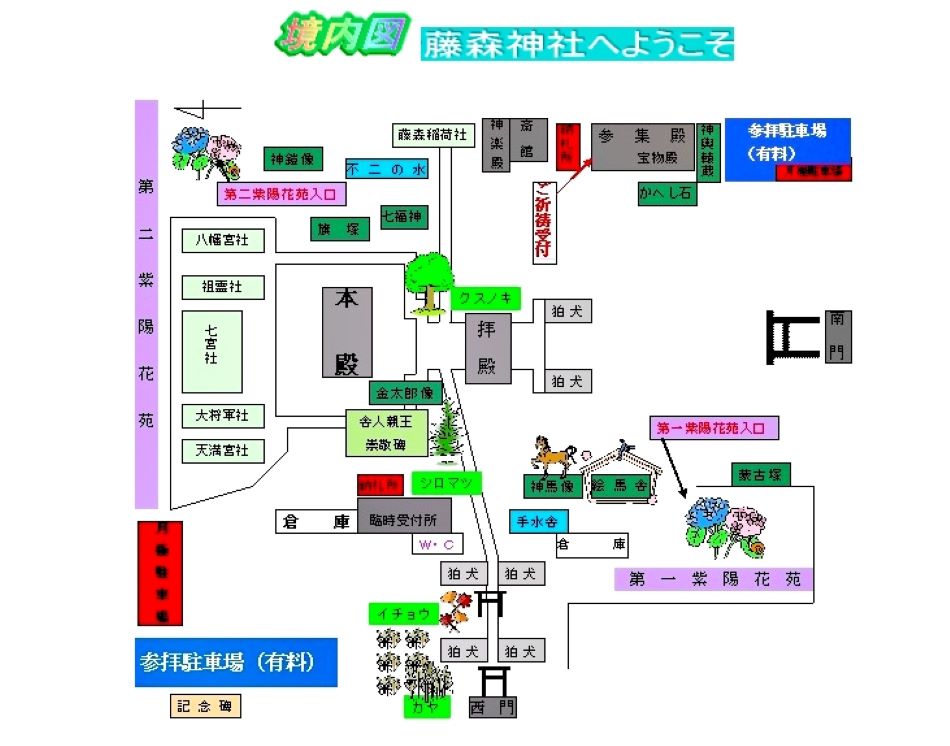

藤森神社の境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

藤森神社 正門(南門)

鳥居にはかつて後水尾天皇の御宸筆の額が掲げられていたが、幕末に新撰組の近藤勇が外したと言われる。

|

藤森神社 拝殿

正徳2(1712)年、中御門天皇より賜ったもので、割拝殿として有名である。

|

藤森神社 絵馬舎(えましゃ)

現在の拝殿完成前の拝殿で、「慶長十八年」銘の白馬・黒馬の絵馬が懸かる。

|

藤森神社 神馬像

戦争中に供出したものを駈馬会が復活したもので馬の社の象徴として建立された。

|

藤森神社 手水舎

本殿南西の手水舎の水鉢台石は、宇治浮島の十三重塔の第九層を石川五右衛門が持参したと伝わる。

|

藤森神社 不二の水(御神水)

「二つとない」という意味で「不二の水」と呼ばれ、遠方からも御神水を汲みに訪れる人が絶えない。

|

藤森神社 神鎧像(かむよろいぞう)

藤森祭に武者行列として参加する、朝渡・皇馬・拂殿の武者を象徴している。

|

藤森神社 七福神

元禄時代の七福神行列を神社創建1800年祭に復活し、奉納された。

|

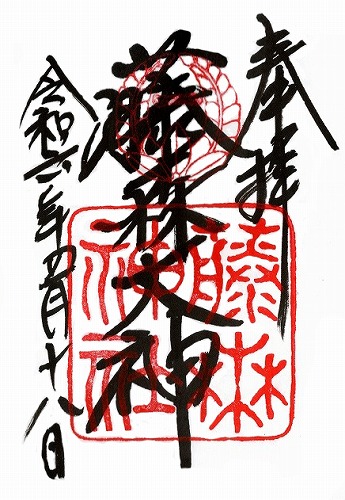

通常の御朱印を頂きました

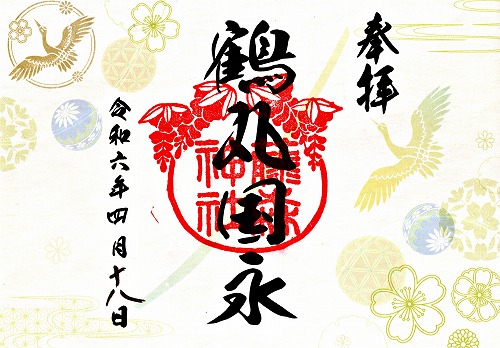

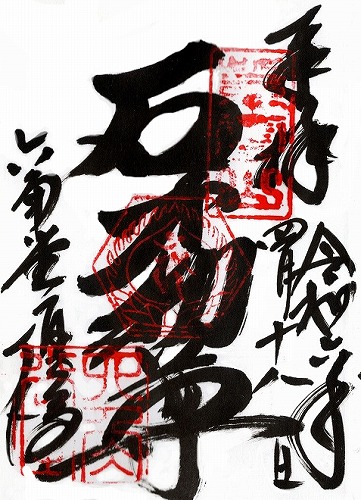

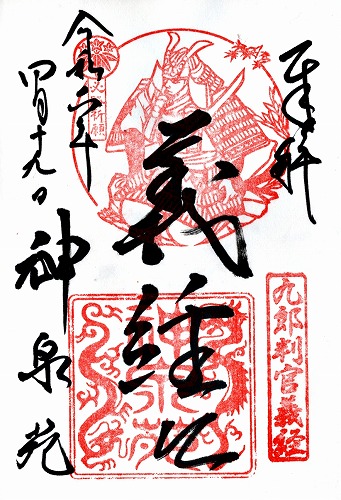

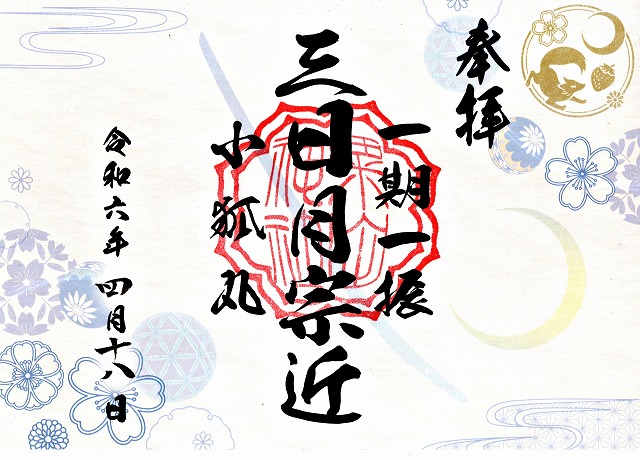

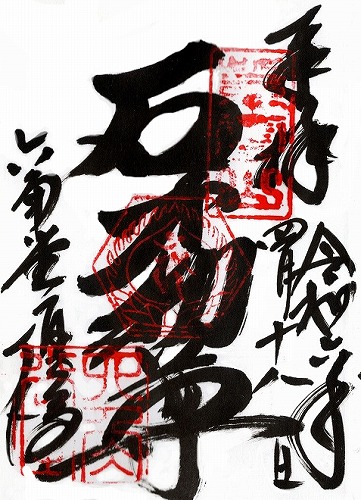

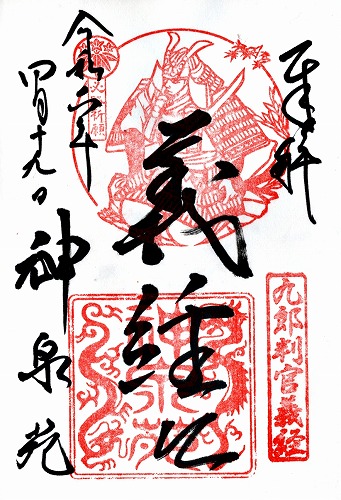

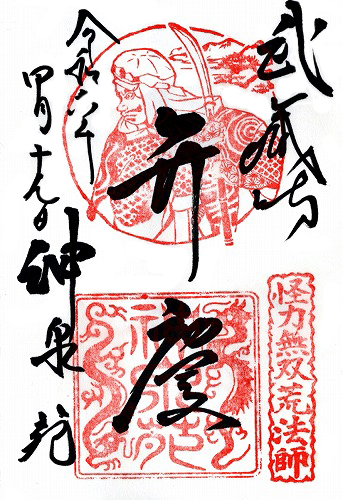

藤森神社の刀剣御朱印

京都刀剣御朱印巡りの色紙(台紙)にスタンプを押してもらいました。

(右下)

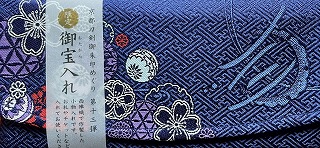

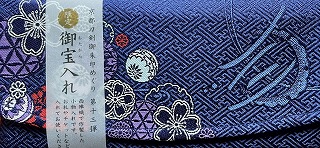

【京都刀剣御朱印めぐり】第13弾

令和6年3月20日(水祝)から9月8日(日) まで、粟田、豊国、藤森、建勲の4社をめぐる「京都刀剣御朱印めぐり」第13弾を実施します。

今回は4社を全て巡拝された方に特製の御宝入れを授与いたします。

㊗ ㊗ 四神社全て参拝 ㊗ ㊗

|

15:25

藤森神社 ➡墨染駅 ➡三条京阪駅 ➡ 三条駅 ➡ 烏丸御池駅 ➡ 頂法寺

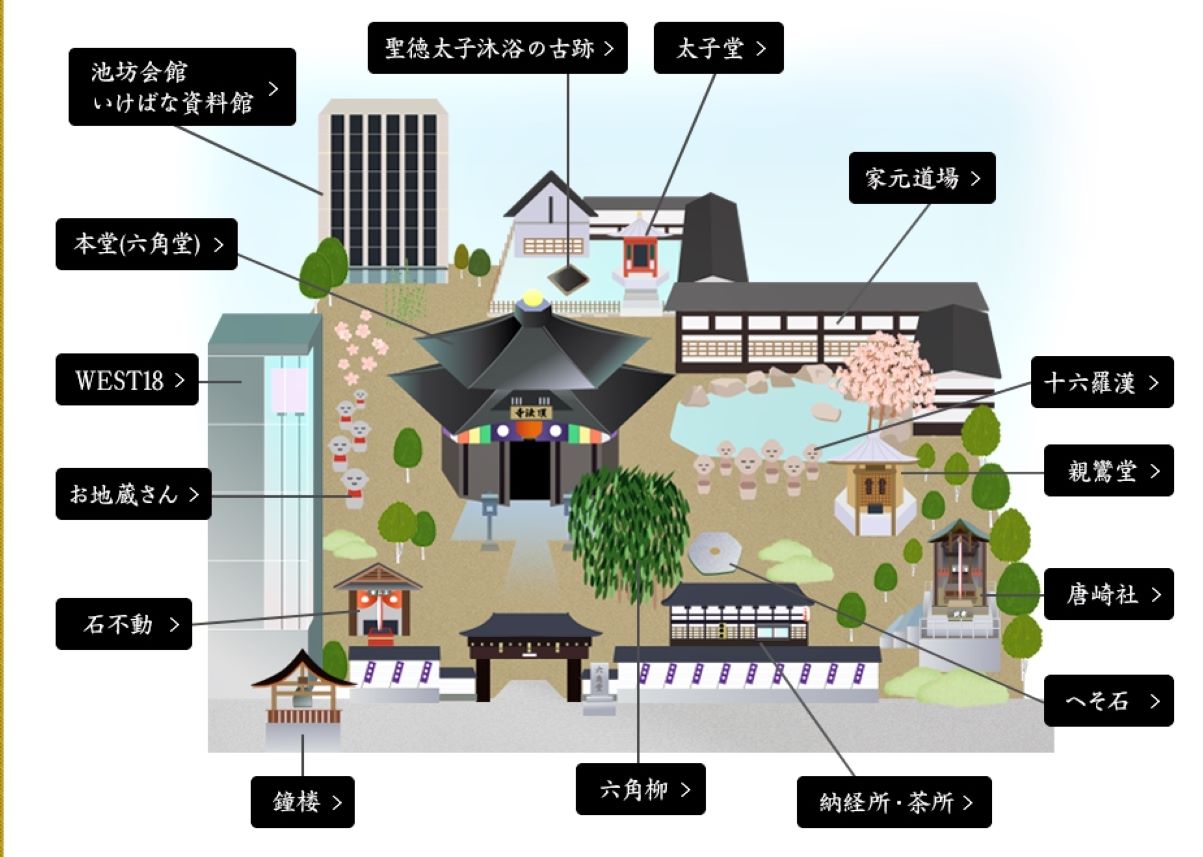

頂法寺(六角堂)

| 境内北東の池に浮かぶ建物「太子堂」(別名:開山堂)は、六角堂を創建した聖徳太子を祀る堂です。平安時代以降、六角堂を拠点に京都で太子信仰が広まりました。堂内には「南無仏」と合掌する二歳像、父・用明天皇の病気平癒を祈る十六歳像、物部守屋との戦いを表した騎馬像が安置されています。 |

解説文の一部は公式ホームページより引用しています。

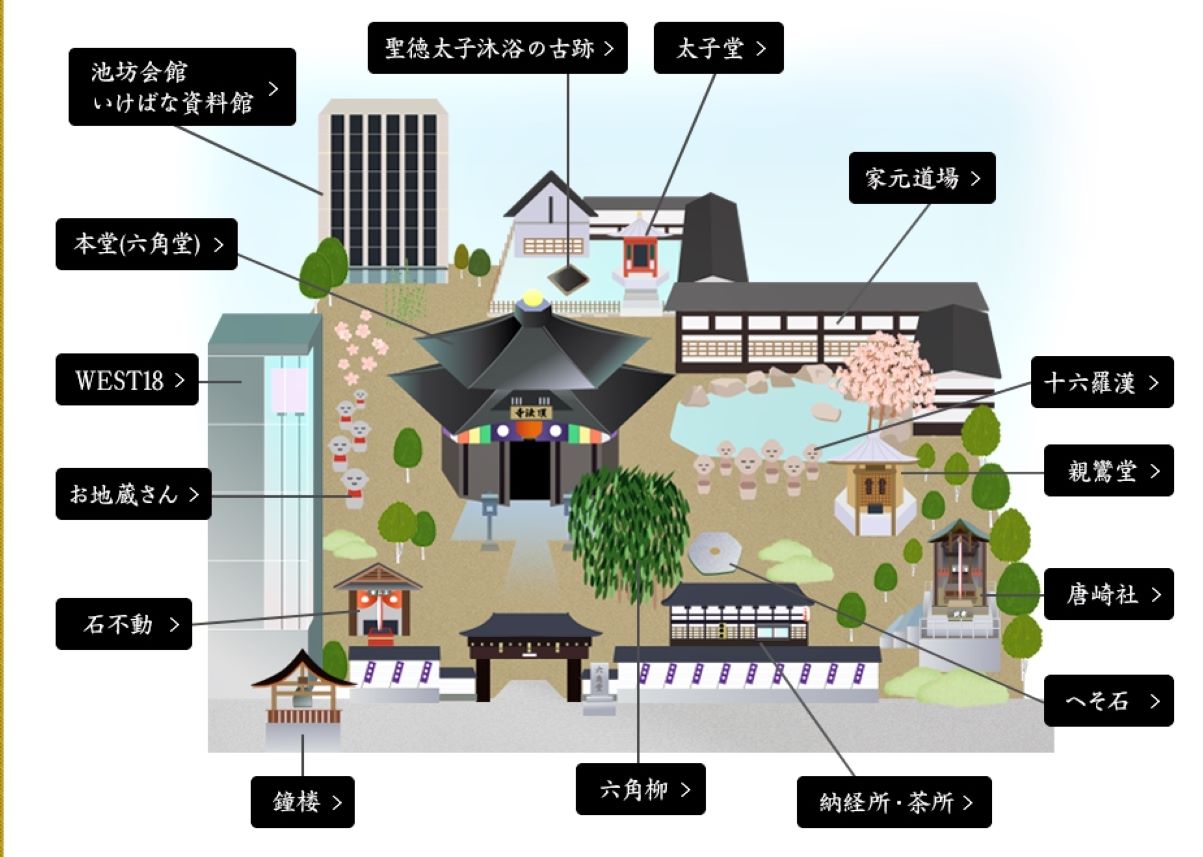

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

頂法寺(六角堂)の山門

本尊は如意輪観音で六角堂と呼ばれ、京都の中心「へそ石」が本堂前にある。

|

十六羅漢

六角堂の十六羅漢は「和顔愛語」を実践し、優しい表情で穏やかな語らいを教えとしています。

|

お地蔵さん

願いを手のひらにやさしく包み込んで祈る「合掌地蔵」があります。

|

手水舎

胴体は蛇のように長く、しなやかに波打たせるようなラインで創られた龍の吐水口(とすいこう)。

|

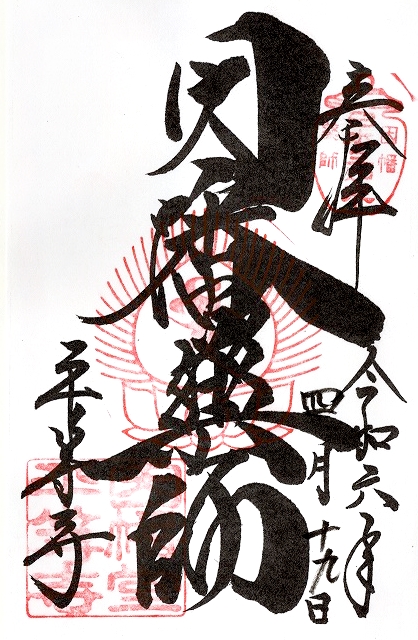

御朱印を頂きました

16:00

頂法寺(六角堂) ➡ 東横INN京都四条烏丸

大丸京都店と 錦市場で買い物をしてから

ホテルに帰ります。

Good Nigth

Good Nigth

千年の都・京都を巡る旅。

まずは平安時代の象徴・平安神宮へ。朱塗りの大鳥居をくぐり、壮麗な社殿に往時の華やぎを感じます。続いて、真言密教の中心として信仰を集める醍醐寺へ。歴史ある伽藍と静寂に包まれた境内を歩き、心を鎮めます。さらに京の東の玄関口・山科へ。本圀寺と永興寺を訪れ、静寂の中に佇む古刹の風情を堪能。旅の締めくくりは、癌封じの薬師如来で知られる因幡堂。祈りを捧げ、京都の深い信仰と歴史を感じるひとときを過ごしました。 |

06:30

ビュッフェスタイルの朝食

朝食後、ホテルをチェックアウトしフロントに

荷物を預け観光に出かけます。

07:50

ホテルチェックアウト後 荷物預け

四条高倉バス停 ➡ 平安神宮前バス停 ➡ 平安神宮

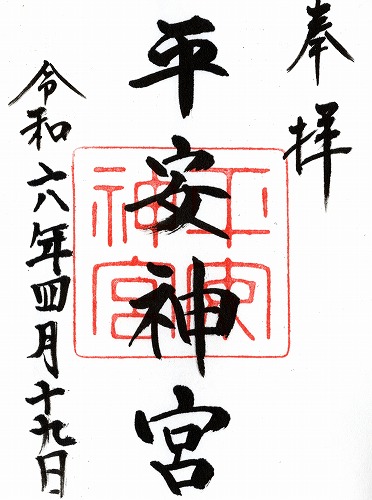

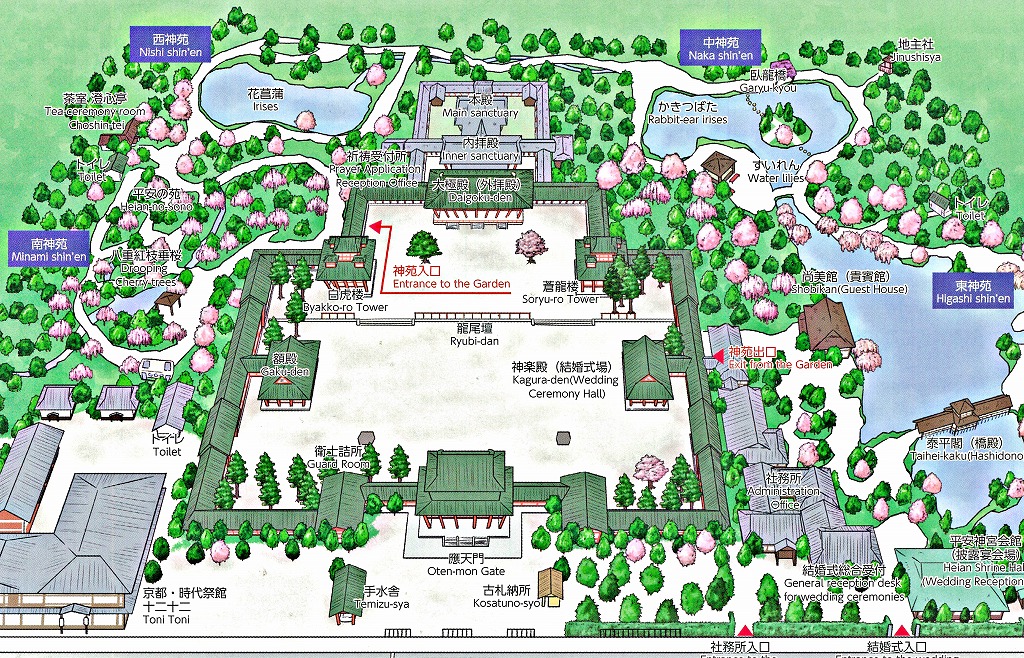

平安神宮

| 平安神宮は、京都の岡崎エリアにある神社で、1895年に京都創建1100年を記念して創建されました。平安京の正庁「朝堂院」を再現した大鳥居や朱塗りの壮大な建築群が特徴で、平安時代の都を象徴しています。祭神として平安京遷都を行った桓武天皇と、京都復興に尽力した孝明天皇を祀っています。また、広大な神苑(庭園)は四季折々の花が楽しめ、特に春の桜や秋の紅葉が有名です。毎年10月に行われる「時代祭」は、京都三大祭の一つとして多くの観光客を魅了しています。 |

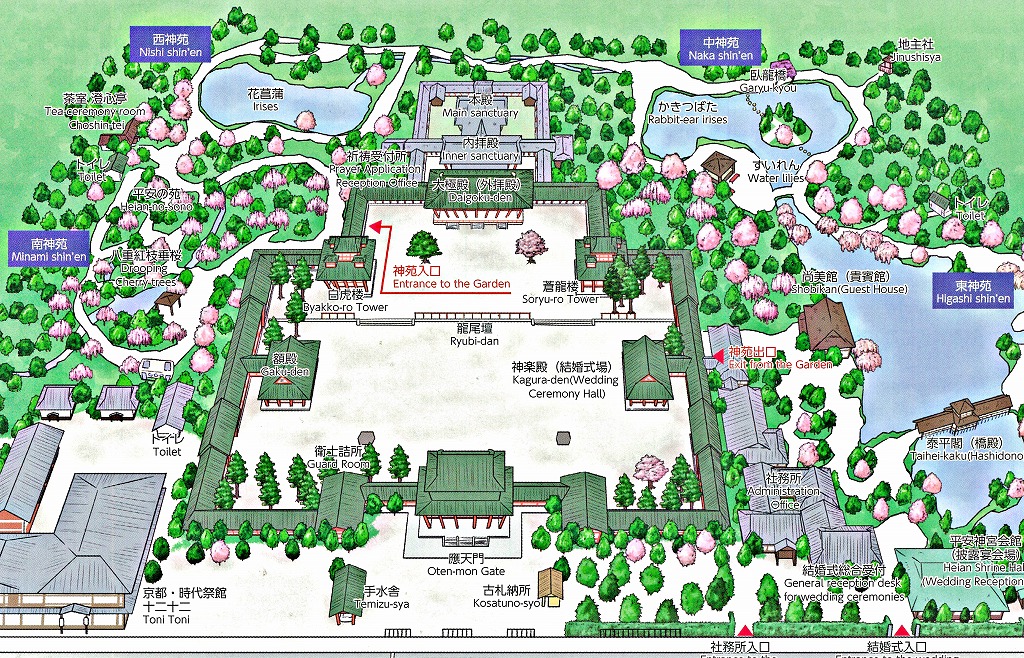

平安神宮 境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

大鳥居

平安神宮の象徴である高さ24mの朱の大鳥居は、京都の人気フォトスポットです。

応天門(おうてんもん)

応天門は、朝堂院の正門を模した二層瓦屋根の楼門で、平安神宮の表門です。

大極殿

応天門を抜けると大極殿があり、平安期の役所を再現した重要文化財です。

龍尾檀

龍尾壇は大極殿の南庭にあり、朱塗りの勾欄で囲まれた高壇です。

青龍と白虎

平安神宮では、四神(青龍・白虎・朱雀・玄武)にちなんだ神様が祀られており、青龍(せいりゅう)と白虎(びゃっこ)はそのうちの二つに当たります。

・青龍:東を守護する霊獣とされ、生命力や成長を象徴します。

・白虎:西を守護し、武勇や正義の象徴とされています。

青龍と白虎の信仰は、陰陽道や古代中国の思想にも基づいており、京都における平安神宮の役割として、街の繁栄や平安を祈る重要な存在となっています。 |

白虎楼と蒼龍楼

| 蒼龍楼(そうりゅうろう)は大極殿の東に、白虎楼(びゃっころう)は西に位置する対称の建築です。平安京の四方を守るとされる四神(北の玄武、東の蒼龍、南の朱雀、西の白虎)にちなみ、東西の楼にはそれぞれ蒼龍と白虎の名が冠されています。 |

蒼龍楼

青龍を象徴し、

春の象徴としても知られ、

成長や生命の力を表現して

います。

|

白虎楼

白虎を象徴し、

秋を象徴として知られ、

力強さや勇気を表します。

|

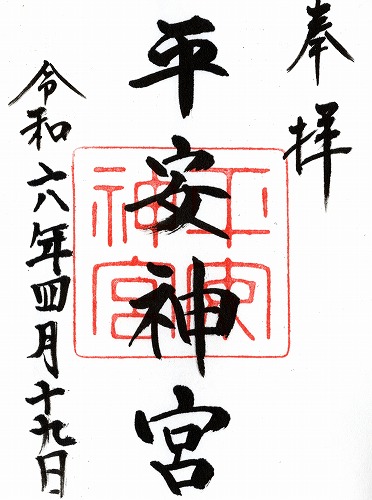

御朱印を頂きました

09:10

平安神宮 ➡ 東山駅 ➡ 小野駅バス停 ➡ 醍醐寺前バス停 ➡ 醍醐寺

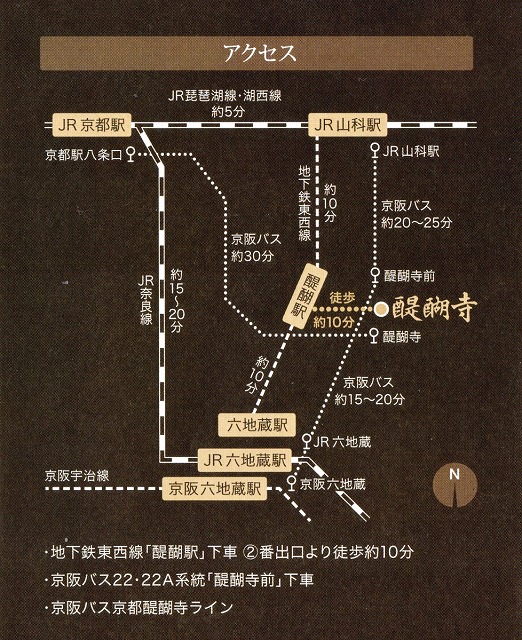

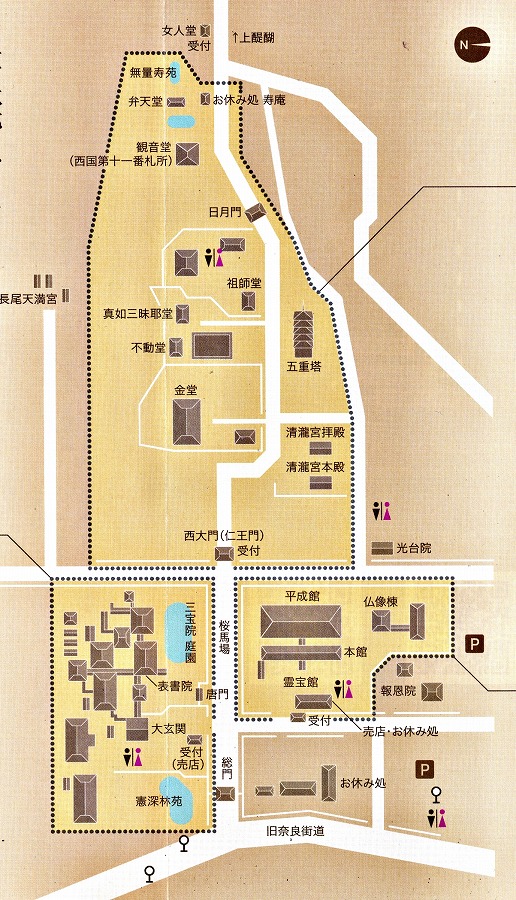

醍醐寺

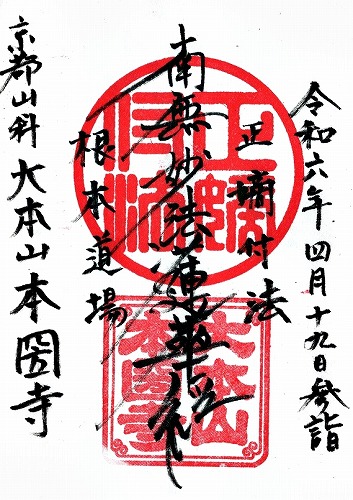

| 真言宗醍醐派の総本山・醍醐寺は、貞観16年(874年)に理源大師・聖宝が開創しました。聖宝が山岳信仰の霊山・笠取山(醍醐山)で地主神・横尾明神から湧き水「醍醐水」の地を譲り受け、准胝・如意輪の両観音を祀ったことが始まりです。以降、醍醐・朱雀・村上天皇の帰依を受けて堂宇が建設され、広大な伽藍が整備されました。皇室や貴族、武士の支援を受け、真言密教の中心的寺院として信仰を集めています。平成6年(1994年)には「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されました。 |

醍醐寺のパンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

(堂内は撮影禁止です)

醍醐寺の入場券

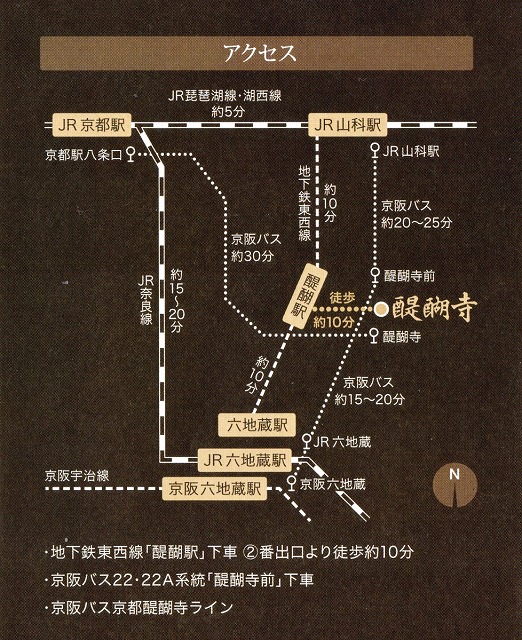

アクセス図

画像にマウスを合わせると拡大されます

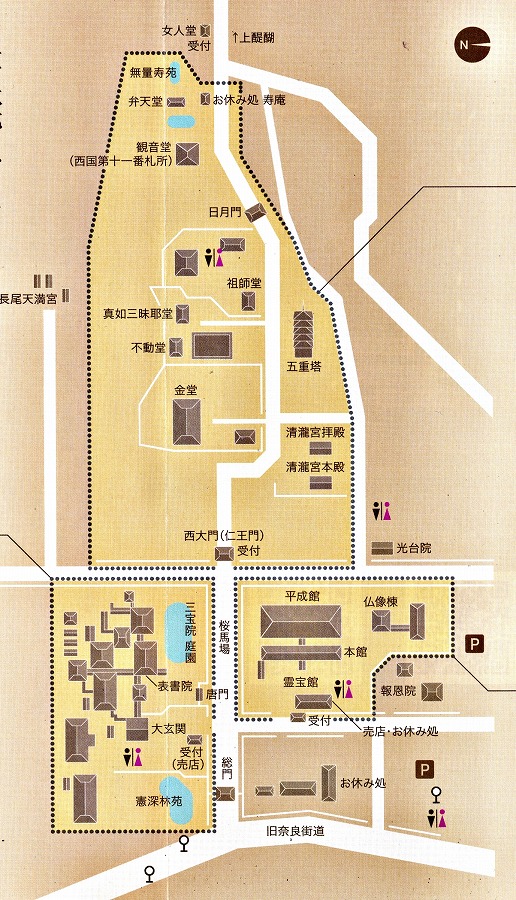

下醍醐 境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

地下鉄東西線小野駅バス停

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

唐門(国宝)

三宝院の勅使門「唐門」は、桃山時代の意匠を今に伝え、平成22年に壮麗に修復されました。

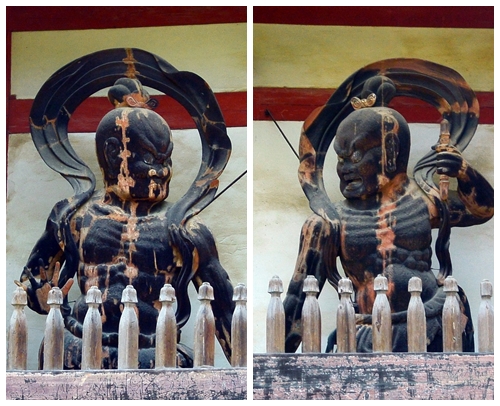

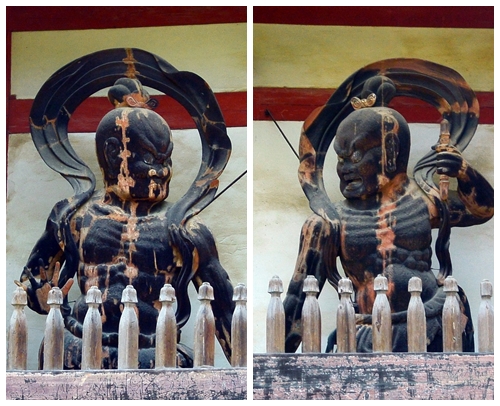

西大門(仁王門)の金剛力士像

豊臣秀頼が慶長10年(1605)に再建した金堂に、平安後期の仁王像(重文)が安置されて

います。(左:吽形)(右:阿形)

五重塔

朱雀天皇が着工し村上天皇の天暦5年(951)に完成した五重塔は、高さ約38メートルで、京都最古の木造建築です。

|

10:10

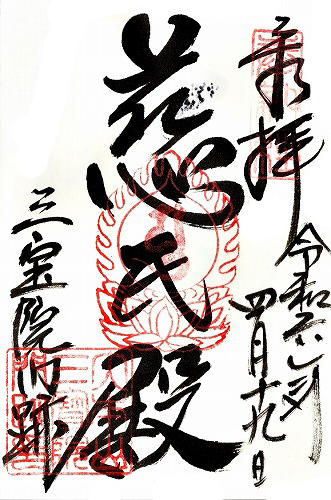

三宝院庭園

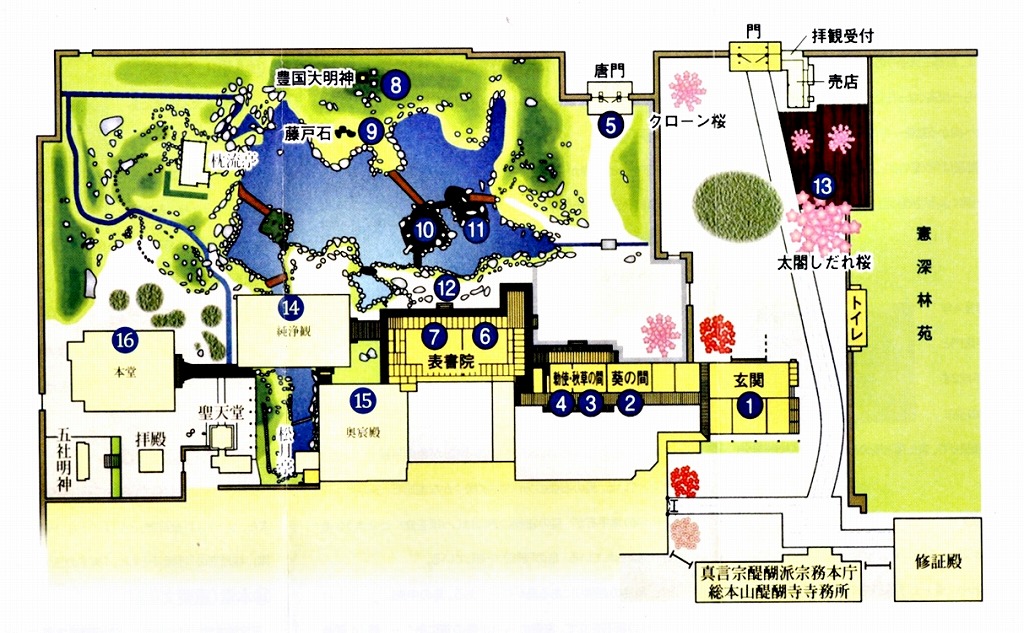

| 三宝院は永久3年(1115)に醍醐寺第14世座主・勝覚僧正が創建し、醍醐寺の本坊的な存在として歴代座主が居住してきました。現在の建物は多くが重要文化財に指定され、表書院は桃山時代の寝殿造りを伝える国宝です。また、三宝院庭園は国の特別史跡・特別名勝で、慶長3年(1598)に豊臣秀吉が「醍醐の花見」に際し自ら設計したもので、桃山時代の華やかな雰囲気を今に伝えています。 |

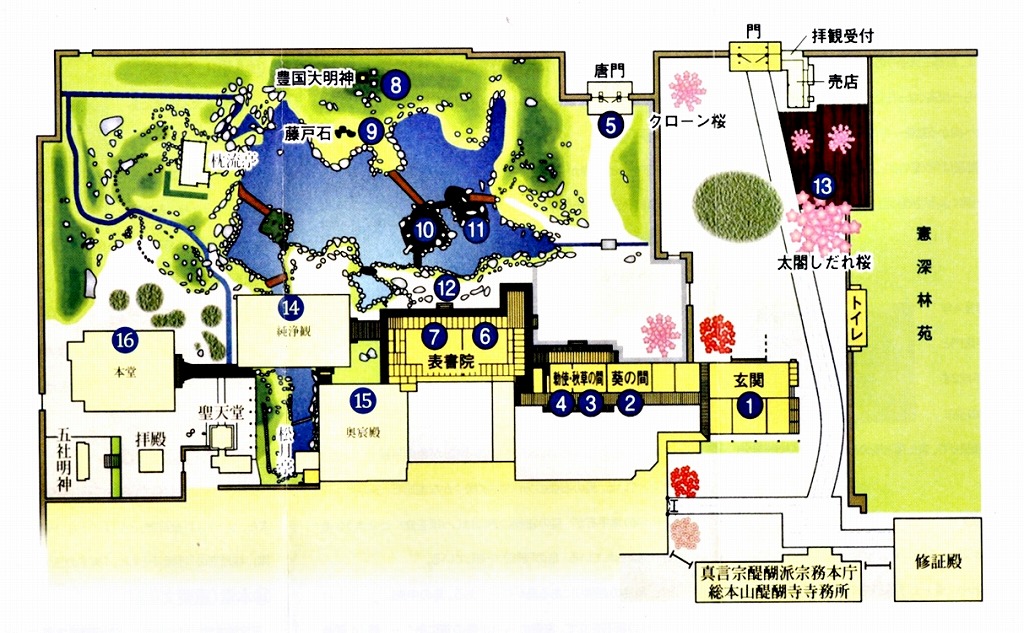

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

三宝院庭園

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

亀島と鶴島

純浄観の襖絵

純浄観(じゅんじょうかん)《通常非公開》:

太閤秀吉が槍山で花見をしたときの建物を移築したものといわれています。襖絵の桜・紅葉は、平成に入って浜田泰介画伯が描いたものです。

襖絵「桜」・「孔雀と蘇鉄」・「紅葉」 等々 |

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

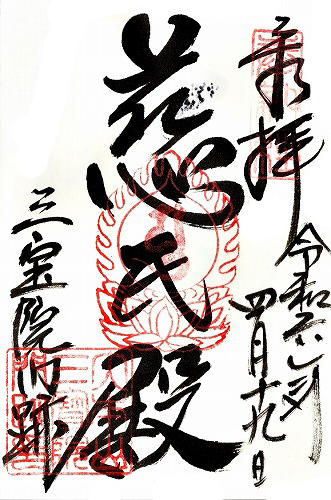

御朱印を頂きました

10:50

醍醐寺前バス停 ➡ 地下鉄醍醐駅

醍醐コミュニティバス

当初は醍醐寺前バス停から小野駅バス停まで、路線バス(山科六地蔵線22A)で移動する予定でした。しかし、運よく醍醐コミュニティバス(4号線)が来たため、数分で地下鉄醍醐駅まで移動できました。

料金は210円で、どなたでも利用可能です。 |

公式ホームページ

醍醐コミュニティバス4号線 時刻表

画像にマウスを合わせると拡大されます

11:30

醍醐寺前バス停 ➡ 地下鉄醍醐駅

(コミュニティバス4号)

地下鉄醍醐駅のパセオ・ダイゴロー3F

杵屋で「うどん定食」

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

13:20

醍醐駅 ➡ 御陵駅 ➡ 本圀寺

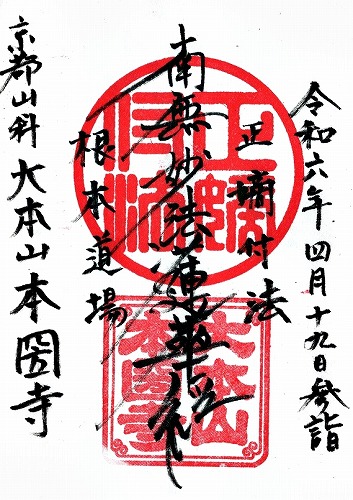

本圀寺

| 山科疏水にかかる朱塗りの正嫡橋を渡ると、自然豊かな山寺が現れます。日蓮聖人が鎌倉で創建した後、幾度も再建され、昭和44年(1969年)に山科へ移転。山の斜面に立つ寺からは、山肌や清らかな湧水を望むことができます。一時期、境内が金箔で装飾された名残で、境内には金色に輝く部分もあります。また、加藤清正が寄進した赤門(開運門)をくぐると、勝負運や出世運のご利益があるとされています。 |

解説文の一部はホームページより引用しています。

本圀寺 アクセス図

画像にマウスを合わせると拡大されます

山科疏水

あお紅葉が美しい山科疏水に沿って歩きます。

|

山科疏架かる正嫡橋

朱塗りの正嫡橋を渡ります。

|

赤門と鐘楼堂

正嫡橋を渡ると赤門が見えてきます。

|

赤門出陣関

加藤清正が寄進した「開運門」とも呼ばれる門。

|

本師堂(釈迦堂)

六条の地から移築され釈迦如来像を祀るお堂。

|

日蓮上人の像

日蓮宗の開祖『日蓮』の巨大な立像です。

|

九頭龍銭洗弁財天

~金運・財運の神通力~

金色の龍が、金運を呼び込みそうな雰囲気があります。

銭貨を水で清めると、金運が上がるとされています。

|

人形塚

清正公火焚祭では、人形の供養を行います。

|

七福神の石像

妙法開會七福神の彫刻が施された基壇です。

|

健脚・健康わらじ

金剛力士像にあやかり草鞋を奉納し健康祈願。

|

証大菩提鐘楼堂

本圀寺の証大菩提鐘楼堂は、日蓮宗の信仰を象徴する鐘楼で、荘厳な鐘の音が境内に響き渡ります。

|

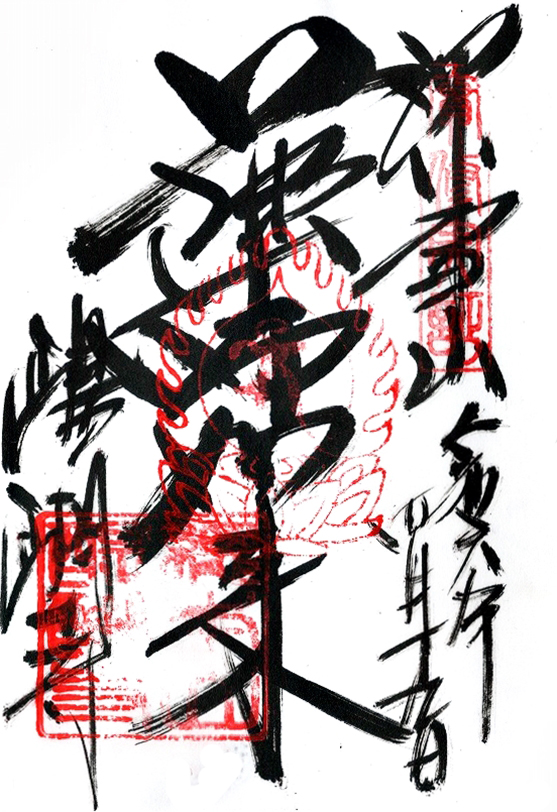

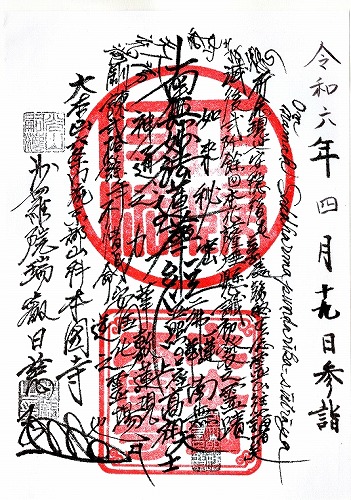

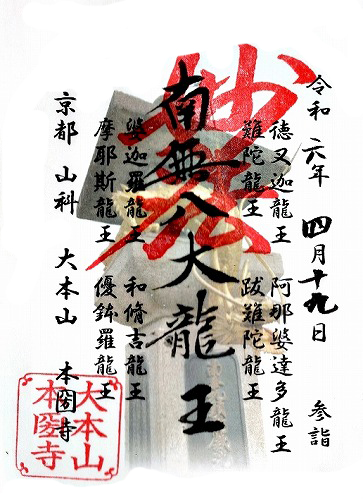

御朱印を頂きました

14:10

本圀寺 ➡ 永興寺

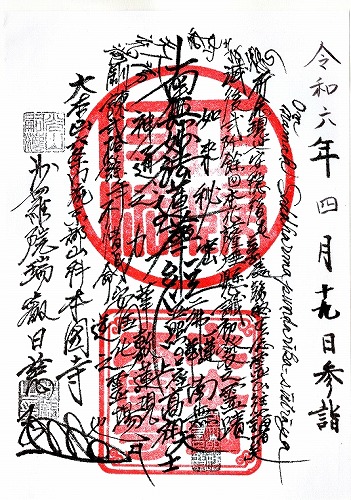

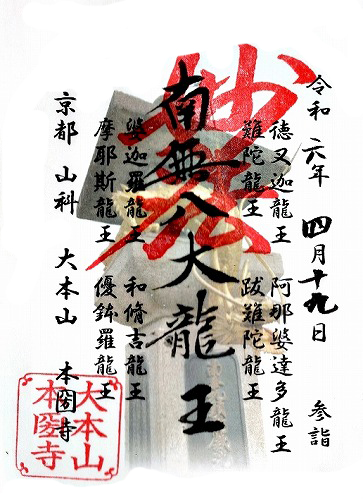

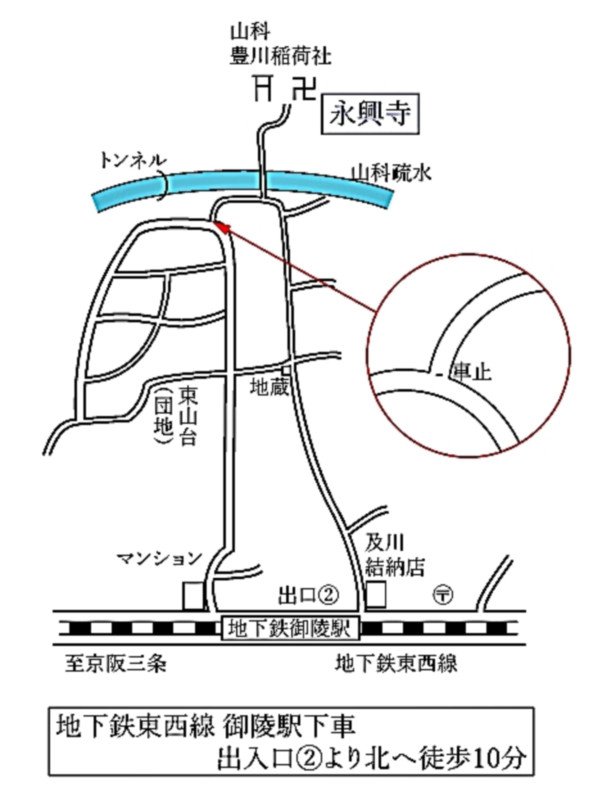

永興寺(ようこうじ)

永興庵(ようこうじ)は日本曹洞宗の開祖・道元禅師ゆかりの寺院です。建長6年(1254年)、道元禅師の荼毘地に弟子の詮慧和尚が建立し、後に破却されました。寛延元年(1748年)に粟田口で再建、明治38年(1905年)には鹿ヶ谷に再建されました。平成8年(1996年)には本堂再建とともに山科豊川稲荷社と大黒天を祀り、寺宝には日本一の木魚や道元禅師御一代絵巻、天井龍図があります。

★本堂は一般開放していません。

|

解説文の一部は公式ホームページより引用しています。

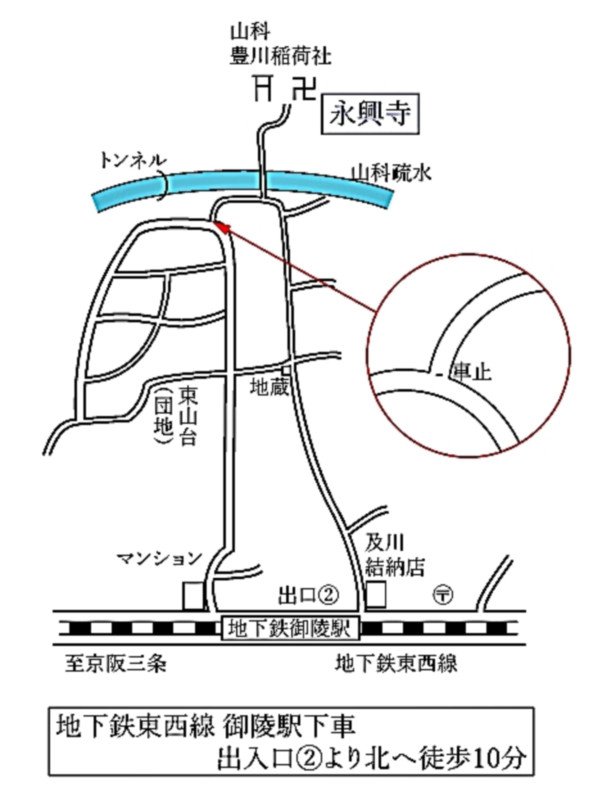

永興寺 アクセス図

画像にマウスを合わせると拡大されます

山門

ここは、世俗と仏道の世界の境(結界)

龍のオブジェ

庭に配された石龍は、その躍動感あるデザインと緻密な彫刻によって、まるで生きているかのような迫力を放っています。

龍の手水舎

手や口を清める手水舎の吐水口も龍です。龍神は水を司る神として崇められています。

山科豊川稲荷社

愛知県豊川稲荷社の分霊で豊川叱枳尼真天をおまつりしています。

15:00

永興寺 ➡ 御陵駅 ➡ 二条城前駅 ➡ 神泉苑

神泉苑

| 神泉苑は延暦13年(794)、桓武天皇により禁苑として造営され、平安京の南東に位置しました。南北4町、東西2町にわたる苑池には、大池や小川、森林を配した広大な庭園が造られ、北部には乾臨閣を中心に右閣、左閣、釣台、滝殿などが併設された宮殿が営まれていました。発掘調査で北岸に約4mの板材が見つかり、船着き場の足場と考えられています。当時、苑池には貴族の遊宴用の舟も着岸していました。 |

解説文の一部は公式ホームページより引用しています。

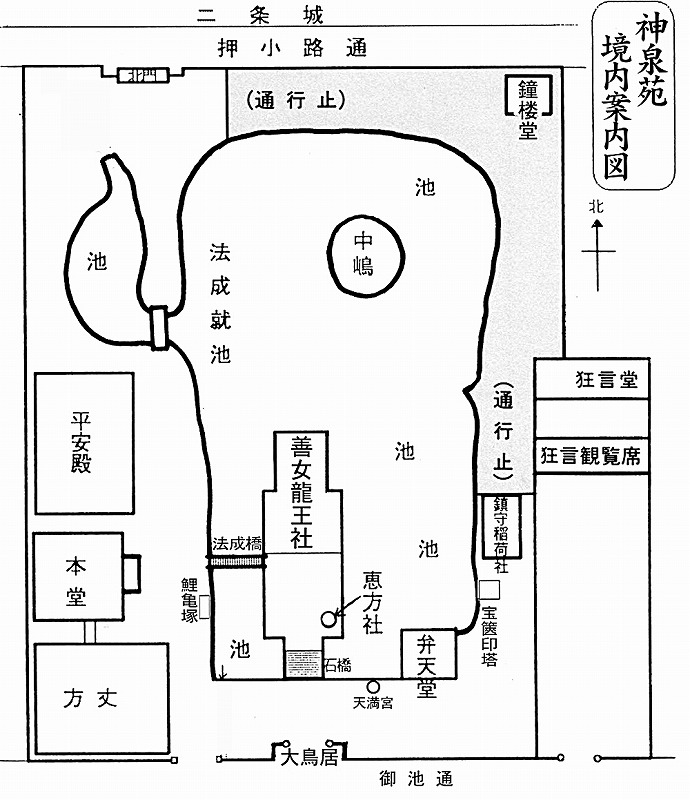

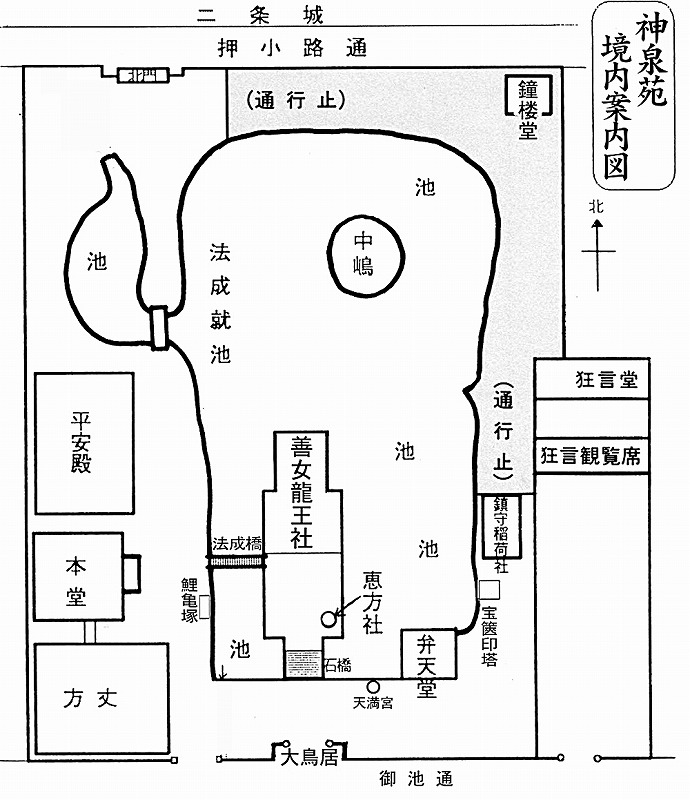

神泉苑 境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

本堂(利生殿)

神泉苑の本堂「利生殿」は1847年に東寺の大元師堂を移築したものです。

|

法成就池(ほうじょうじゅいけ)

法成就池は御池通(おいけどおり)の由来であり、神泉苑の池は枯れたことのない不思議な池です。

|

法成橋(ほうじょうばし)

法成橋を渡り善女龍王に願いを込めると、願いが叶うと言い伝えられています。

|

善女龍王社(ぜんにょりゅうおうしゃ)

神泉苑の善女龍王は、弘法大師空海がインドから招いた雨を降らす神です。

|

弁天堂(弁財天)

弁財天は法成就池のほとりに祀られ、増運弁財天と宇賀弁財天があり、御開帳が話題となりました。

|

矢劔大明神(やつるぎだいみょうじん)

法成就池東側に鎮守稲荷社「矢劔大明神」があり、手に持った矢と剣で参詣の人々を守護される神様と言われています。

|

鯉塚・亀塚

法成就池の西にある鯉塚と亀塚は、生き物への感謝と供養のために建立されました。

|

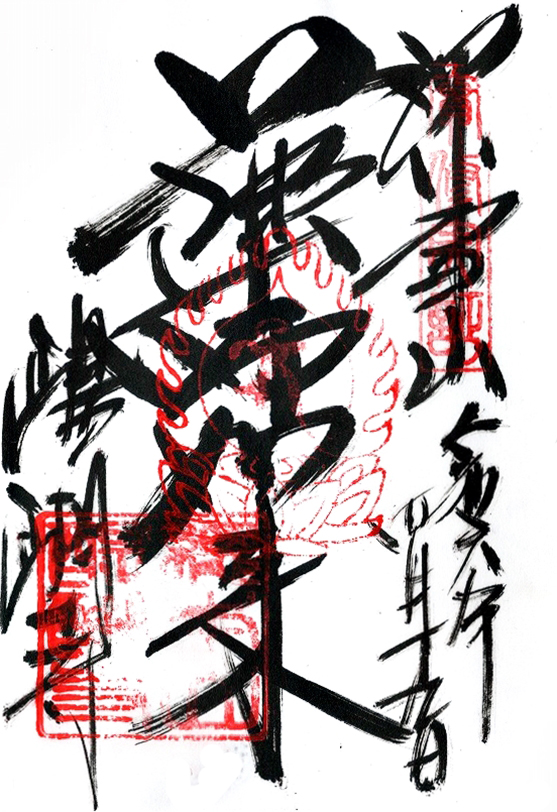

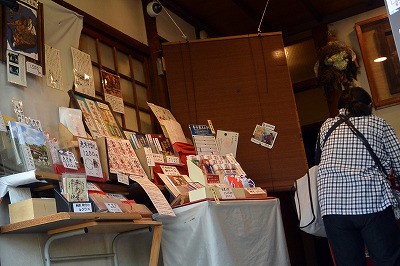

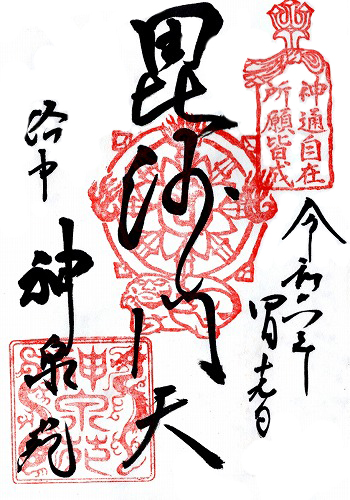

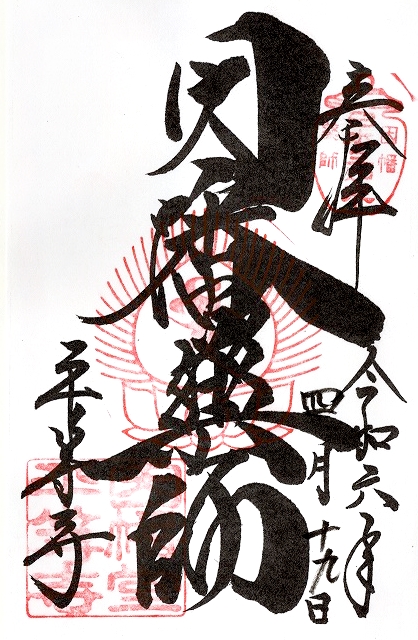

神泉苑の御朱印

神泉苑の御朱印は30種類以上あり、その中から毎月10種類が直書きで授与されます。

3種類以上お願いする場合は、番号で伝えても大丈夫です。 |

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

御朱印を頂きました

16:05

神泉苑 ➡ 二条城前駅 ➡ 烏丸御池駅 ➡ 地下鉄烏丸御池駅

➡ 地下鉄四条駅 ➡ 因幡堂 (平等寺)

因幡堂 (平等寺)

| 因幡薬師堂は、ご病気の方の最後の拠り所として信仰され、特に癌封じの薬師如来として知られています。不治の病とされた時代に、多くの方がすがったことから「癌封じ」の仏として伝わり、子授けや安産の仏様としても多くの参拝者が訪れます。因幡堂の縁起(重文)によると、997年(長徳3)に橘行平が夢のお告げに従い、海中から薬師如来を引き上げて祭ったのが起源とされ、歴代の天皇も厄年には勅使を派遣し祈祷を受けたといいます。現在の建物は1886年再建で、本尊薬師如来像(重文)は火災を免れ堂内に安置されています。。 |

解説文の一部は公式ホームページより引用しています。

本堂

この日はなぜか東南アジア系の外国人参拝者が多く見られました。

がん封じ

病気平癒、がん封じ、縁結び、子授けなどの信仰があります。

猫のお守り

無病と六匹の猫をかけた『六猫お守り』が人気です。

御朱印を頂きました

この日の観光が終わり、

この日の観光が終わり、

朝預けた荷物をホテル(東横INN京都)

で受け取り、

今夜の宿へ向かいます。

【HOTEL ECCLECIA ホテル エクレシア】

これで京都観光三日目と四日目が終わりました。

これで京都観光三日目と四日目が終わりました。

Good Nigth

Good Nigth

前に戻る 次ページ

ご意見/ご感想/お問い合わせを

お待ちしています。

国内航空券+ホテルの予約なら

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都②

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都② 古都を愛でる 夫婦旅 In 京都②

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都②

Good Nigth

Good Nigth

Good Nigth

Good Nigth