5日目(2024年4月20日)の行程概略

| 時間 |

項目 |

| 6:30 |

ホテルで朝食 出発 |

| 8:20 |

南禅寺 |

| 9:30 |

金地院 |

| 10:00 |

再度 南禅寺 |

| 11:00 |

禅林寺 (永観堂) |

| 13:05 |

昼食 今井食堂 |

| 13:50 |

上賀茂神社 |

| 15:20 |

賀茂御祖神社(下鴨神社) |

| 17:00 |

出町ふたば (夜食用) |

| 18:00 |

コープ二条駅 か ライフ二条駅前店 |

|

6日目(2024年4月21日)の行程概略

| 時間 |

項目 |

| 6:30 |

朝食 |

| 8:20 |

東寺 |

| 11:45 |

城南宮 |

| 12:30 |

昼食 東寺うどん |

| 14:05 |

松尾大社 |

| 15:05 |

宝厳院 |

| 15:30 |

天龍寺 |

| 16:30 |

弘源寺 |

|

出発時の予定であり、事情により変更する場合があります

VAVAが作成した分単位の京都観光の計画書

★ (5日目)は

こちらからどうぞ

★ (6日目)は

こちらからどうぞ

青もみじが輝く初夏の京都。

南禅寺の水路閣では、涼やかな石造りのアーチと鮮やかな緑が織りなす幻想的な風景に心奪われます。秋とは違う静けさの中、新緑が優しく迎えてくれる永観堂をゆったり散策した後は、賀茂川のほとりでお弁当を広げ、せせらぎの音に癒されるひととき。上賀茂神社の特別公開では、本殿に足を踏み入れ、神聖な空気を全身で感じます。旅の締めくくりは、みたらし団子発祥の地・下鴨神社。甘いひと口とともに、京都の風情を心に刻みます。 |

06:30

朝食は毎朝ドアの外に配膳されます。

茶色の紙袋に入っているのは

パンと飲み物と野菜サラダです。700円

パン(クロワッサンとロールパン)ジャム&マーガリン付き

飲み物(インスタントのコーヒー・紅茶・緑茶)

湯沸かしポット有り

08:10

ホテル出発 ➡ 地下鉄二条駅 ➡ 蹴上駅 ➡ 南禅寺

ねじりまんぽ

| ねじりまんぽは、地下鉄東西線「蹴上」駅から徒歩約5分、南禅寺へ向かう途中にあります。蹴上インクラインの下を通る歩行者用トンネルで、螺旋状に積まれたれんがは、上を行き交う台車の重さに耐えるための構造です。「まんぽ」はトンネルを意味する古い言葉で、南北の出入口には北垣国道による扁額「雄観奇想」「陽気発処」が掲げられています。 |

ねじりまんぽ (蹴上トンネル)

|

南禅寺

| 臨済宗南禅寺派の本山で、1291年(正応4)に亀山法皇の離宮を賜り、無関普門(大明国師)が開山しました。室町時代には「五山之上」に列せられましたが、応仁の乱で焼失した伽藍を‘黒衣の宰相’以心崇伝が復興しました。境内には勅使門、三門、法堂、方丈が一直線に並び、その周囲に12の塔頭があります。三門(重文)は藤堂高虎の寄進で、方丈(国宝)は御所や伏見城から移築されたとされ、小方丈には狩野探幽の名作「水呑の虎」が描かれています。庭園「虎の子渡し」は江戸初期の枯山水庭園の代表作として知られています。 |

解説文は南禅寺ホームページから引用しています

南禅寺のほとんどの伽藍は、内部の撮影が禁止されています。

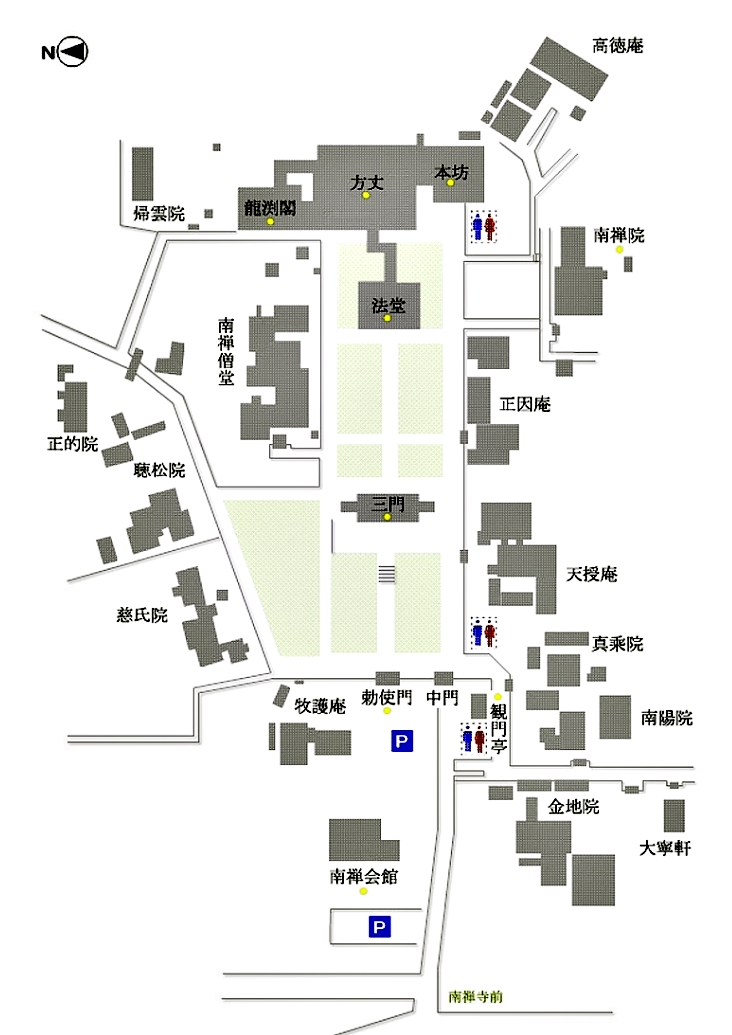

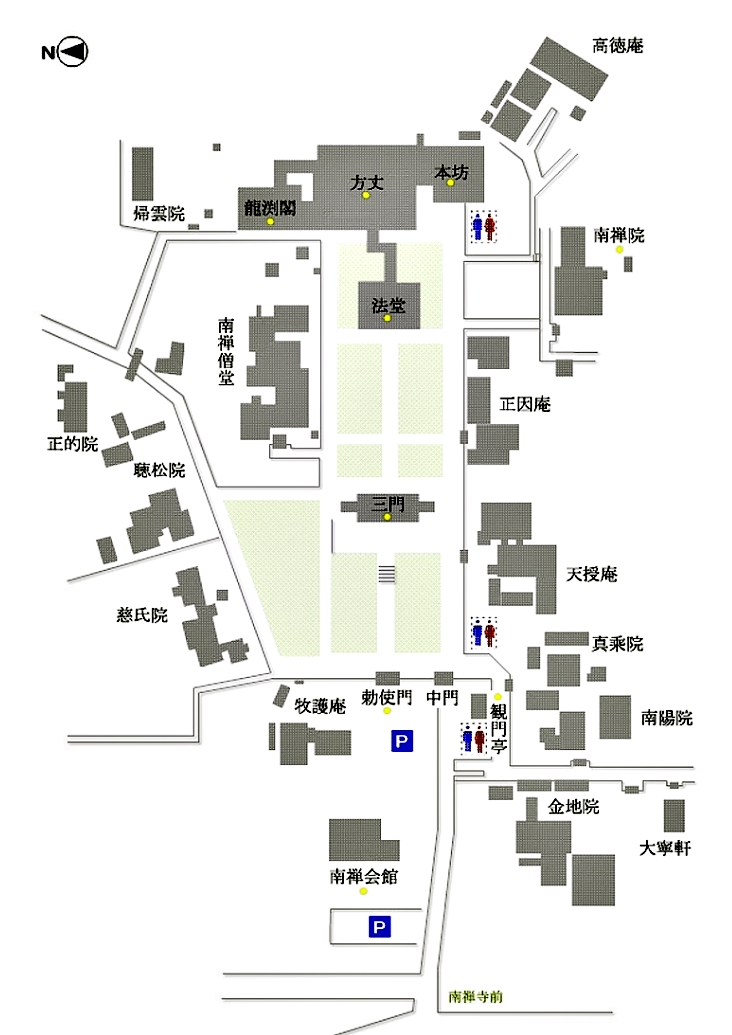

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます。

南禅寺本坊略図

画像にマウスを合わせると拡大されます

南禅寺 中門

中門は伏見城松井邸の門で、勅使門として当寺に寄進された後、幕末まで脇門と呼ばれました。

|

南禅寺 三門

歌舞伎の石川五右衛門の「絶景かな、絶景かな」の台詞も、この三門からの眺めに由来します。

左下の人と比べると、その壮大な姿がうかがわれます。

|

方丈庭園

南禅寺方丈庭園は小堀遠州作と伝わり、枯山水庭園で、俗に「虎の子渡し」とも呼ばれます。

|

小方丈庭園

小方丈庭園は「如心庭」とも呼ばれ、「心」字形の石配置が特徴の枯山水庭園です。

|

六道庭

「如心庭」が心の庭であるのに対し、「六道庭」は六道輪廻を戒めた庭園です。

|

08:30

南禅寺の水路閣(すいろかく)は、京都市左京区に位置する明治時代に建設されたレンガ造りのアーチ型の水路橋です。琵琶湖疏水の一部として設計され、琵琶湖の水を京都に引き込む役割を果たしました。赤レンガとアーチの美しいデザインが特徴で、南禅寺の古風な寺院建築と調和し、異国情緒を漂わせます。現在は観光名所として人気があり、上部の水路に水が流れる様子も見ることができます。

特に写真撮影スポットとしても有名で、四季折々の風景とともに多くの観光客を魅了しています。 |

(クリック又はタップで拡大します)

(クリック又はタップで拡大します)

水路閣

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

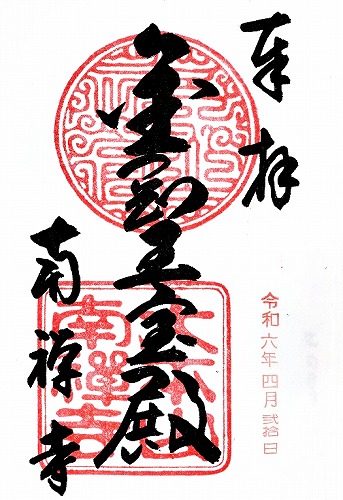

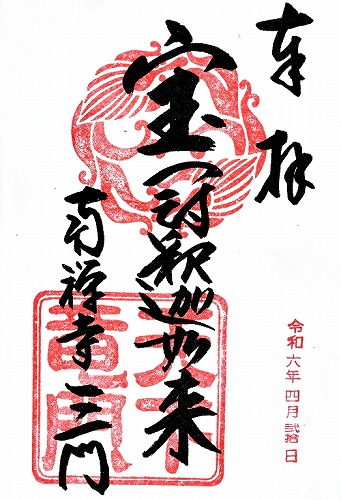

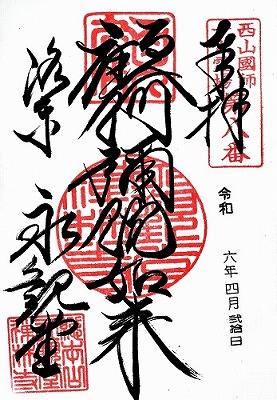

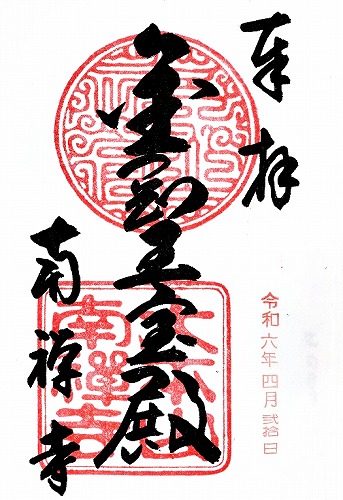

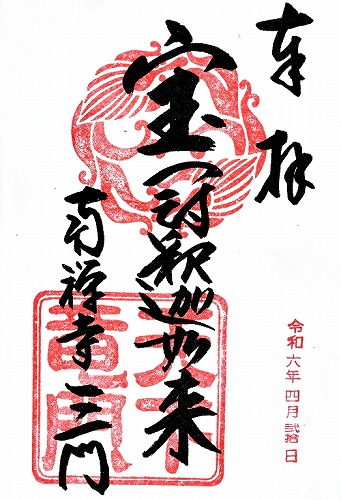

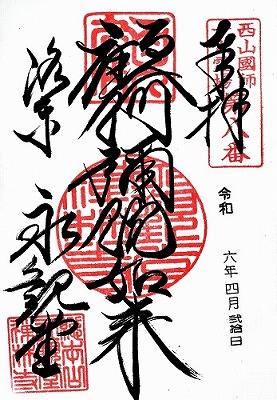

御朱印を頂きました

09:30

南禅寺 ➡ 金地院

金地院

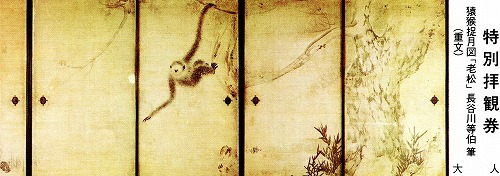

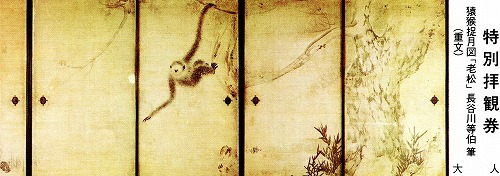

南禅寺塔頭。応永年間(1394~1428)に足利義持が北山に創建し、1605年(慶長10)に崇伝により現在地へ移築されました。重文の方丈には狩野派による襖絵があり、茶室八窓席(重文)は小堀遠州作の鶴亀の庭(特別名勝)枯山水庭園と共に有名です〔拝観は事前予約制〕。東照宮(重文)は寛永5年(1628)造営の権現造りで、家康の遺髪と念持仏を奉戴。拝殿天井の鳴龍は狩野探幽、36歌仙の額は土佐光起の筆です。また、八窓席の襖絵「猿猴捉月図」「老松」は長谷川等伯筆です。

|

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

〔茶室の拝観は、電話または往復はがきによる事前予約制です〕

特別拝観は、9時30分からのコースに電話で申し込みました。

庭園以外の内部は撮影禁止です。

庭園以外の内部は撮影禁止です。

金地院 境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

方丈

慶長十六年、崇伝長老が伏見桃山城の一部を徳川家光から賜り移建。襖絵は狩野探幽・尚信の筆。(拝観受付所です)

開山堂

崇伝長老の塔所で、後水尾天皇の勅額を掲げ、左右に十六羅漢像を安置しています。

明智門

天正十年、明智光秀が母の菩提のため黄金干枚を寄進し大徳寺に建立、明治初年に当院へ移建されました。

弁天池

元東照宮と開山堂の間に池庭があり、中島の弁財天を明治初年に現在の場所へ移されました。

東照宮

寛永五年に崇伝が家康の遺髪と念持仏を奉戴し造営。拝殿には権現造りの唯一の遺構が残っています。

東照宮天井の鳴龍

拝殿の天井には狩野探幽の筆による「鳴龍(なきりゅう)」が描かれています。

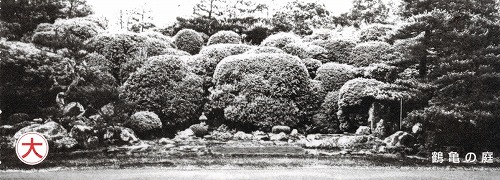

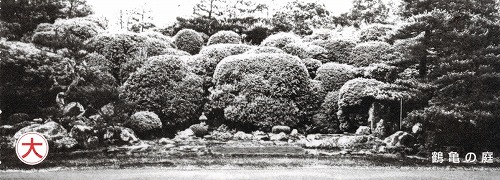

鶴亀の庭園

寛永七年に小堀遠州が手掛けた庭園で、桃山時代の風格を備えた江戸初期の代表的な枯山水です。広大で豪壮な意匠が人々の心を捉え、古くから名声を誇ります。前面の白砂は宝船と海洋を表し、長方形の平面石は東照宮の遥拝石、右が鶴島、左が亀島を表現。中央には群仙島を模した石が点在し、前方の崖地には蓬莱石組が立っています。背景の大刈込は、山々が重なり深山幽谷の風景を表現しています。

|

鶴亀の庭園

下のサムネイルにマウスカーソルを合わせると 画像が入れ替わります

10:50

金地院 ➡ 永観堂

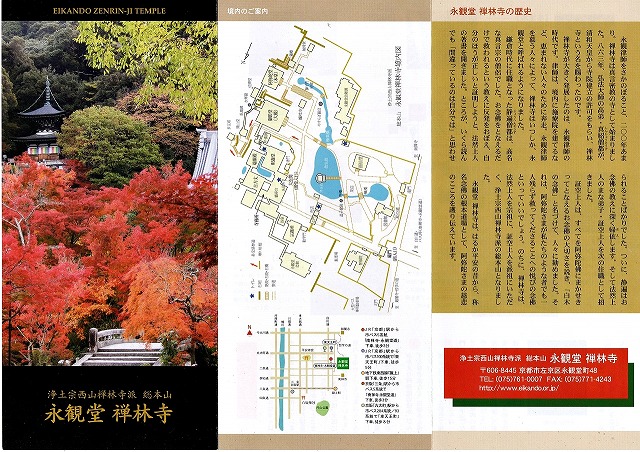

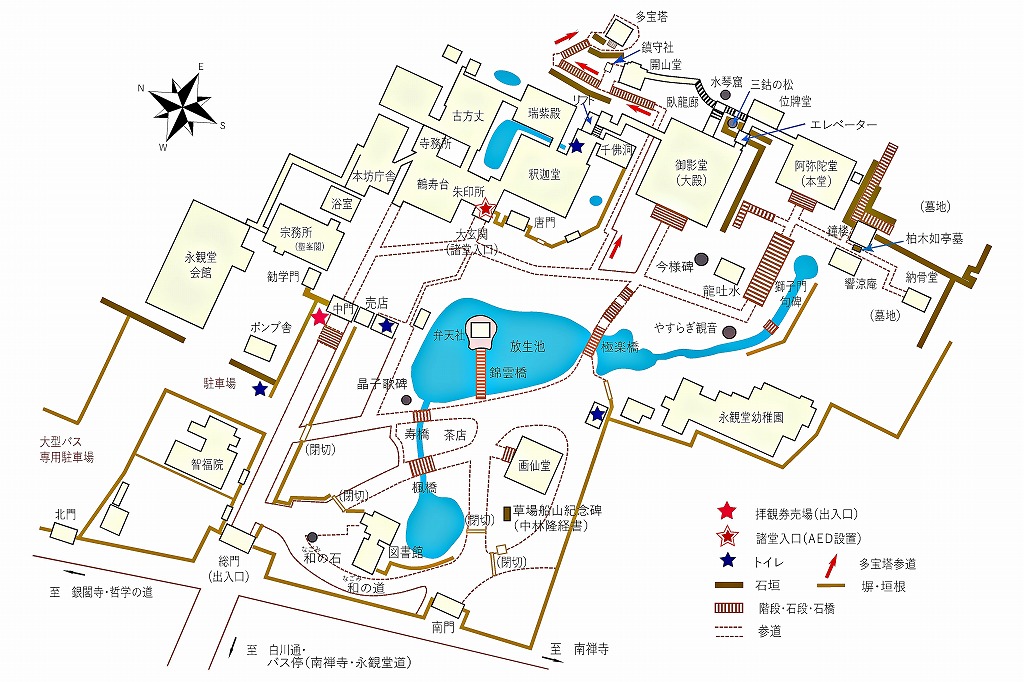

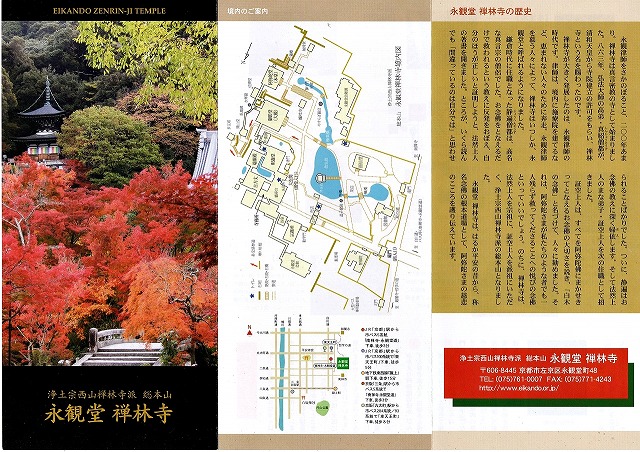

永観堂

| 正式名称は禅林寺で、浄土宗西山禅林寺派の総本山です。853年(仁寿3)に空海の弟子真紹が藤原関雄の山荘を譲り受け、真言宗の道場として創建。その後、第7世永観により浄土念仏道場へと発展しました。顔を斜め後ろに向けた‘みかえり阿弥陀’像で知られ、国宝の山越阿弥陀図など多くの寺宝を所蔵。11月には寺宝展を開催し、紅葉の名所でもありますが、新緑の青もみじも爽やかで、秋とは違いゆっくり楽しめます。 |

永観堂パンフレット

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

庭園以外の内部は撮影禁止です。

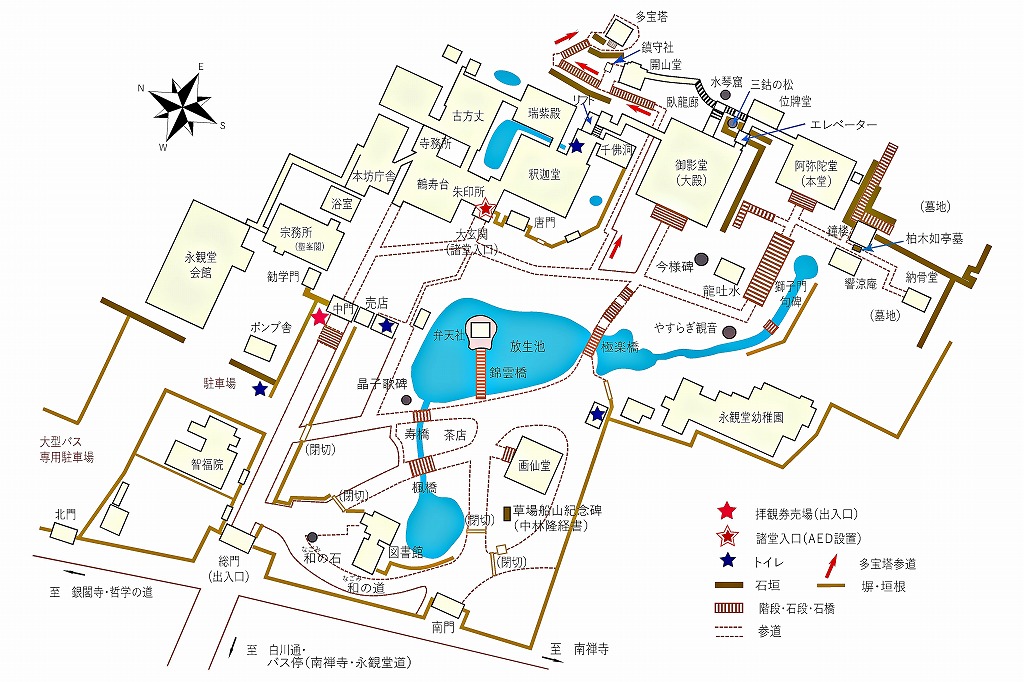

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

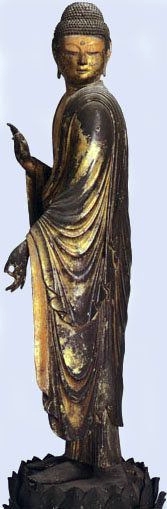

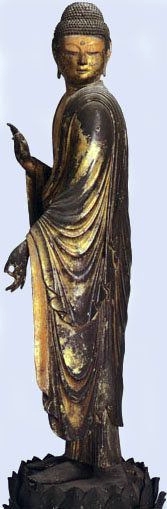

ご本尊のみかえり阿弥陀

| 永観堂禅林寺のご本尊は、首を左にかしげ、ふりむいておられます。ほんの少 し麗かれたお口。お顔全体にただよう穏やかな微笑み。それは遠い昔、永観律師 を励まされた時のまま。阿弥陀さまの慈悲のかたちがこれほど具体的にあらわさ れている佛さまは例がなく、「みかえり阿弥陀」と呼ばれ、広く知られています。 |

写真は

公式ホームページより転載しました。

永観堂の中門

中門は府指定文化財で、拝観券売り場(出入口)となっています。

勅使門

皇族や勅使専用の入口で、釈迦堂との間に盛り砂がつくられています。

池泉庭園

永観堂の池泉庭園は、池に四季の美景が映る回遊式庭園です。

水琴窟

臥龍廊の途中にある水琴窟では、水滴の澄んだ音色が響きます。

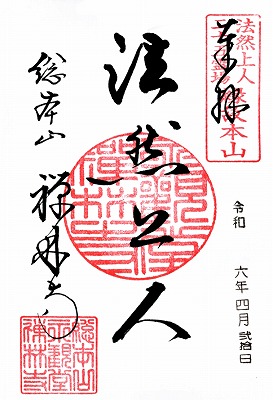

御朱印を頂きました

13:00

永観堂 ➡ 東天王町バス停 ➡ 河原町丸太町バス停 ➡ 上賀茂神社前バス停

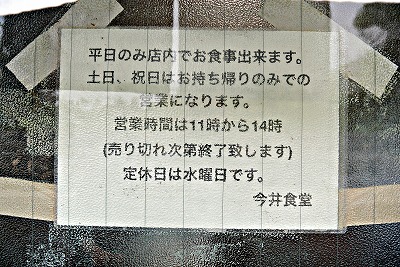

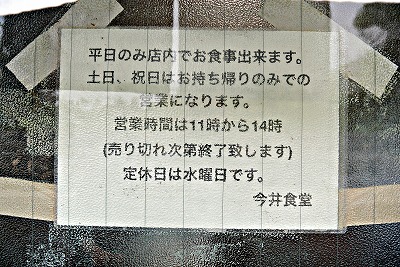

上賀茂神社前バス停近くの今井食堂

黒い鯖煮で有名なお店ですが、今日はお休みでした。

今井食堂のお隣

上賀茂きりん(ビュッフェスタイルのお店)でお弁当を購入

13:40

上賀茂きりん ➡ 上賀茂神社

上賀茂神社

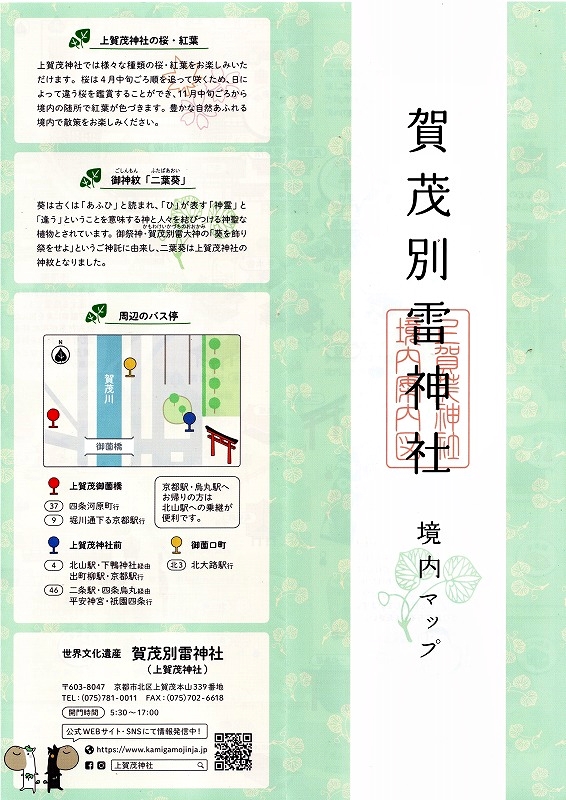

| 御祭神の賀茂別雷大神(かもわけ いかづちの おおかみ)は、約2,600年前、神山に降臨されたと伝えられています。天武天皇6年(677年)、現在の地に賀茂神宮が造営され、ほぼ変わらぬ姿で今日まで社殿が守られています。厄除、八方除、方除、必勝の神、電気産業の守護神として信仰を集め、京都最古社のひとつとされています。本殿と権殿は国宝、他の41棟の社殿は重要文化財に指定され、23万坪の境内全域が平成6年にユネスコ世界文化遺産に登録されました。 |

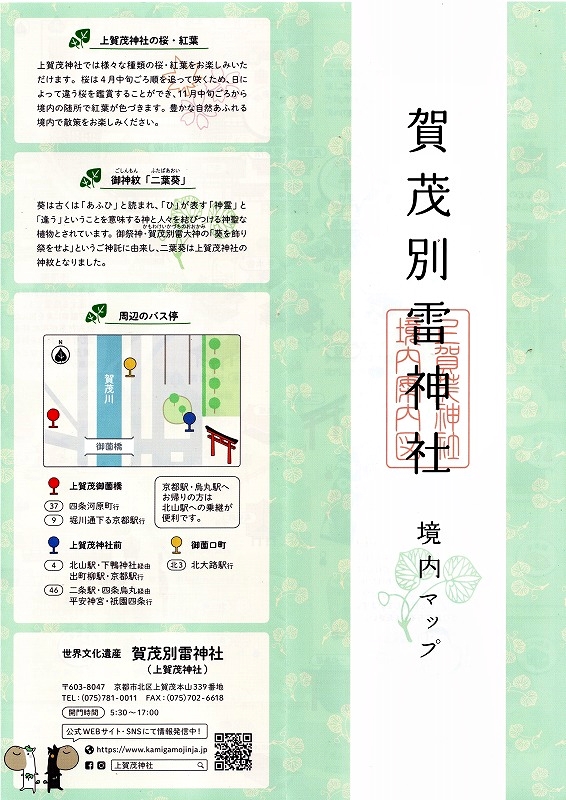

上賀茂神社パンフレット

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

大鳥居

「一の鳥居」の南側にある宮前広場に建立された大鳥居です。

一の鳥居

六十棟の維持のため、伊勢神宮に倣い式年遷宮が導入され、施設の整備も目的としました。

満開は過ぎましたが、上賀茂神社の桜はまだ美しく咲いています。

二の鳥居の手前に建つ「神馬舎」

神馬舎には白馬「神山号」が控えます。

|

上賀茂神社は、我が国の競馬の発祥と云われています。

賀茂競馬(かもくらべうま)の練習風景

細殿(ほそどの)

二ノ鳥居をくぐると正面に見える細殿は、1628年建立の国重要文化財で、天皇や貴人の仮御所として使われました。

|

立砂(たてずな)

立砂は神籬として神山に由来し、鬼門・裏鬼門のお砂撒き清めの信仰の起源です。

|

桜門

上賀茂神社楼門は1628年造営、檜皮葺や朱塗りが特徴で、重要文化財の廻廊が左右にあります。

|

桜門

楼門の前に架かる橋は「玉橋」、橋の下を流れる川は「御物忌川」で、少し下流で御手洗川となります。

|

14:00

特別拝観

| 普段入ることの出来ないご神域へ特別に神職がご案内します。一千年の時の流れを越えて、古の姿そのままの国宝“本殿・権殿ごんでん”の前に佇むと心が癒され安らぎます。 |

中門の奥にある国宝本殿・権殿は、撮影が禁止されています。

写真は公式ホームページより転載しました。

直会殿

寛永五年造替の直会殿で、賀茂神話を解説します。

直会殿は直会を行う建物です。

|

内庭

中門内側の内庭で権殿正面に参拝する特別参拝は、直会殿でお祓いを受けてから行います。

|

高倉殿

寛永五年造替の建物で御神宝や行幸絵馬を展示し、特別参拝者のみ拝観できます。

|

輪袈裟

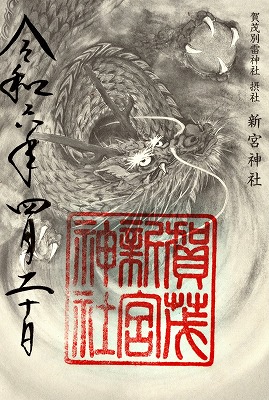

新宮神社

| 新宮神社は上賀茂神社の摂社で、境内奥に鎮座します。御祭神・高龗神は水を司る龍神として崇敬され、平安時代には祀られていた記録があります。境内には清らかな水が流れ、その恵みは神事や人々の営み、伝統文化の育成を支えてきました。 |

最後に新宮神社に参拝しました。

|

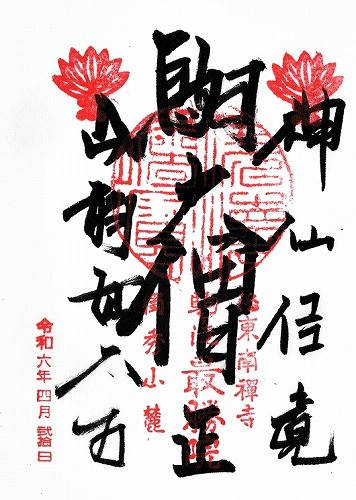

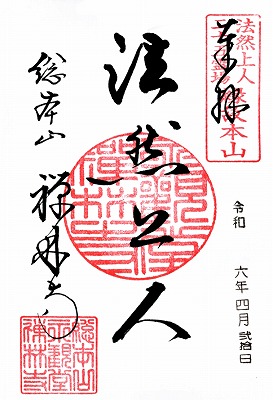

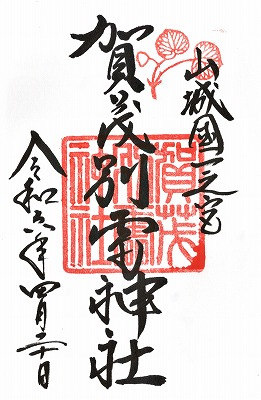

御朱印を頂きました

15:35

上賀茂神社 ➡ 御薗口町バス停 ➡ 烏丸北大路バス停 ➡ 下鴨神社前バス停

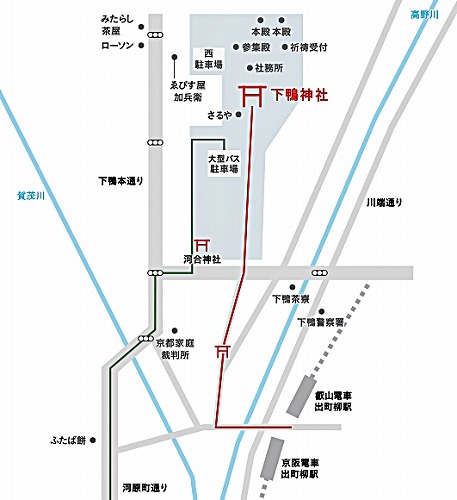

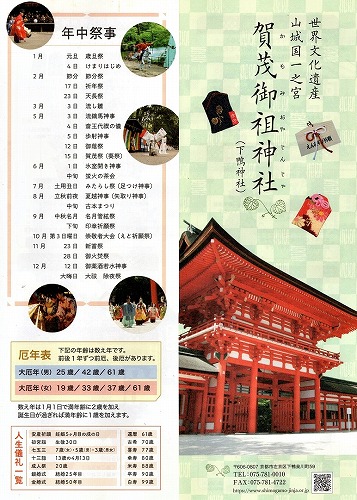

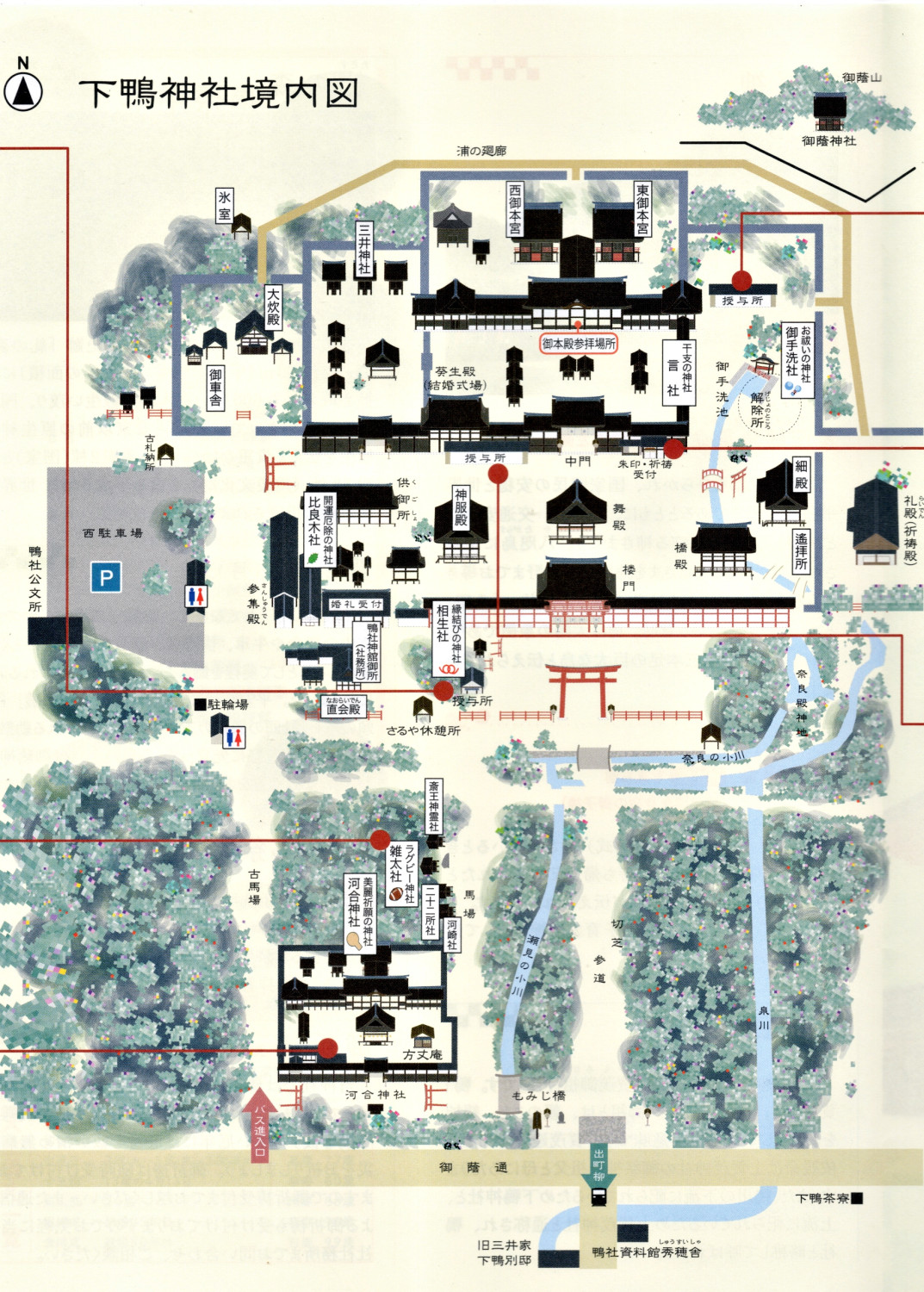

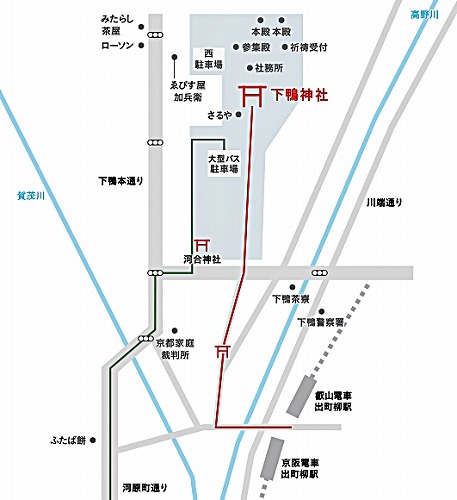

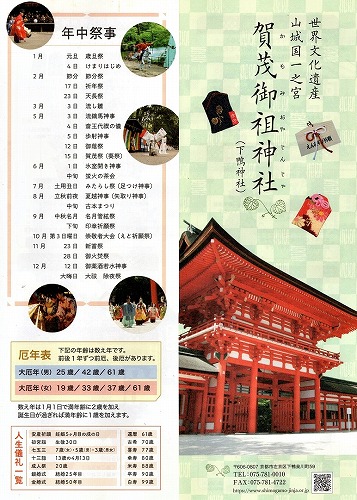

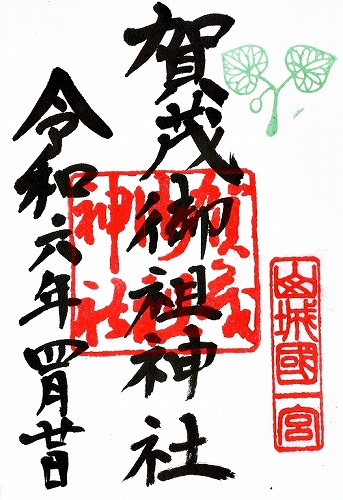

下鴨神社

平安期以前の創祀で京最古の社の一つとされ、山城国一の宮として崇められる下鴨神社。祭神は賀茂建角身命と玉依媛命。境内には国史跡「糺の森」や本殿(国宝)2棟、重要文化財53棟が並びます。1994年に世界文化遺産「古都京都の文化財」として登録。5月15日には優雅な王朝絵巻を再現する葵祭が行われます。

また、下鴨神社の境内糺(ただす)の森(もり)は関西ラグビー発祥の地とされています。 |

下賀茂神社アクセス図

下賀茂神社パンフレット

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

解説文の一部はパンフレットから引用しています。

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

大鳥居

糺(ただす)の森から境内へ。

|

桜門

鳥居の先には朱色が美しい楼門が現れます。

|

御手洗社

井上社とも呼ばれる御手洗社は厄除けの社で、土用丑の日に水が湧き出る井戸があります。

|

御手洗池

下鴨神社の御手洗池で足を浸し、罪けがれを祓い無病息災や安産を祈願する神事が行われます。

|

みたらし団子

「みたらし団子」の発祥の地と云われています。

|

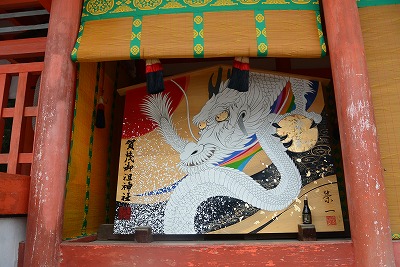

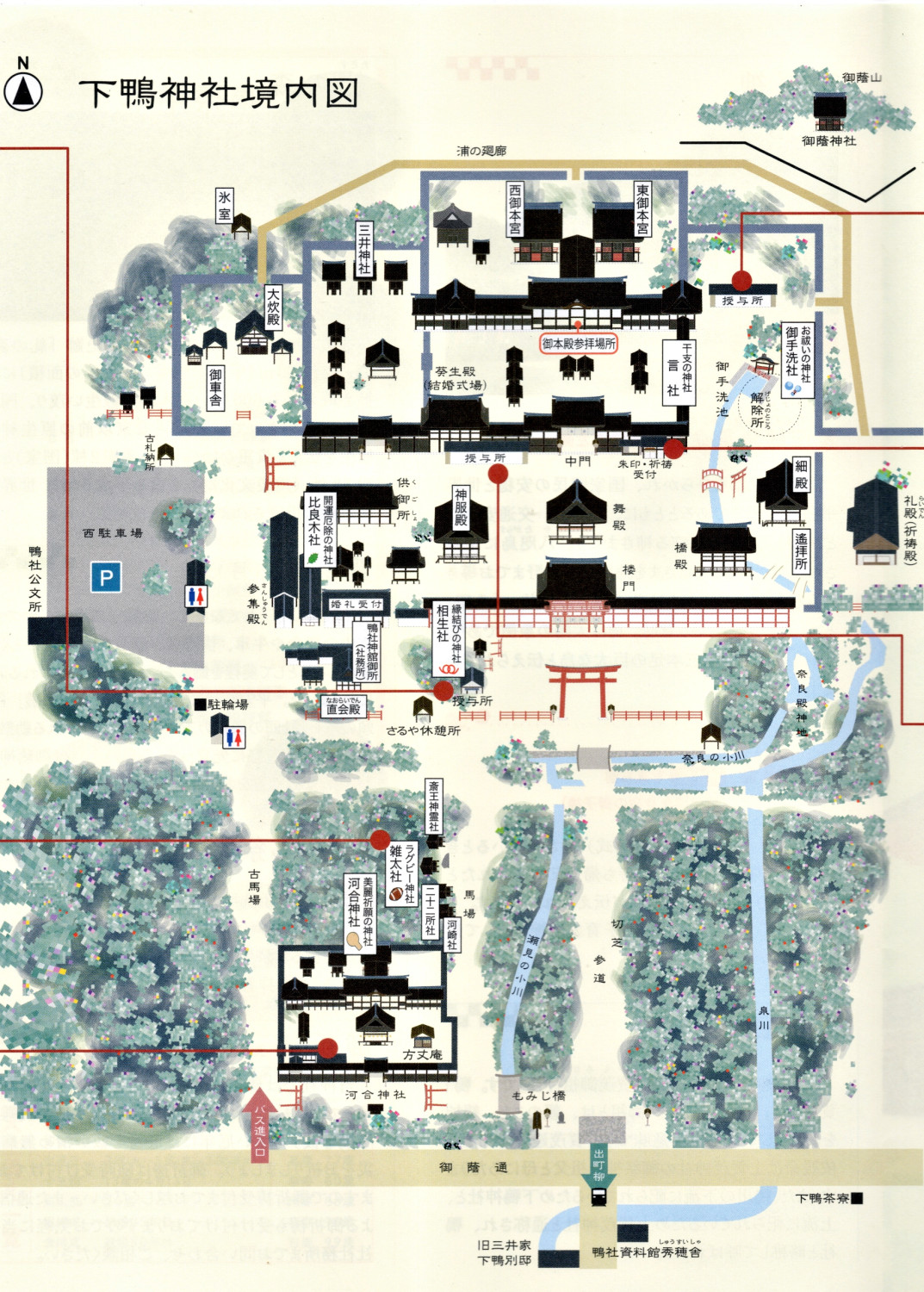

白龍の絵馬

桜門に納められている白龍の絵馬です。

|

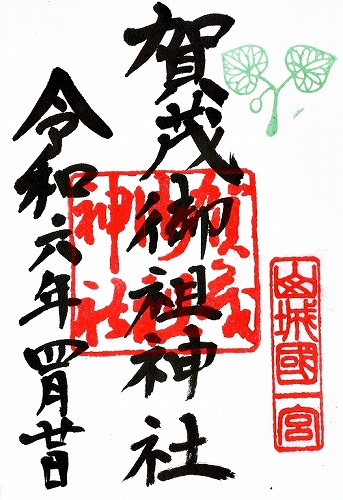

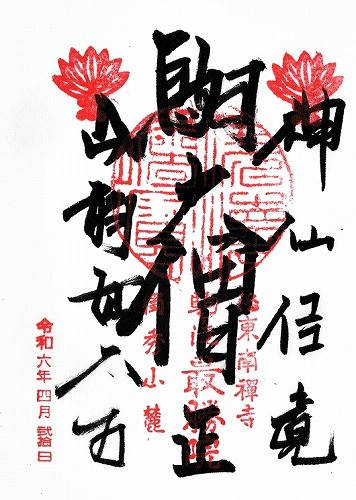

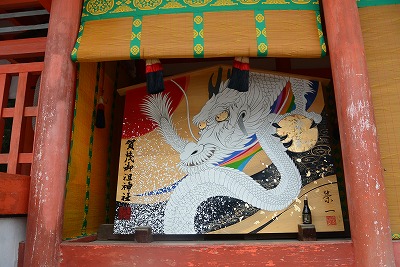

御朱印を頂きました

16:15

下賀茂神社 ➡ 加茂みたらし茶屋

加茂みたらし茶屋

| 加茂みたらし茶屋は、京都市の鴨川沿いにある和菓子店で、特に「みたらし団子」が有名です。香ばしく焼かれた団子に甘辛いタレがかかり、地元や観光客に親しまれています。「みたらし」は「足の裏を洗う」という意味があり、祓いの象徴として食べられることもあります。歴史ある味わいを楽しみながら、近隣の下鴨神社や賀茂川の景色を巡るのもおすすめです。 |

加茂みたらし茶屋

伝統の「みたらし団子」を提供するお店で、外国人観光客にも人気があります。

メニュー表

画像にマウスを合わせると拡大されます

みたらし団子

加茂みたらし茶屋の「みたらし団子」は、甘辛いタレが特徴で、香ばしく焼かれた団子にたっぷりとかけられています。歴史あるレシピを守り続け、京都らしい味わいが堪能できます。

16:50

加茂みたらし茶屋 ➡ 河合神社

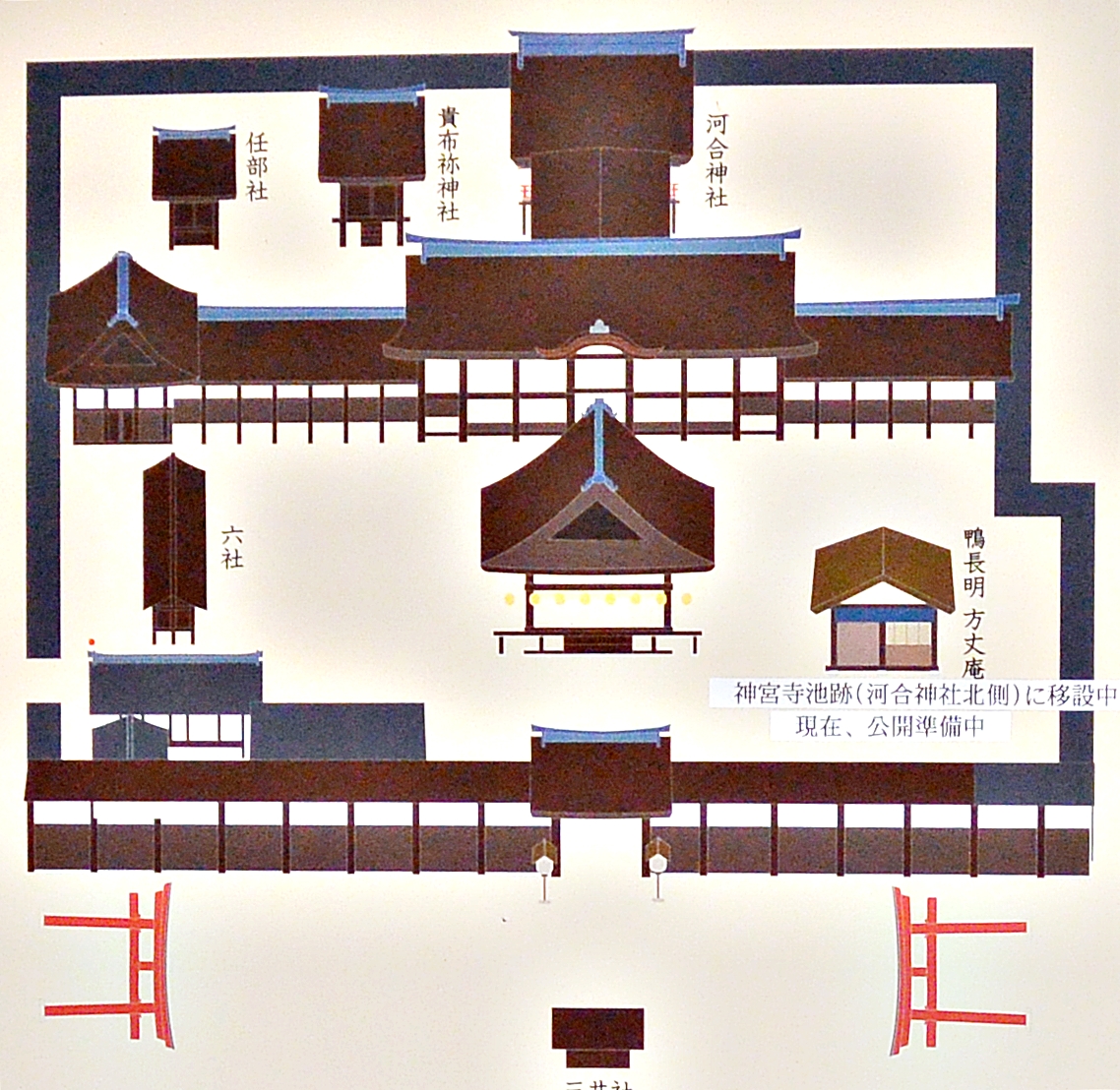

河合神社

| 河合神社は下鴨神社の摂社で、女性守護として信仰を集めています。ご祭神の玉依姫命は神武天皇の母で、美麗の神としても崇められています。また、美麗祈願の鏡絵馬が授与されています。 |

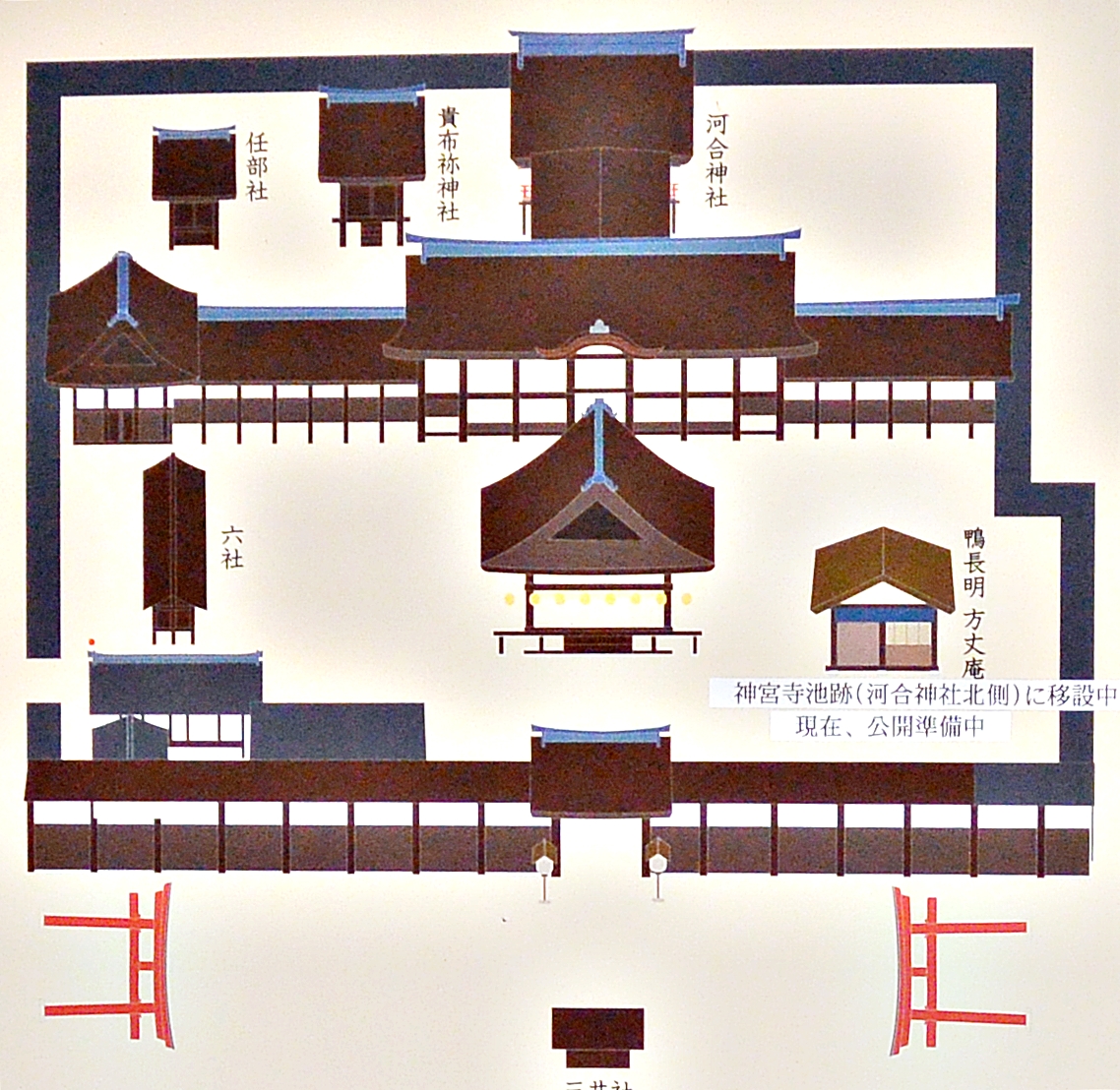

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

東鳥居

東鳥居、西鳥居と続けて進みます。

|

神門(四脚門)

西鳥居に続いて建つ神門は、四脚門形式です。

|

社殿

現在の社殿は、下鴨神社の遷宮時に修造された。

|

六社(六所神社)

六社は、地域を守る六柱の神々を祀る摂社です。

|

御朱印を頂きました

予定変更

| 当初の予定では、下鴨神社参拝後に「出町ふたば」で豆大福を買って帰る予定でしたが、営業時間を過ぎていたため、「ライフ二条駅前店」に立ち寄ってからホテルへ戻ることになりました。 |

17:20

河合神社 ➡ 出町柳駅 ➡ 三条駅 ➡ 三条京阪駅 ➡ 二条駅

コープ二条駅店とライフ二条駅前店で買い物をしてから

ホテルに帰ります。

Good Nigth

Good Nigth

春の京都を彩る弘法市と特別公開を巡る一日。

東寺の弘法市では、職人の温もりを感じる一膳の箸を100円で購入し、ささやかな幸せを手に入れます。天龍寺では特別拝観で堂々たる雲龍図を仰ぎ、迫力ある筆致に圧倒されるひととき。さらに弘源寺では、静寂の中に佇む毘沙門天立像を拝し、心が研ぎ澄まされていくのを感じます。古都の春は、歴史と文化が織りなす美しさに満ち、歩くたびに新たな発見がある旅となりました。 |

06:30

ホテル エクレシアの朝食(700円)

朝食のルームサービスを7:00から6:30に変更するよう事前に依頼しました。

07:50

二条駅前 バス停 ➡ 東寺東門前 バス停

弘法市(縁日)

「縁日」とは神仏がこの世と縁を結ぶ日で、この日に参詣すると功徳があるとされています。東寺では空海入寂の3月21日を起点に、毎月21日に御影堂で御影供が行われます。当初は年1回だった行事が1239年以降、毎月行われるようになりました。

参詣者が増えるにつれ、茶を売る屋台が現れ、江戸時代には植木屋や薬屋なども加わり、現在の「弘法さん」の起源となりました。現在では1200~1300店の露店が立ち並び、骨董や古着などが販売されています。出店者は業者で、多くが他の場所で店舗を構えています。弘法さんは毎月21日の朝5時頃から夕方まで開催され、雨天でも決行されますが、天候により営業状況が変わることもあります。

訪れる人々は年配者から家族連れ、外国人まで多彩で、露店や商品を眺めるだけでも楽しめる活気ある縁日です。また、毎月第一日曜日には骨董市も開かれ、多くの人で賑わいます。 |

解説文は公式ホームページより転載(要約)しました。

東寺の東門

この日は東門から入りました。

|

植木屋さん

花屋さんや、植木屋さん、盆栽のお店

|

京漬物

京漬物は大人気でした。

|

焼竹の子

茹でた筍を焼く、焼竹の子

|

生牡蠣

生で頂く牡蠣まで・・

|

14:00

宝物館の特別公開

| 南北朝時代、東寺は天皇や足利氏の陣所となり争乱で建物が損傷。1379年に御影堂が焼失し、翌年室町幕府が再建しました。「御請来聖教」が書写され、弘法大師空海関連の品が寄進されました。東寺は天皇、公家、武家と深く関わり、法会や祈祷を行い庄園が寄進されて興隆しました。本展では当時の修理や法会、重要文化財東寺文書を展示します。東寺1200年の寺宝に触れてください。 |

解説文と写真は公式ホームページより転載しました。

宝物館の特別公開パンフレット

(館内は撮影禁止です)

五重小塔

画像にマウスを合わせると拡大されます

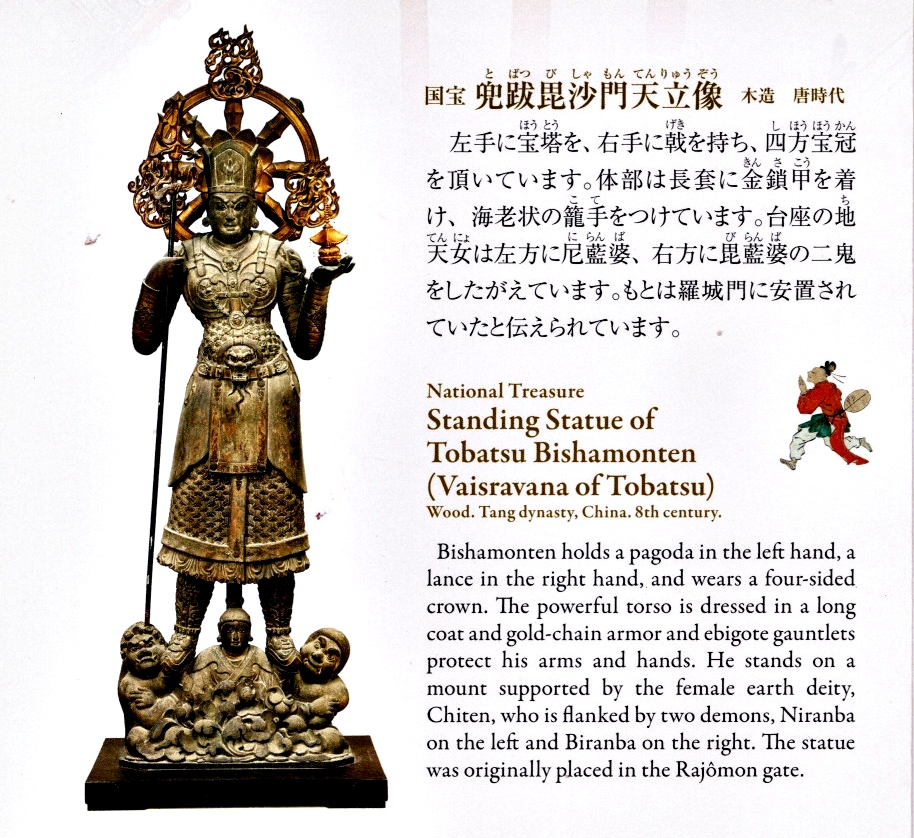

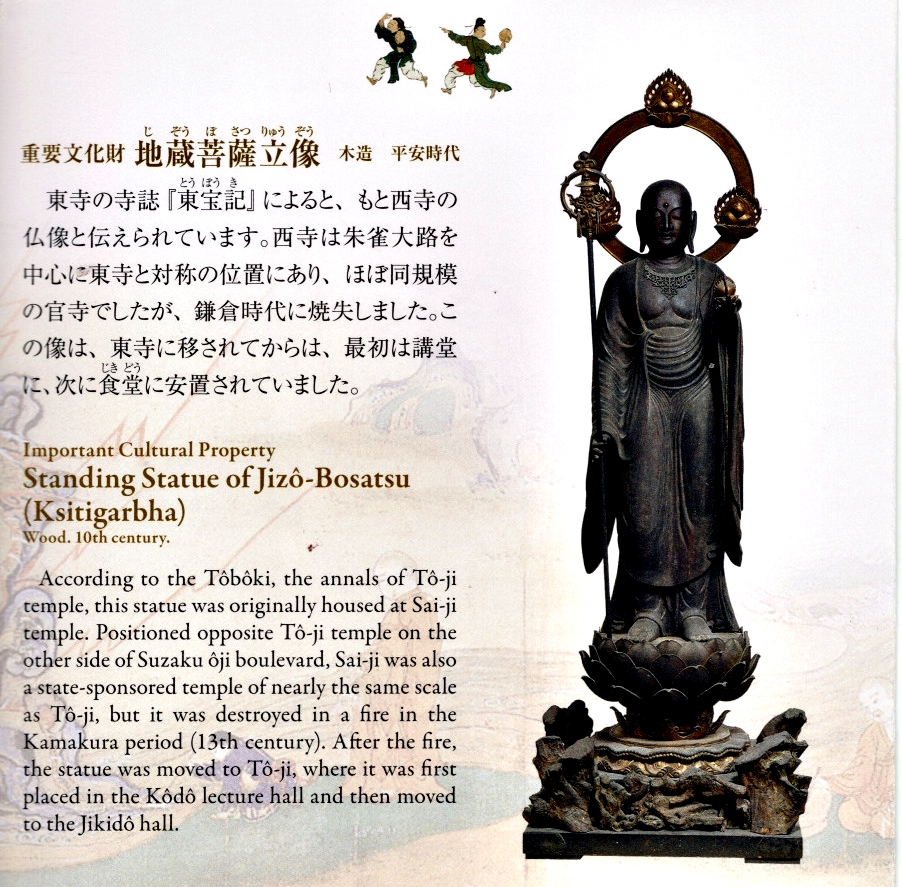

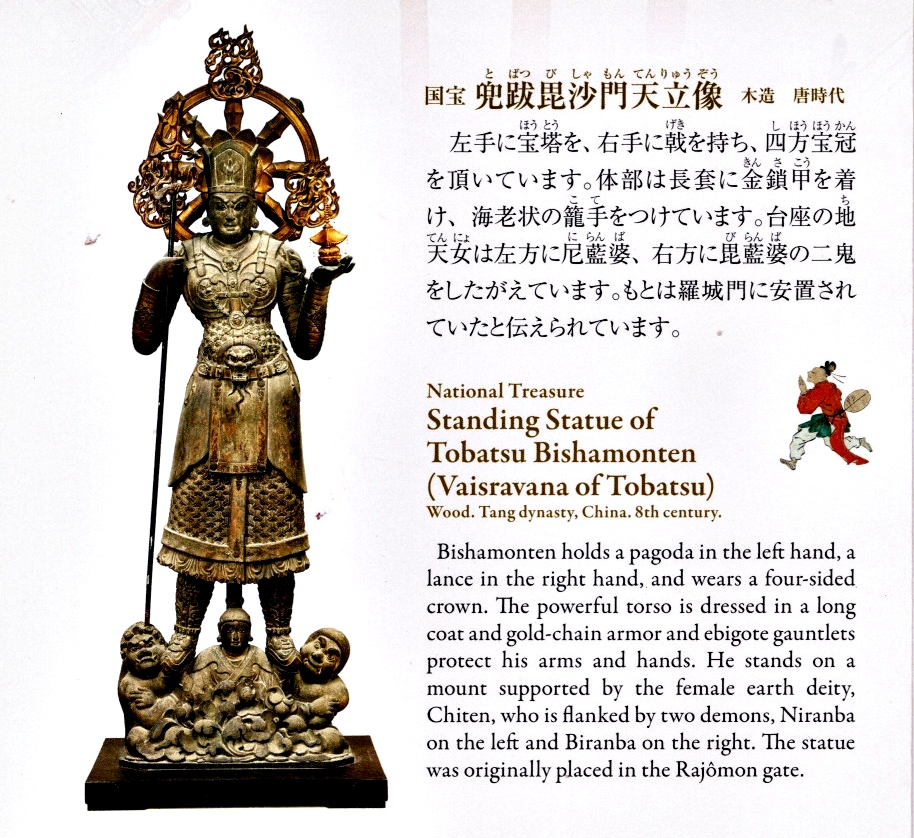

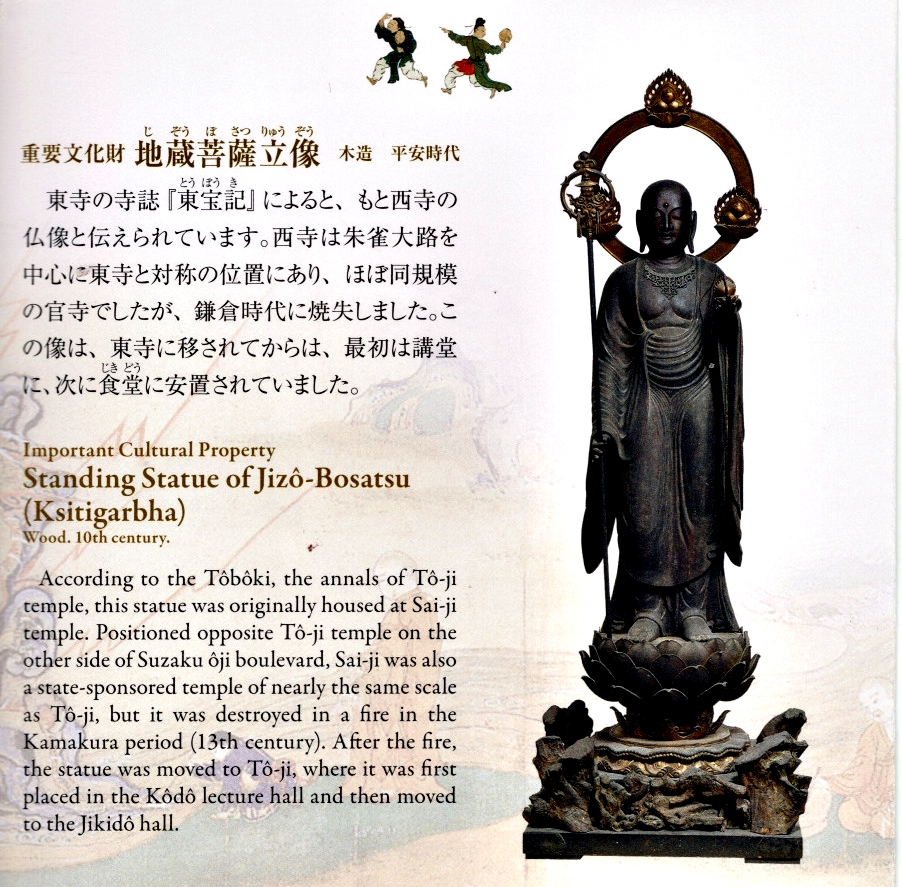

兜跋毘沙門天立像

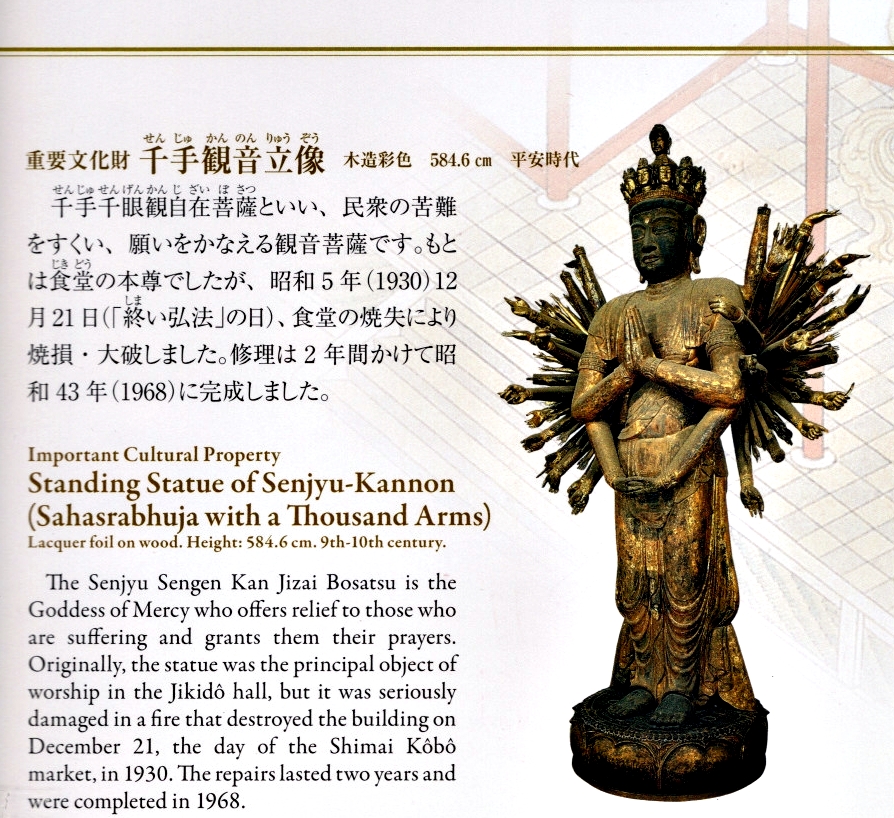

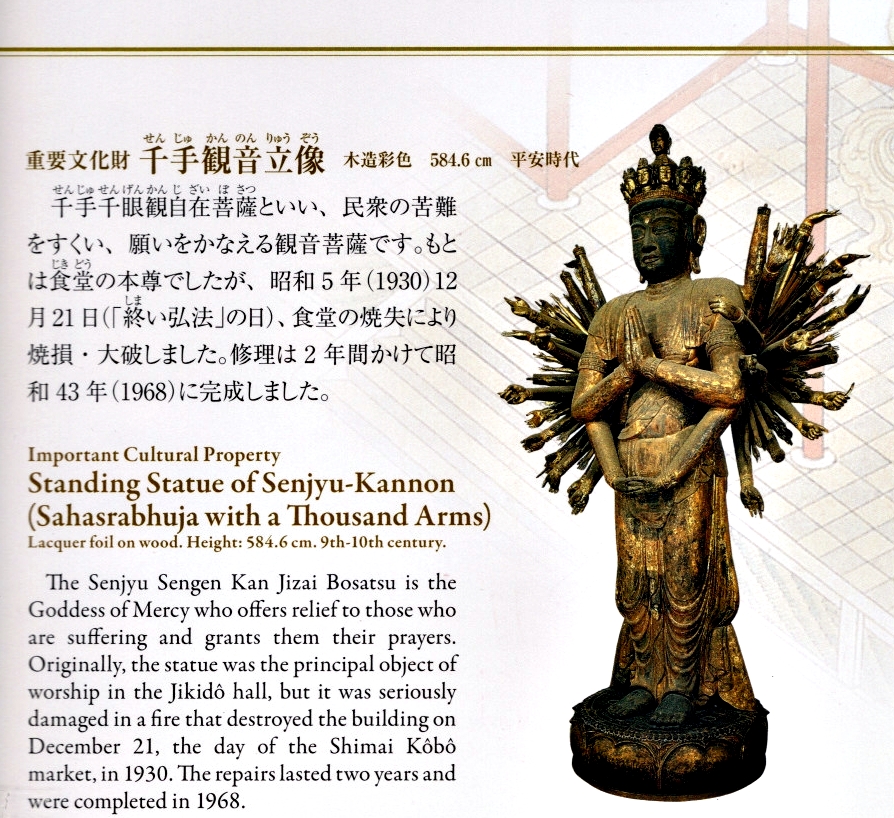

千手観音菩薩立像

地蔵菩薩立像

両界曼荼羅図(伝真言院曼荼羅)

御朱印を頂きました

限定御朱印(宝物館の特別公開)

11:20

東寺東門前 バス停 ➡ 城南宮道 バス停

城南宮

| 平安遷都の際、都の守護と国の安泰を願い創建されてから1200年。城南宮は「方除の大社」として、引越・工事・家相の守護や厄除、安全祈願、車のお祓いで全国から参拝者を迎えています。住まいを清める御砂や方除御札を授かる習慣も古くから続きます。神苑ではしだれ梅、椿、桜、紅葉など四季折々の花が咲き誇り、安らぎの場を提供。巫女神楽の鈴の音が響く城南宮をぜひお訪ねください。 |

雨が降ってきて参拝が思うように進まず、

記念写真も撮れず困りました。

アクセス図

画像にマウスを合わせると拡大されます

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

西の鳥居から入ります

西の鳥居は文久元年(1861年)建立。鳥羽伏見の戦いで薩摩軍が参道に大砲を据え迎撃。

城南鳥居

神明造に似るが笠木と島木の構造で、朱塗りが特徴の特殊な鳥居です。

本殿

素木造りの社殿は平安後期様式で、昭和53年に造営。優美な佇まいを持つ城南宮独自の建築です。

御朱印を頂きました

城南宮から松尾大社へのルート変更

城南宮から松尾大社へのルート変更

| 当初はバスで東寺へ戻り、昼食後に東寺からバスで松尾大社へ向かう予定でした。しかし、東寺行きのバスが少なく雨模様でもあったため、竹田駅まで徒歩で向かい、電車で松尾大社へ行くことにしました。 |

城南宮 ➡ 竹田駅(地下鉄) ➡ 四条駅(阪急電鉄京都線)

➡ 桂駅(阪急電鉄嵐山線) ➡ 松尾大社駅

アクセス路線図

画像にマウスを合わせると拡大されます

12:40

城南宮 ➡ 松尾大社

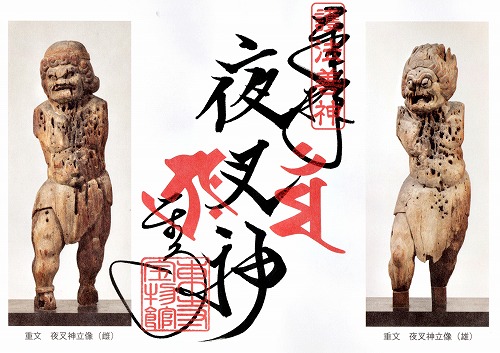

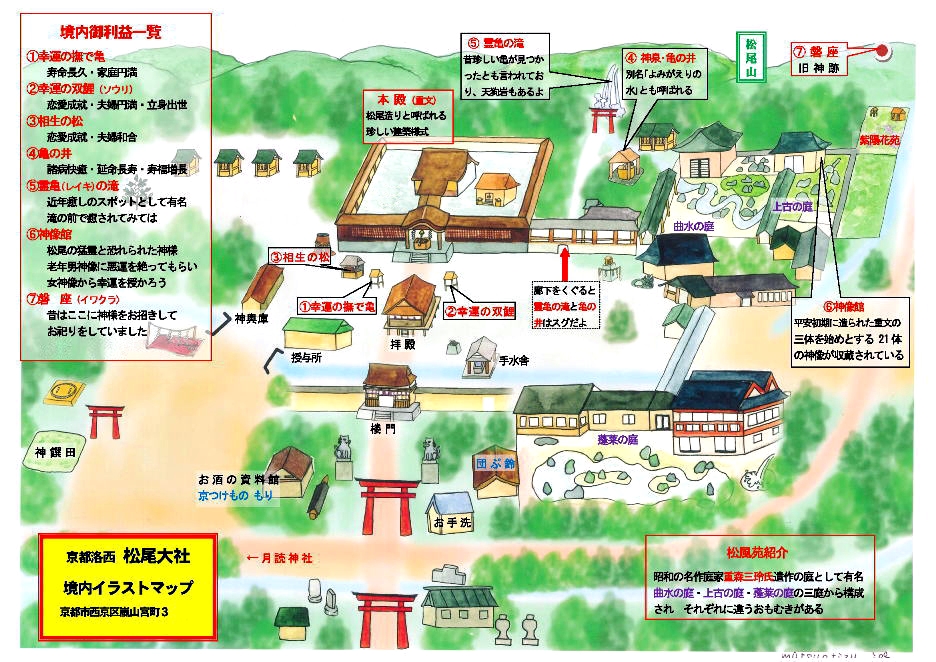

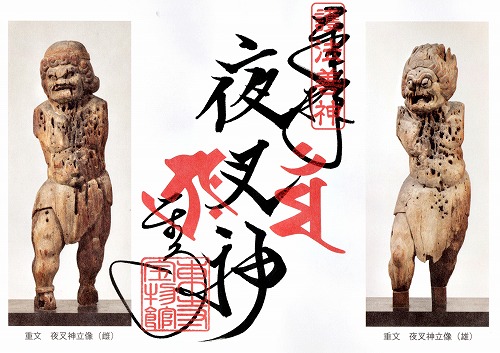

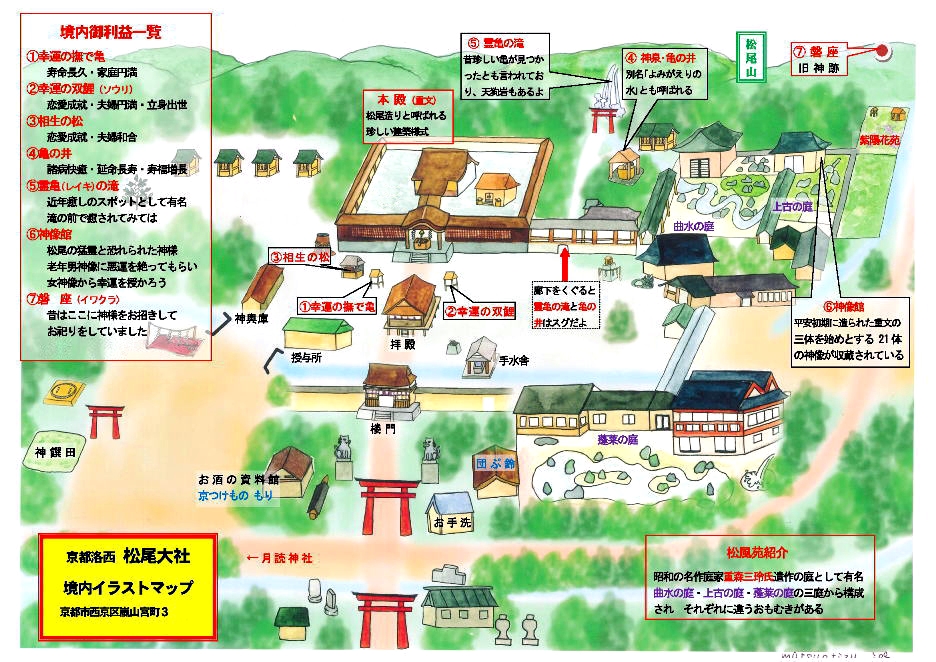

松尾大社

| 渡来人秦氏が氏神として信仰した古社で、大山咋神と市杵島姫命を祭ります。境内には霊亀ノ滝や亀ノ井の名水があり、酒造家の信仰も厚い。本殿(重文)は室町初期の松尾造で、平安初期作の等身大の神像(重文)もあります。4月20日以降最初の日曜に行われる「神幸祭」は千年の歴史を誇り、桂大橋上流の舟渡御や河原斎場での祭典が見どころです。 |

解説文は公式ホームページより転載(要約)しました。

小雨に煙る大鳥居

境内図

画像にマウスを合わせると拡大されます

雨のため、ほとんど写真が撮れませんでした。

雨のため、ほとんど写真が撮れませんでした。

松尾大社 神楽殿

繁垂木の反り屋根と縁が特徴です。

|

御朱印を頂きました

13:10

東寺東門前 バス停 ➡ 城南宮道 バス停

団ぷ鈴(だんぷりん)

松尾大社境内の甘味処。本店は団子製造・卸を営み、店名は英語で団子を意味する“dumpling”から音を当てて「団ぷ鈴だんぷりん」と命名されました。

庭園学の大家、故・重森三玲氏作の「蓬莱の庭」に隣接し、庭園鑑賞後に気軽に立ち寄れます。 |

解説文は公式ホームページより転載(要約)しました。

お昼ご飯

入り口の大鳥居のそばにあります。

|

参拝客も気軽に立ち寄っています。

|

14:00

松尾大社前 バス停 ➡ 嵐山 バス停 ➡ 宝厳院

14:10

宝厳院 ➡ 天龍寺

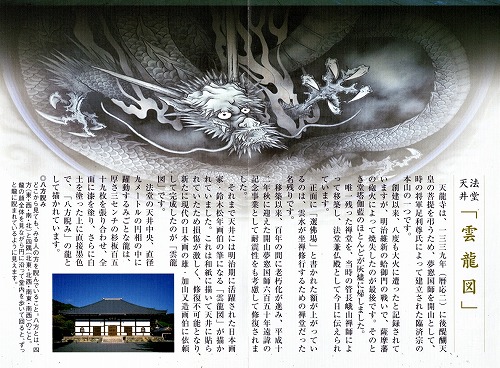

天龍寺

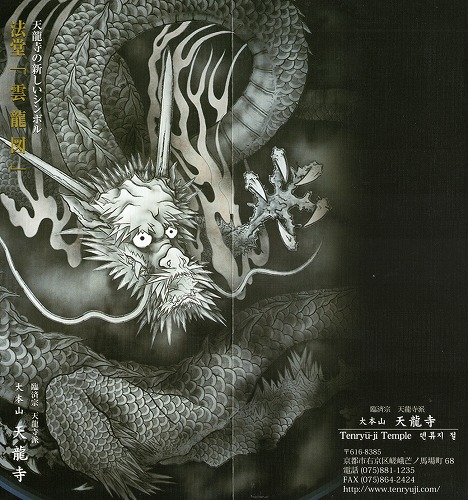

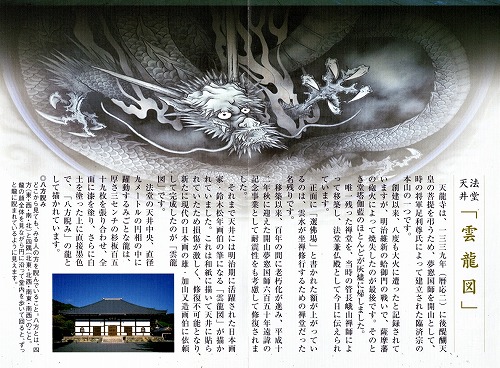

| 後醍醐天皇の菩提を弔うため足利尊氏が建立し、開山は夢窓疎石。臨済宗天龍寺派の大本山で、京都五山の第一位となった。夢窓疎石作庭の曹源池庭園は池泉回遊式で、亀山や嵐山を借景に州浜と池奥の景色が融合。境内には法堂や庫裏、大方丈など禅寺様式の建物が並び、法堂の天井画「雲龍図」は圧巻です。 |

解説文は公式ホームページより転載(要約)しました。

庭園以外は写真撮影禁止です。

天龍寺パンフレット

解説文や写真はパンフレットから引用しています

解説文や写真はパンフレットから引用しています

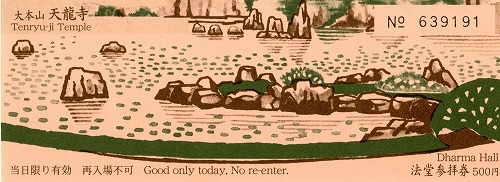

法堂 特別参拝券

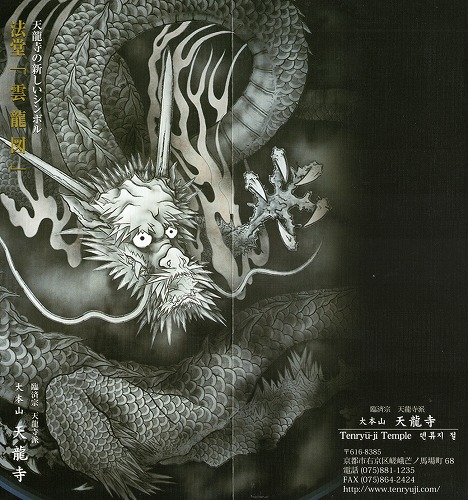

天龍寺 特別拝観 雲龍図

法堂(はっとう)天井に平成9年(1997)天龍寺開山夢窓国師650年遠諱記念事業として日本画家加山又造画伯(1927~2004)により「雲龍図」が描かれた。

天井(縦10.6m 横12.6m)に厚さ3cmの杉板159枚を張り合わせ全面に漆を塗り、さらに白土を塗った上に直径9mの二重円相内に直接墨色で躍動する見事な八方睨みの龍が描かれています。

雲龍図公開日

(土曜日・日曜日・祝日)と(特別参拝期間)

詳細は公式サイトから |

堂内は写真撮影禁止です。

堂内は写真撮影禁止です。

庫裏(拝観受付)

七堂伽藍の一つで台所兼寺務所の機能を持ち、入り口には拝観受付も設けられています。

長州藩兵の刀傷

1864年、禁門の変(蛤御門の変)で敗走した長州藩兵が天龍寺に痕跡を残しました。

|

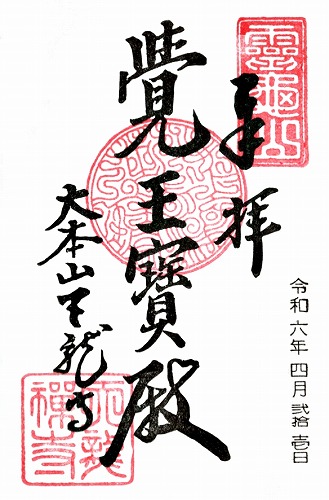

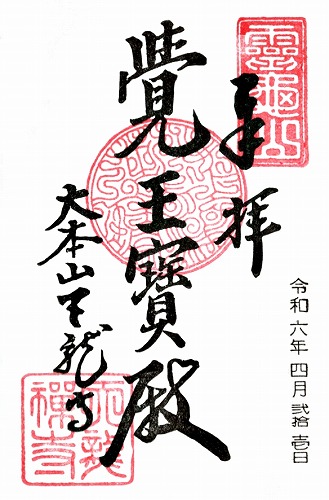

御朱印を頂きました

15:00

天龍寺 ➡ 弘源寺

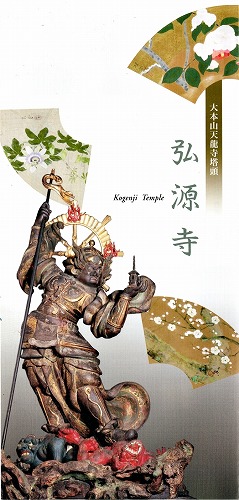

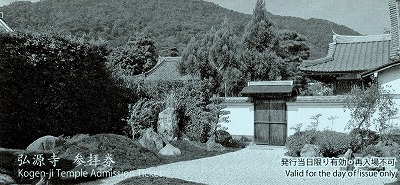

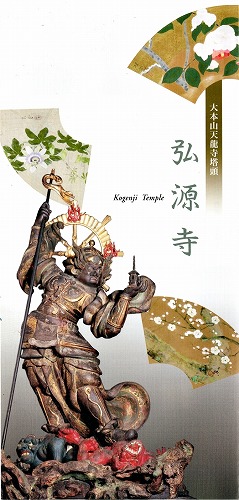

弘源寺

| 臨済宗天龍寺の塔頭で、永享元年(1429)に室町幕府管領・細川持之が夢窓国師の法孫・玉岫禅師を開山に迎え創建。広大な寺領を持つも火災を経て、明治17年に維北軒と合寺。枯山水の「虎嘯の庭」、毘沙門堂(重要文化財の毘沙門天を祀る)、竹内栖鳳や上村松園らの作品が見どころ。小倉山墓地には俳人・向井去来の墓や西行法師ゆかりの井戸もあります。 |

弘源寺パンフレット

本堂の内部の撮影につきましては一切禁止とさせて頂いております。

本堂の内部の撮影につきましては一切禁止とさせて頂いております。

とのことです。

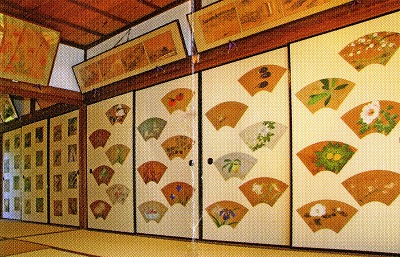

2024年 春の特別拝観

| 永享元年(1429)創建の天龍寺塔頭寺院。本堂柱には禁門の変で長州藩軍勢が残した刀傷がある。春の特別公開では庭園や竹内栖鳳らの日本画、毘沙門天立像を公開します。 |

解説文や写真はパンフレットから引用しています

毘沙門天立像

毘沙門天立像は毘首羯磨作とされ、比叡山無動寺を経て玉軸禅師が当寺に迎えました。

|

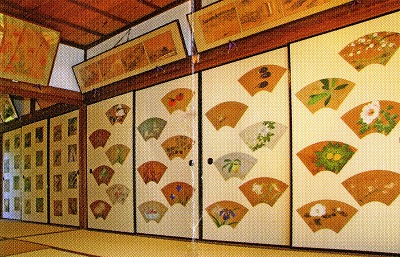

扇面貼交屏風

栖鳳の画塾「竹杖会」のメンバー総勢24名によって描かれました。

| ★ サンディ 京都二条店(ディスカウント スーパー) |

16:50

弘源寺 ➡ JR嵯峨嵐山駅 ➡ JR二条駅

サンディ 京都二条店

| そこそこ安いディスカウント スーパーです。JR二条駅北側に位置し、近隣スーパーと使い分けが便利。他店より約1割は安く、お弁当やドリンク類もお得。ただし生鮮食品は少なめです。 |

写真は

公式ホームページより転載しました。

| 今日は、寿司の盛り合わせ、おにぎりセット、そしてかやくごはんのおむすびを買い、宿の部屋でゆっくりと味わいました。 |

HOTEL ECCLECIA ホテル エクレシア

スーペリアファミリールーム

午後から本格的な雨が降り始め、傘を手放せず、写真を撮るのもスマホの地図を見るのもひと苦労。

しっとりと濡れた石畳は滑りやすく、思うように歩を進められず、足元に気を取られるばかり。

それでも、雨に煙る景色はどこか風情があり、しっとりとした一日の余韻が心に残りました。 |

これで京都観光五日目と六日目が終わりました。

Good Nigth

Good Nigth

前に戻る 次ページ

ご意見/ご感想/お問い合わせを

お待ちしています。

掲載数:国内最大級のオンライン予約サービス

季節に応じたお得なプランやキャンペーンあり

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都③

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都③ 古都を愛でる 夫婦旅 In 京都③

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都③

Good Nigth

Good Nigth

Good Nigth

Good Nigth