古都を愛でる 夫婦旅 In 京都④

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都④京都観光の 七日目と八日目 (2024年春)

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都④

古都を愛でる 夫婦旅 In 京都④

|

|

|

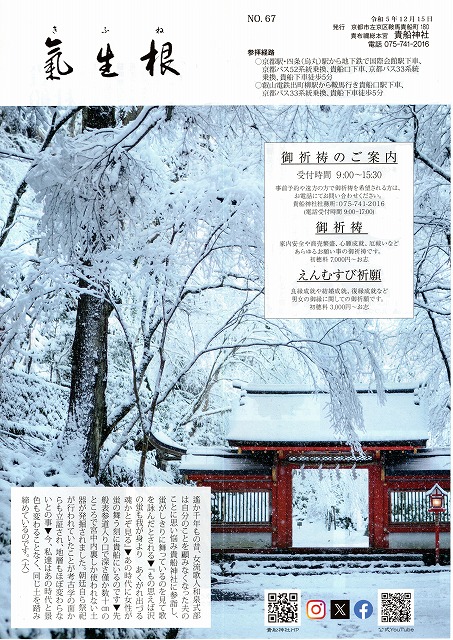

| 天気予報によると、当初23日に予定していた貴船・鞍馬方面は雨の確率が高いため、天気が崩れる前の今日(22日)行くことにしました。 |

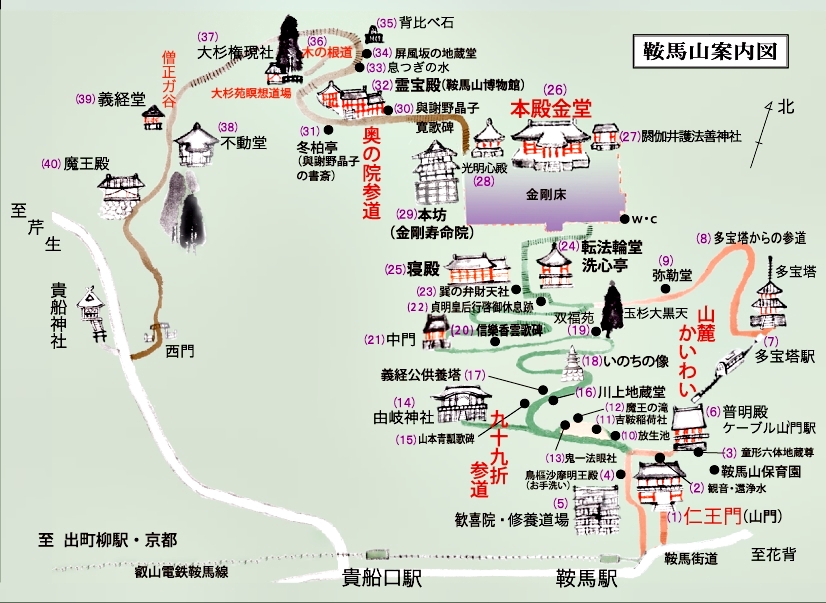

| 京の奥座敷、貴船神社と鞍馬寺を一日かけてゆっくり巡る旅。 水神の総本宮・貴船神社で澄んだ空気に包まれ、清流のせせらぎを感じながらお参り。鞍馬寺へ向かえば、鞍馬天狗の伝説が息づく霊山の気に満ち、本殿金堂前の金剛床では大地の力を全身で受け取る。お昼は心天狗さんのおにぎりを頬張り、ほっと一息。帰路には、大人気の和菓子屋出町ふたばに立ち寄り、名物の豆餅を手土産に。京都の自然と歴史を心ゆくまで味わう、特別な一日。 |

| ★ HOTEL ECCLECIAで朝食です |

野菜サラダはありがたいです

|

パン類も美味しいです

|

| ★ 貴船神社へ |

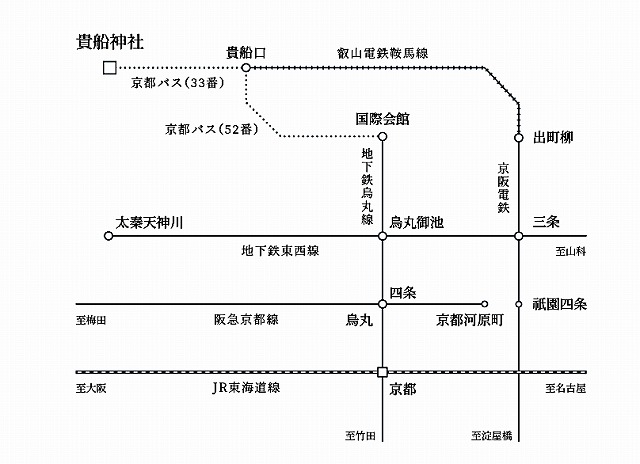

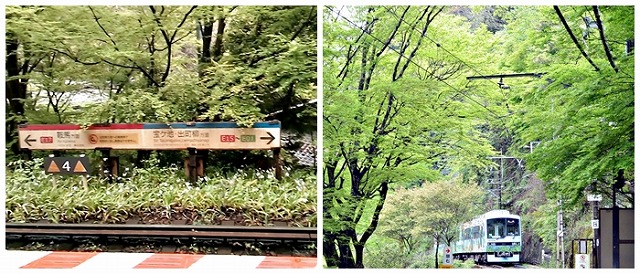

出町柳駅から叡山電鉄鞍馬線で貴船口駅へ

|

貴船口駅(綺麗なトイレがあります)

|

分かりやすいバス停の案内

|

貴船口バス停から貴船バス停まで、京都バス33号系統で約4分です。

|

貴船バス停(終点)に到着です。

|

しばらく貴船川沿いの貴船街道を歩きます。

|

鞍馬寺西門の案内板が見えたらもうすぐです

|

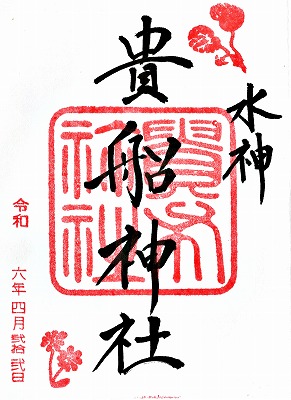

| 鴨川の水源地にあたり、水の供給を司る神。 古来より蒼生はもとより朝廷の御尊信も篤く、 日照りや長雨、凶作や疫病などの国事多難克服の 際天皇自ら勅使を遣わされご祈願あそばされた

事が数百度にも及びました。 貴船神社の創建を明記するものは残っておらず、 創建の年代は不詳です。 天武天皇白鳳六年(約一三〇〇年前)には、すでに 御社殿造替が行われたとの社伝が存在することから、 創建は極めて古いと考えられます。 清水の湧き出る霊境吹井を見つけた玉依姫命が ここにひとつの祠を建てたのが、貴船神社の起源と 伝えられています。 「きふね」は古くから気の生ずる根源として 「氣生根」と記され、御神気に触れることで 気が満ちるとされてきました。 |

|

| 創建の地である奥宮が洪水で流失したため、天喜三年(1055年)に現在の地へ本宮が移されました。その後、文久三年(1863年)までに36回以上の御造替が行われ、大正十一年には国費で大修理が実施。現在の本宮は平成の御造営で基礎から一新されました。社殿前の石垣から湧く御神水は貴船山の霊泉で、「水占みくじ」が有名です。 |

料理旅館を抜け北へ進むと貴船神社二の鳥居です。

二の鳥居をくぐると、南参道の石階段が続きます(80段までは数えましたが……)。

両脇には赤い灯籠(春日灯籠)が並んでいます。

春日灯籠が立ち並ぶ石段を登っていくと南門があります。石段は滑りやすく、注意が必要です。

振り向くと多くの参拝者が石段を登って来ます。

手水舎の清冽な水に触れると、心の奥まで洗われる思いがします。

拝殿は祭典や拝礼を行う社殿で、参拝時は手水舎で身を清めます。

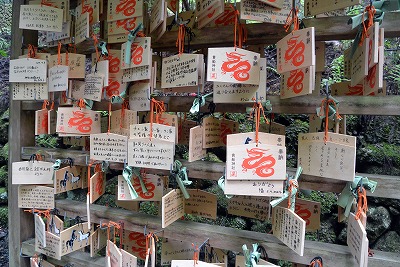

貴船神社で天皇が奉納した馬形の板『板立馬』が絵馬の起源と伝われています。

貴船神社で試したいのが「水占みくじ」。御神水に浮かべると結果が現れる珍しいおみくじで、本殿の向かいで体験できます。

賽銭箱の正面にに、御神紋である二葉葵紋のレリーフが取りつけられています。

本殿の参拝を終え、結社に向かう急坂を下ります。

|

| 貴船神社の中社は縁結びで有名な社で、御祭神は磐長姫命(いわながひめのみこと)です。瓊々杵命が木花開耶姫を望み、姉の磐長姫を拒んだ際、磐長姫は恥じて「ここに留まり良縁を授けよう」と御鎮座されたと伝わります。また、和泉式部が夫の心変わりに悩み参拝して願いが叶ったことから「恋の宮」とも呼ばれます。 |

景色を見ながら歩くので、登り坂も苦になりません。

|

京都の奥座敷として料理旅館が並ぶ貴船街道を北へ進みます。青もみじが綺麗です。

清浄なる御神水が流れる貴船川。真夏の暑さをしのぐ川床は準備中でした。

貴船街道から結社へ続く参道の階段を登ります。

句碑はもともと本宮石段の昇り口にありましたが、昭和十年六月十九日の大水害で破損し、上部は流出してしました。

総檜造りのやしろで、磐長姫命(いわながひめのみこと)が祀られています。

| この船形の自然石は、貴船の山中より採石され、平成八年三月に造園業の久保篤三氏により奉納されました。船は古くから交通手段として人や文化を結ぶ役割を果たし、縁結びの信仰と深く関わっています。また、奥宮の「船形石」伝説のように神様の乗り物として神聖視され、当社との縁が深いものです。この石は、縁結びの神として知られる結社の御祭神・磐長姫命の御料として奉納されました。 |

同じ根から生えた二本の杉。相生(あいおい)は夫婦長寿を象徴します。

|

高さ4.5m、重さ43トン以上、胴廻り9mで、貴船石の巨大岩です。

|

| 貴船神社の創建地で、森に囲まれた神聖な場所です。 御鎮座伝説によれば、玉依姫命(たまよりひめのみこと)が乗った黃船は、人目に触れぬよう石で包まれ、奥宮本殿の側に苔むした姿で祀られています。 本殿の真下には「龍穴(りゅうけつ)」と呼ばれる大きな穴があり、その上に社が建てられました。 龍穴は神聖視され、誰も見ることは許されていません。貴船神社の龍穴は、日本三大龍穴の一つとされています。 |

奥宮参道の思ひ川は禊(みそぎ)の場で、和泉式部が清め祈願した川と伝えられています。

|

貴船川沿いの「恋の道」は和泉式部の縁結び伝説で知られます。

|

緑の木々に囲まれた奥宮の入口(神門)です。

|

神門は参拝の起点で神域の象徴とされます。

|

檜皮葺(ひわだぶき)の伝統的な神社建築様式を持ち、神秘的な雰囲気が漂っています。背後には山々が迫り、自然と調和した荘厳な空間が広がっています。 本殿の真下には「龍穴」という穴が空いているそうです。

干支の龍が描かれた絵馬が奉納されています。

|

| 連理の杉は、2本の杉の木が途中で一本に結ばれるように成長した珍しい木です。この「連理」の現象は、自然界でも非常に稀で、互いに寄り添う姿が夫婦や恋人同士の絆を象徴しています。 |

| 御船形石は、日本神話で登場する水神である**高龗神(たかおかみのかみ)**が乗った船が、この場所で止まり、その跡が石となったと伝えられています。 また、伝説によれば、この石を起点として貴船神社の歴史が始まったとされています。 |

|

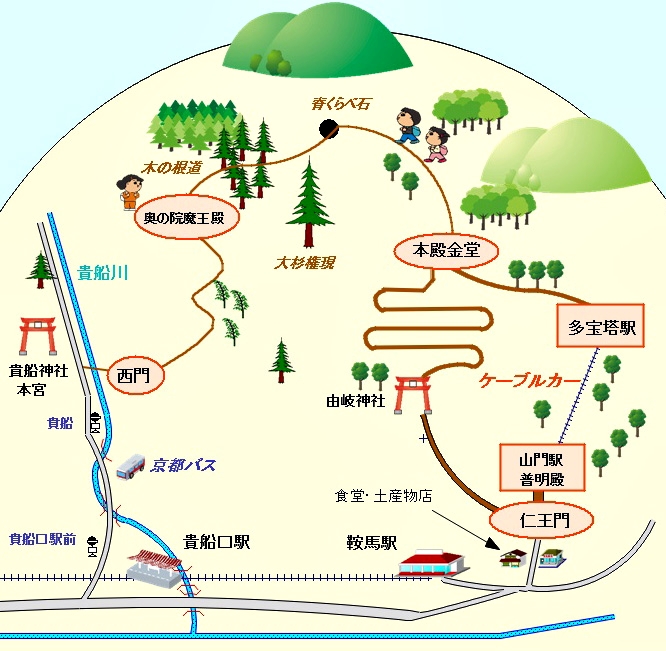

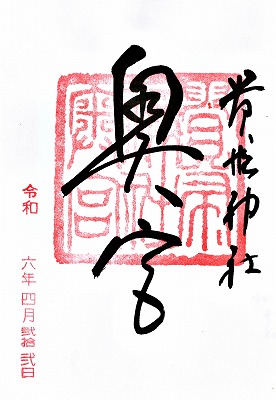

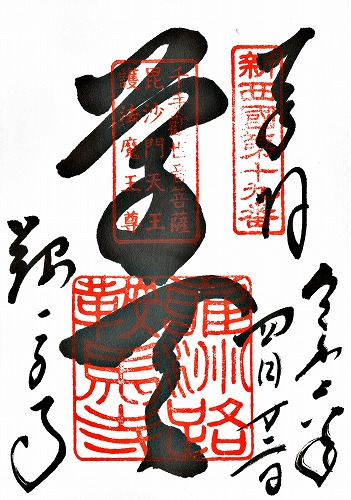

| 770年に創建された天台宗系の寺院で、鞍馬山全体を寺域とします。本尊は毘沙門天王、千手観音菩薩、護法魔王尊で、源義経が幼少期を過ごした地としても有名です。本殿金堂や奥の院魔王殿をはじめ、自然豊かな境内が見どころで、特に「鞍馬の火祭」が知られています。叡山電鉄「鞍馬駅」から徒歩でアクセス可能です。 |

終点の叡電鞍馬駅

|

昭和を彷彿とさせるレトロな駅です

|

観光客に人気の写真撮影スポットです。

|

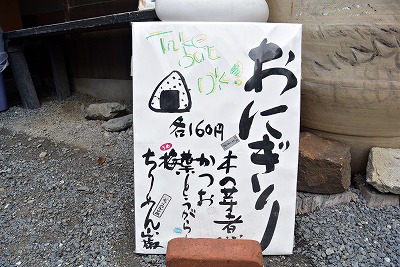

鞍馬駅からケーブルカー乗降駅の間にある食事処です。

左奥に見えるのが仁王門で、鞍馬山の入口です。 |

木の芽煮、カツオなど五種類位あります。

|

お店の中で待っている間に握ってくれました。

|

店内には四人掛けのテーブルが二つあります

|

お土産も置いてあります

|

石碑は、鞍馬寺を訪れる旅の始まりを告げる存在であり、訪れる人々に深い印象を与えています。

|

仁王門は、鞍馬駅から鞍馬寺の本堂へ向かう途中にあります。鞍馬駅から徒歩約10分ほどの距離で、参道を進むとその先に姿を現します。

|

門の左右には金剛力士像(阿形像と吽形像)が安置されており、訪れる人々を悪霊から守る役割を担っています。

|

扁額は、鞍馬寺の存在を一目で示す重要な役割を果たしています。また、参拝者にとっては鞍馬寺が霊場であることを改めて意識させる精神的なシンボルでもあります。

|

仁王門をくぐると正面に環浄水(げんじょうすい)があり、身を清めてから鞍馬寺を目指します。

|

環浄水の近くには童形六体地蔵尊があり、子供は仏の子と教えてくれます。

|

山門駅からたった2分で多宝塔駅に着いてしまいます。

|

新緑のトンネルを登っていきます

|

運賃は無料ですが、200円は寄付だそうです

|

|

|

| 宇宙の大霊、尊天のお働きを象徴する千手観音菩薩・毘沙門天王・護法魔王尊(脇侍、役行者・遮那王尊)を奉安する中心道場。御本尊は秘仏で、60年に一度、丙寅の年に開扉されます。本殿の地下は、宝殿で信徒の清浄髪が厳かに祀られています。 |

多宝塔は二層構造が特徴で、上層部の丸みを帯びた屋根が多宝如来の浄土を象徴しています。

参道自体が自然豊かで、鞍馬山の清らかな空気を感じながら進むことができます。

|

弥勒堂は木造のシンプルな造りのお堂で、内部には弥勒菩薩の像が安置されており、その姿は優しく、未来に対する希望を象徴しています。

学芸・財宝を司る福の神*弁財天*を祀り水琴窟も付設されています。

転法輪堂の前にある手水舎の竜の口から水が流れ、参拝者を威嚇するような容貌の龍がその神秘的な姿を見せています。

| 宇宙の大霊、尊天のお働きを象徴する千手観音菩薩・毘沙門天王・護法魔王尊(脇侍、役行者・遮那王尊)を奉安する中心道場。御本尊は秘仏で、60年に一度、丙寅の年に開扉されます。本殿の地下は、宝殿で信徒の清浄髪が厳かに祀られています。 |

| 本殿金堂前の金剛床は、宇宙のエネルギーである尊天の波動が果てしなく広がる星曼荼羅を模し、内奥に宇宙の力を蔵する人間が宇宙そのものである尊天と一体化する修行の場となっています。 |

|

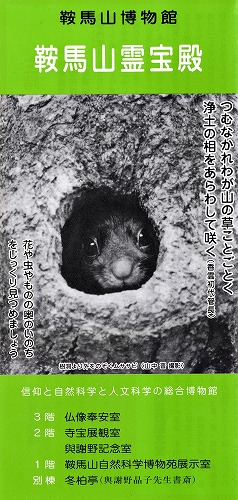

| 霊宝殿(鞍馬山博物館)の1階は、自然科学博物苑展示室。2階は、寺宝展観室と與謝野寛・晶子の記念室。3階は、仏像奉安室です。 鞍馬寺では、霊宝殿(鞍馬山博物館)だけでなく、鞍馬山全体を自然ミュージアムと、捉えています。 |

ここから*奥の院参道*を100mほど進みます。

|

3階建ての建物が*霊宝殿*です。

|

入館料は200円でした。

|

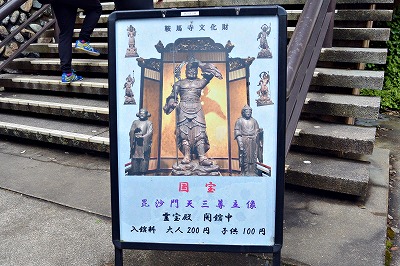

| 毘沙門天は、仏教の守護神で、戦いと財運を司る神として知られています。また四天王(持国天、増長天、広目天、毘沙門天)の中で北方を守護する神格です。 鞍馬寺の毘沙門天は、単に戦いや財運を守るだけでなく、心の平安や霊的な浄化をもたらす存在としても捉えられています。 |

鮮やかな緑に包まれた青もみじのトンネルを駆け抜けていきます。

貴船や鞍馬に行く際の起点になる駅です。

江戸時代、若狭湾で水揚げされた鯖は鮮度を保つために塩漬けにされ、京都の市場や料理に使われる重要な食材でした。この輸送ルートが「鯖街道」と呼ばれました。

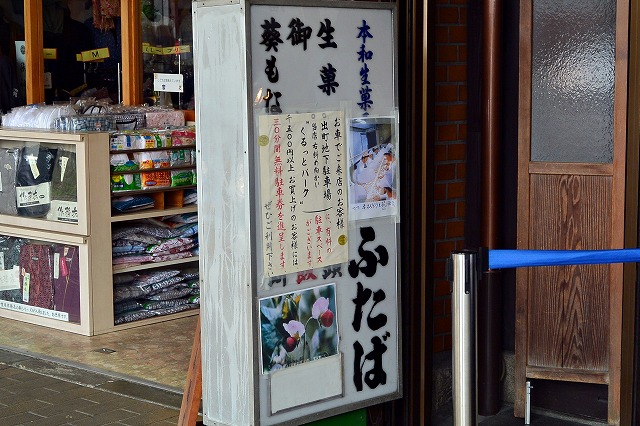

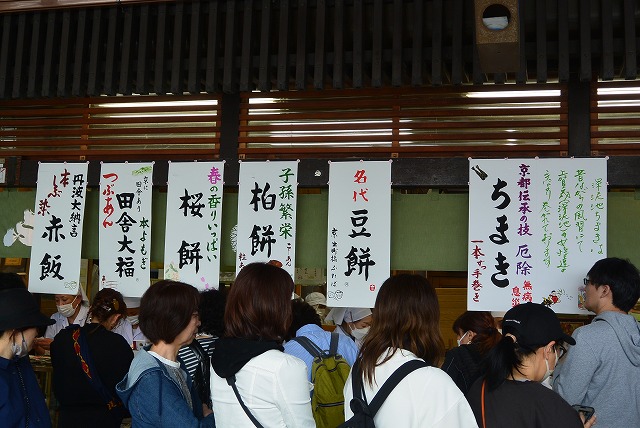

| ★ 出町ふたば(和菓子屋) |

| 京都の「出町ふたば」は、京都市上京区にある有名な和菓子屋で、特に「豆餅(まめもち)」で知られています。創業1899年(明治32年)の老舗で、地元の人々や観光客に愛される存在です。 常に多くの人が訪れ、特に休日や観光シーズンには長い行列ができることで有名で、開店直後から商品が売り切れることもあるため、早めの訪問がおすすめです。 ★名物は「豆餅」 出町ふたばの看板商品で、塩味の効いた赤えんどう豆がたっぷり入った餅生地に、ほどよい甘さのこしあんが包まれています。 塩味と甘味のバランスが絶妙で、多くのファンを魅了しています。 |

|

|

|

|

|

|

| ★ 七日目の観光が終わり、ホテルで夕食です |

ホテルに併設されたセブンイレブンで、ひじきの煮物やお漬物などの食材を調達。

久しぶりに日常の夕食を楽しむことができました |

ヴィアインプライム京都駅八条口の部屋です

|

Good Nigth

Good Nigth

|

| 天気予報によると、今日の天気は雨のち曇りとのことです。そのため、当初22日に予定していた伏見稲荷大社方面を変更し、24日の石清水八幡宮方面に入れ替えることにしました。 |

| 京都の歴史を感じる旅へ。 まずは、日本三大八幡宮の一つ石清水八幡宮へ参拝し、厳かな空気を味わう。次に、弘法大師ゆかりの勝龍寺を訪れ、静寂の中に佇む歴史を感じる。続いて、勝竜寺地区の氏神春日神社へお参りし、地域の信仰に触れる。勝龍寺城では、明智光秀最期の城と細川ガラシャの物語に思いを馳せる。さらに、一寸法師の伝説が残る武信稲荷神社へ。旅の締めくくりは、活気あふれる三条会商店街を散策し、地元の味や雰囲気を楽しみながらホテルへ。歴史と伝説に彩られた、心に残る京都の一日。 |

| ★ ヴィアインプライム京都駅八条口 で朝食です |

VAVAは和食派です。

お粥さんと魚類と煮物が中心です |

ZIZIは洋食派です。

パン類と必須のヨーグルトです。(大好きなベーコンが無くて寂しいです) |

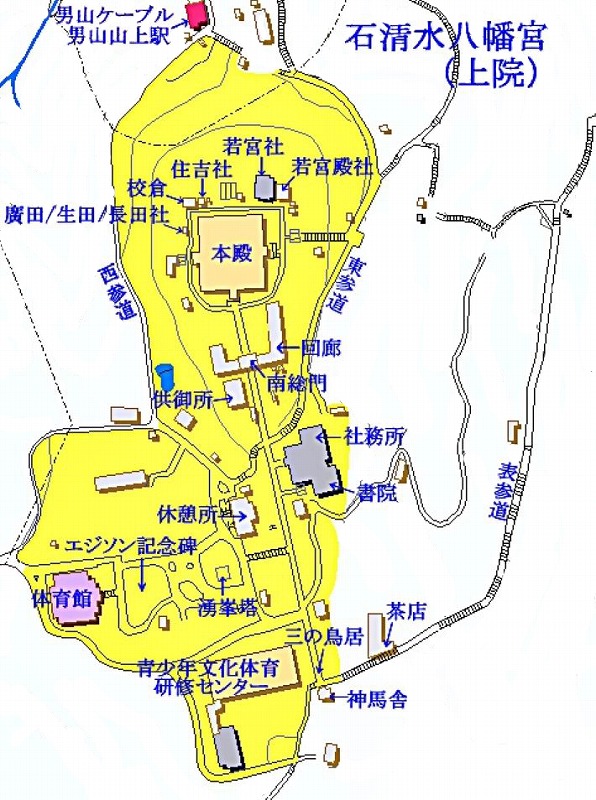

| ★ 石清水八幡宮へ |

京阪本線の石清水八幡宮駅に隣接しています。

|

ケーブルカーは、山の麓から八幡宮の本殿に至る参道を登るもので、約400メートルを3分ほどで登ります。

座席は大部分を展望の良い下向きとし、スタンションポール(姿勢維持のためにつかまる用の手すり)の形状はエジソン電球をモチーフにしたものを採用しています。

登ってきた「こがね号」

|

トンネル内で上下線がすれ違います

|

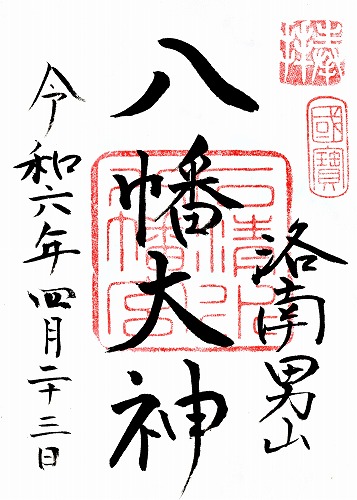

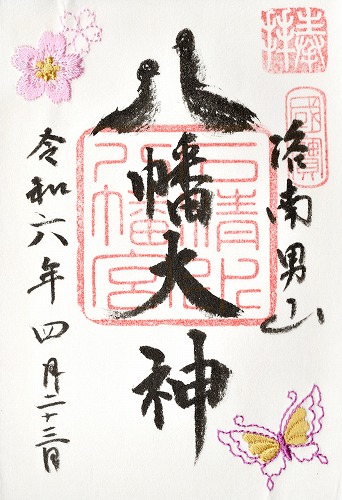

| ★ 石清水八幡宮 |

| 日本三大八幡宮の一つで、貞観元年(859)に、王城鎮護のために、平安京の裏鬼門(西南)に当たるこの地に九州から宇佐八幡を勧請したのが始まりとされる。現在は厄除けの神様として信仰を集め「やわたのはちまんさん」の名で親しまれており参拝者が絶えない。朱塗りの社殿は徳川家光の寄進で江戸時代に再建され、本殿、外殿、楼門などすべて重要文化財に指定されています。 |

| 石清水八幡宮の本殿は、寛永11年(1634年)に再建されたもので、現在は国宝に指定されています。この本殿は、日本独特の*八幡造(はちまんづくり)*という建築様式の代表例で、宇佐神宮本殿と並ぶ重要な建築物とされています。 八幡造は、前の「外殿」と後ろの「内殿」が横並びに配置され、2つの建物がつながった形式です。外殿は「居間」、内殿は「寝所」として位置づけられています。 |

涌峯の塔は、清水久兵衛設計の高さ18メートルの給水塔で、神職の冠をモチーフにした現代的なデザインです。

|

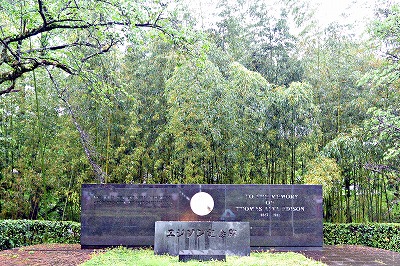

石清水八幡宮近くの竹を用いたエジソンの白熱電球を記念し、記念碑が建立されました。

神苑広場にあるボーイスカウト像は、涌峯の塔に敬礼する姿が特徴で、奉仕活動の象徴とされています。

| ★ 八大龍王辨財天 |

| 八大龍王弁財天」は、伏見・淀エリアの隠れたパワースポットで、地元の人々によって大切に守られています。創建年や創建者は不詳ですが、巨大なイチョウの樹木が目印です。このイチョウは高さ約17mで、地域の誇りの御神木として知られています。イチョウの根元には八大龍王と弁財天を祀る小さな祠があり、龍神たちは水難除けや災厄を払い、願い事を叶える力を持つとされています。特に「倶利伽羅龍王」は強力なパワーを授け、金運や商売繁盛をもたらすと信じられています。秋にはイチョウの葉が黄金色に染まり、敷き詰められた絨毯のような風景が広がり、金運や開運のシンボルとして、訪れる人々に力を与えてくれます。 |

鳥居より目立つ大銀杏です。

|

右が弁財天のお社、左が八大龍王のお社です。

|

| ★ 翼虎 ( 淀名物のコロッケ屋さん) |

| 翼虎は、京都伏見区の淀本町商店街にある揚げ物専門店で、地元住民や観光客に親しまれています。特に人気の「翼虎コロッケ」は、50円という手頃な価格で提供され、揚げたてのサクサク感とほんのり甘い具材が魅力です。店ではコロッケやウインナーフライなどが販売されており、注文後に目の前で揚げてくれるため、常に新鮮な美味しさが楽しめます。商店街の食べ歩きスポットとしても人気の一品です。 |

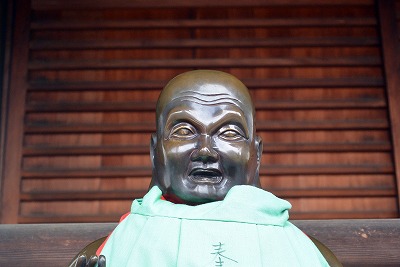

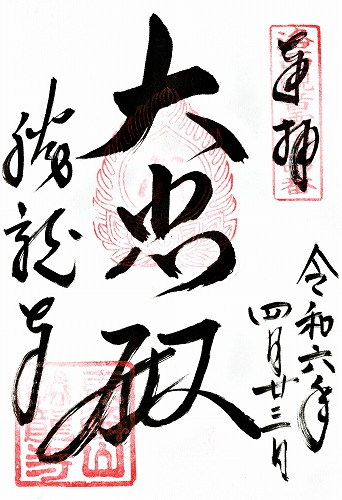

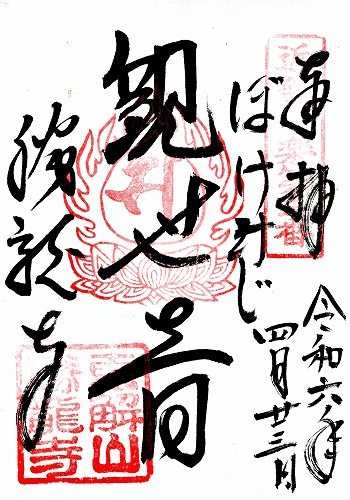

| ★ 勝龍寺 |

| 平安時代 空海(弘法大師)の開基。 元の寺号は恵解山青龍寺で、観音堂を始め九十九坊が建てられていたといわれます。 大干ばつ大飢饉の年に住職千観上人の祈祷で雨が降り、龍神に勝ったという意味から「勝龍寺」と改名されました。 |

本堂には鎌倉時代につくられた十一面観音が祀られています。

ぼけ封じ近畿十楽観音霊場の第三霊場となっています。 生きる喜び、生かされる生命に感謝し、健康で楽しい日々が暮らせるよう、お参りしましょう。

開運・金運の神とされ、良縁や子宝、家庭円満、夫婦円満の御利益があるといわれています。

このお地蔵様をなで、智恵を授かり学力向上を願いましょう。

初代の梵鐘は大阪夏の陣の際持ち去られ転々とし、現在は能勢町の真如寺に現存し、大阪府の指定文化財となっています。現在あるのは3代目の梵鐘です。大晦日には除夜の鐘がつけます。

もともと弥勒菩薩座像が安置されていた場所には地蔵座像がありましたが、昭和39年に盗難に遭いました。その後、地域の陶芸家が寄贈した地蔵座像が安置され、現在に至っています。南北朝時代の石仏もあり、8月23日には地蔵盆が行われています。

こちらの仏様は、心身の病んでいる所と同じ所を撫でて、一心にお参りすると病が治るというご利益があると言われています。別名*なで仏*と言われます。

真言宗の開祖 弘法大師が全国を行脚したお姿です。 お参りする足元には、先代住職淨運和尚が四国八十八ヶ所を回りいただいたお砂が入っています。

| ★ 春日神社 |

| 春日神社は、勝竜寺地区の氏神で、祭神は天津児屋根尊(あまつこやねのみこと)、姫大神、武甕槌命、斎主命です。 勝龍寺に隣接する元禄13年(1700) 銘の石鳥居をくぐると、覆屋をもつ一間社流造・柿葺きの本殿があります。 明治初期の社伝によると、承安4年(1174)、関白九条兼実(かんぱくくじょうかねざね)の建立で、天正10年(1582)の山崎合戦に際して焼失したのち、慶長9年(1604)に 再建されたといいます。江戸時代には「春日大明神」とも呼ばれ、勝龍寺の子坊であった専勝坊と玉林坊によって管理されていました。弘化2 年(1845) ごろには覆屋と本殿、瓦葺きの拝殿が再建され、このうち本殿 のみが再建当時の姿を今に伝えています。 |

神仏習合の名残りで隣には勝竜寺地区の氏神様をお祀りしています。

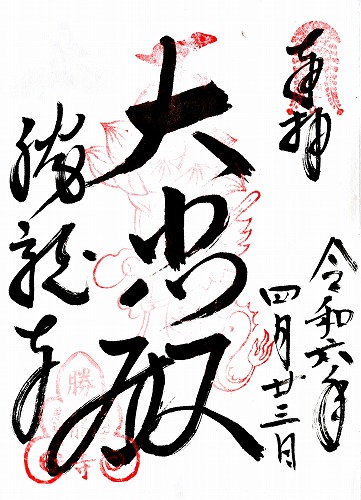

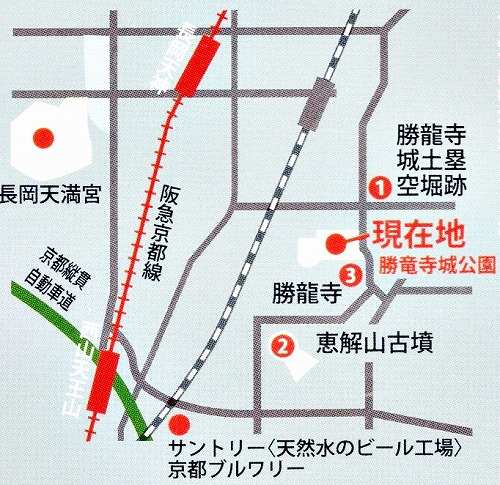

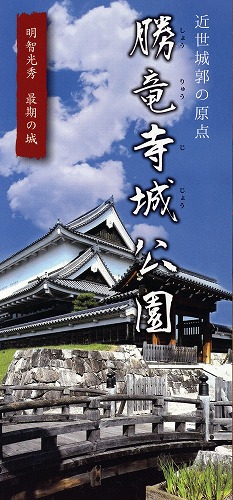

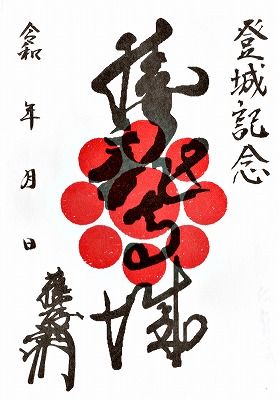

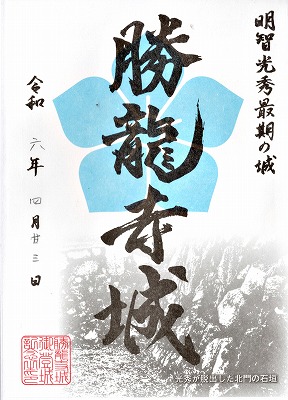

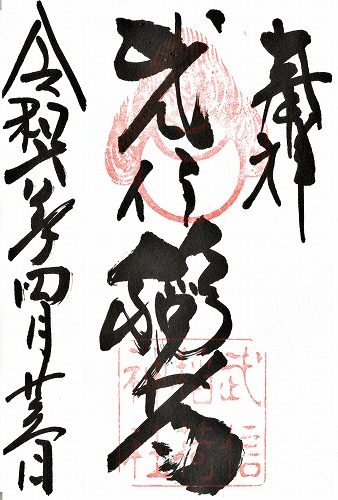

| ★ 勝龍寺城 「明智光秀最期の城」 |

| 天正10(1582)年、本能寺の変後、光秀と羽柴秀吉が決戦に臨んだ、天下分け目の「山崎・勝龍寺城の合戦」では、この一帯が戦場となりました。戦局は短時間で決し、敗れた光秀は勝龍寺城へ逃げ込み、最期の夜 を過ごしています。周辺には、現在も多く史跡が点在 しています。戦国のロマンを体感しに、古戦場を巡っ てみてはいかがでしょうか? |

勝龍寺城は細川藤孝の居城で、山崎の合戦では明智光秀が本陣を構えました。

勝龍寺城は細川藤孝の居城で、山崎の合戦では明智光秀が本陣を構えました勝竜寺城公園は1992年(平成4年)に整備された公園で、管理棟は模擬櫓として建てられました。

| 天正6年(1578)、明智光秀の娘・たま(玉、のちの細川ガラシャ)は、織田信長の勧めで勝龍寺城主・細川藤孝の嫡男・忠興に輿入れし、城内で婚礼を挙げました。幸せな新婚生活を送りますが、天正10年(1582)、「本能寺の変」で主君・信長を討った父・光秀は、羽柴(豊臣)秀吉を迎え撃つため勝龍寺城を拠点としました。 しかし、秀吉の大軍に敗れた光秀は勝龍寺城に退却し、最期の夜を過ごした後、夜中に城を脱出。坂本城を目指す途中で落ち武者狩りに遭い命を落としました。城の北門には、当時の石垣や門の礎石が今も残り、当時の歴史を物語っています。 |

この水は、細川ガラシャ(玉)が、夫忠興と勝龍寺城で過ごした日々、水面にその姿を映し出したであろう、歴史のロマンにちなんで名づけたものです。

記念石像は、中国の寧波市と長岡京市の友好都市関係を象徴する石像です。

|

| ★ お昼ご飯 |

業務スーパー 長岡京店でおにぎりを買い、バスを待つ間に頬張ります。

|

| ★ 長岡京市観光案内所 |

| 京都西山・勝竜寺城公園では、「通常版」と「藤孝書状版」の2種類の御城印を販売しており、たくさんの皆様から好評をいただいておりますが、この度新デザイン「明智光秀最期の城」を作成しました! 2022年6月11日(土)から、市内3か所の観光案内所 (JR長岡京駅西口、阪急長岡天神駅西口、阪急西山天王山駅東口)、神足ふれあい町家、勝竜寺城公園で販売いたします。 なお、勝竜寺城公園では土日のみの販売です。 |

| ★ 武信稲荷神社(たけのぶいなりじんじゃ) |

| 武士になるために、お椀の船で京へやってきた一寸法師が住み込みで奉公するのが「京は三条の大臣殿」の屋敷である。三条の大臣とは西三条大臣といわれ、武信神社を創祀した藤原良相公のことであり、武信稲荷神社のこの場所は藤原大臣屋敷、藤原氏の学問所のあったところで、一寸法師が暮らした物語の舞台になった場所である。 小人から立派な大男になった一寸法師のように子供が大きく立派に育っように、また打ち出の小槌で金銀財宝を打ち出して末永く繁栄したことにあやかり金運・開運・出世が叶うといわれるため、当神社を詣で願う人が後を絶たない。 |

| 当神社の榎(えのき)は樹齢約八五〇年、辯財天が宿る御神木である。平成25年8月、一部が空洞化した枝が折れ落下したが、チェンソーアート世界チャンピオン城所ケイジ氏によって龍の姿に生まれ変わった。また江戸末期、坂本龍馬が妻おりょうに自分の無事を知らせるためにこの榎にふたりの名前に共通する「龍」という字を伝言に書き残したという逸話が残る。この「龍」の字はいまはもう見つけることはできないが、「龍」の字があった木の枝から龍が現れたことは縁の木が持つ何かを感じさせられる。 |

孫の出世を願い、お土産にしました。

|

| ★ 三条会商店街を散策してホテルに帰ります |

三条会商店街にある

フルーツの飴屋さんです。 主にりんご飴ですが、期間限定商品やりんご飴の新作も出しています。 |

八坂神社の又旅社は、

祇園祭の際に神輿が一時的に留まる「御旅所」として知られる神社です。 |

パン屋さんです。

人気のパンには、ホイップとカスタードのデニッシュや、抹茶ロールパン、などがあります。 |

| ★ 夕食はアジフライのお弁当 |

味味香は

京のカレーうどんのお店ですが、様々な種類のお弁当も販売しています。 |

| 朝から空はどんよりと曇り、時折ぱらつく雨に傘を開いたり閉じたりの繰り返し。天気予報を何度も確認しつつ、ハラハラしながらも観光を続けました。 足元は少し悪かったものの、予定していたスポットはすべて巡ることができ、ホッと一安心。 曇天の景色もまた趣があり、雨に濡れた青もみじの緑が一段と鮮やかに見えたのは、思わぬ収穫でした。 |

Good Nigth

Good Nigth