🎯 見どころ

仁和寺(にんなじ)は、京都市右京区にある真言宗御室派の総本山で、世界遺産「古都京都の文化財」の一部としても知られる名刹です。888年、光孝天皇の命によって建立され、その後、宇多天皇が出家して御室(おむろ)御所として住まわれたことから、歴代天皇や皇族と深い関わりを持つ寺院として有名です。「御室桜」の名所としても知られ、春には多くの観光客が訪れます。

📍地図を見る京都旅行記|2日目(10月18日)

二日目は、洛西から洛北へ、秋の京都をゆったりと巡る小さな旅です。

朝の澄んだ空気の中、仁和寺の広々とした境内を歩き、五智山 蓮華寺では静寂に包まれた庭に心を預けました。龍安寺の石庭に佇み、瑠璃光院では光と影が織りなす幻想的な世界に息を呑みます。曼殊院門跡では、苔むす庭と格調高い建築に時の流れを忘れました。

猛暑と紅葉の盛りの狭間に訪れた初秋の京都。人影まばらな寺院では、美しさと静けさが際立ち、心を整えるひとときとなりました。

📅 本日の予定表

| 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 08:00 | ホテル出発 | 京都駅 ➡ JR太秦駅 ➡ 御室仁和寺駅 | 撮影所前駅 |

| 09:00 | 御室仁和寺 | 水掛不動堂・金堂・仁王門 | 京都三弘法の御朱印帳 |

| 10:00 | 五智山 蓮華寺 | 五智如来座像 | 五智如来の石仏 |

| 10:30 | 龍安寺 | 雲龍図襖絵特別公開中 | 蓮華寺からきぬかけの路 |

| 11:20 | 笹屋昌園CAFE&ATELIER | 粒餡のお饅頭「庭の石」 | 龍安寺駅北 徒歩一分 |

| 12:10 | 昼食 | 食事処 あうん | 出町柳駅前の定食屋 |

| 14:40 | 瑠璃光院 | 特別拝観大人2,000円 | 京都で一番高い拝観料 |

| 15:40 | 曼殊院門跡 | 小さな桂離宮と称される | 皇室一門の方が住職 |

💡 1日目(10月17日)の詳細予定表を別ページで表示します。

(マウスカーソルを合わせると拡大表示されます)

仁和寺(にんなじ)は、京都市右京区にある真言宗御室派の総本山で、世界遺産「古都京都の文化財」の一部としても知られる名刹です。888年、光孝天皇の命によって建立され、その後、宇多天皇が出家して御室(おむろ)御所として住まわれたことから、歴代天皇や皇族と深い関わりを持つ寺院として有名です。「御室桜」の名所としても知られ、春には多くの観光客が訪れます。

📍地図を見る仁和寺の二王門は、江戸時代初期に建立された壮麗な楼門で、京都三大門の一つに数えられる重要文化財です。 この門は、仁和寺の玄関口として堂々たる威容を誇り、訪れる人々を静かで厳かな空間へと誘います。桜の季節や秋の紅葉時期には、門越しに広がる境内の風景も見どころです。

仁和寺の水掛不動尊は、願いを込めて水をかけて祈願する不動明王像で、菅原道真ゆかりの「菅公腰掛石」の上に祀られています。 静かな境内の奥に佇む水掛不動尊は、素朴ながらも深い信仰を集める存在です。柄杓で水をかける所作には、心を整える静かな時間が流れています。

朝夕の風が涼しさを運び、境内の木々がほんのりと秋色に染まりはじめる頃。紅葉の盛りを前に、仁和寺は静けさと彩りが交差する、特別な季節を迎えています。

(※ 写真をクリック Or タップすると拡大します)

仁和寺の五重塔は、江戸時代初期に建立された高さ約36メートルの壮麗な塔で、国の重要文化財に指定されています。 この五重塔は、春には御室桜越しに眺める構図が絶景として知られ、時代劇のエンディングにも登場するほどの美しさを誇ります。

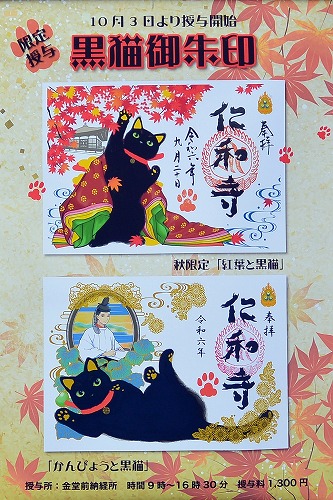

仁和寺の黒猫特別御朱印は、宇多天皇が寵愛した黒猫にちなんだ季節限定の御朱印で、猫好きや御朱印ファンに人気の授与品です。 仁和寺を創建した宇多天皇が、即位前に父・光孝天皇から黒猫を賜り、日記『寛平御記』にその愛猫への深い愛情を綴った記録が残っています。「墨のような漆黒の毛並み」「音もなく歩く姿は雲上の黒い竜のよう」といった描写は、日本最古の“猫ブログ”とも言われています。

仁和寺から蓮華寺へ

五智山蓮華寺(ごちざんれんげじ)は、京都市右京区御室にある真言宗御室派の別格本山で、後冷泉天皇の勅願により創建された由緒ある寺院です。境内には五智如来石像が並び、静寂の中に荘厳な空気が漂います。不動堂には五智不動尊が祀られ、毎月28日には護摩供養が行われます。夏の「きゅうり封じ」では、きゅうりに名前を書いて病気平癒を祈願する独特の法要が営まれます。仁和寺のすぐ東に位置し、観光客の喧騒から離れた静かな祈りの空間として親しまれています。

📍地図を見る中央の大日如来を中心に、釈迦・阿弥陀・宝生・薬師如来が左右に配置され、宇宙の真理や智慧を象徴しています。これらは江戸時代に木喰僧・坦称上人が彫刻し、後に現在地へ移されました。高さ約2メートルの石像は露座で並び、背後には十一体の観音像も安置されています。

(※ サムネイルにマウスカーソルを当てるとメイン画像が切り替わります)

仁和寺から「きぬかけの路」を歩き龍安寺へ

京都の龍安寺(りょうあんじ)は、1450年に細川勝元によって創建された臨済宗妙心寺派の寺院です。最も有名なのは、その枯山水(かれさんすい)庭園で、15個の石が配置されたシンプルかつ象徴的な石庭として知られています。この庭は見る角度によって14個しか見えないと言われ、禅の精神を表現しています。世界遺産にも登録されており、年間を通じて多くの観光客や禅の修行者が訪れます。静寂と美しさを感じることができる場所として、京都の名所の一つです。

📍地図を見る龍安寺の石庭は、日本を代表する枯山水庭園で、15個の石が白砂の上に配置されています。見る角度によって14個しか見えないという不思議なデザインが特徴で、禅の精神を象徴する庭として知られています。広さは約25メートル×10メートルで、そのシンプルさと奥深さが訪れる人々を魅了します。室町時代に作られ、現在も多くの観光客や修行者が心の平安を求めて訪れる場所であり、世界遺産にも登録されています。

鏡容池(きょうようち)は龍安寺境内の池泉回遊式庭園で、四季の風景が水面に映る静寂の名所です。石庭と対照的な自然美が魅力です。

(※ 写真をクリック Or タップすると拡大します)

つくばいは、茶室「蔵六庵」前にある銭形の手水鉢で、「吾・唯・足・知」の文字が刻まれ、禅の教えを象徴しています。

龍安寺の雲龍図襖絵は、堂本印象が描いた迫力ある水墨画です。方丈広間の襖に雲間を翔ける龍が表現され、禅の象徴とされています。

(※ 写真をクリック Or タップすると拡大します)

龍安寺参道を歩き笹屋昌園へ

笹屋昌園は大正7年創業、京都・龍安寺近くに本店を構える老舗和菓子店です。特に希少な国産本わらび粉を使った「本わらび餅」が名物で、とろけるような食感が高く評価されています。店内の「CAFE & ATELIER」では、できたてのわらび餅や和と洋を融合させた甘味を味わえ、観光途中の立ち寄りにも最適です。

📍地図を見る

粒餡のお饅頭「庭の石」はその竜安寺の枯山水の庭から初代が考案しました。

90年以上の古い歴史があり、現代においても、多くの方に愛され続ける商品です。(写真はパンフレットから)

お土産用に14個買ましたが、まだ不足しているため後日八坂祇園店へ。

(※ 写真をクリック Or タップすると拡大します)

🚆嵐電北野線 🚌市バス 🚆叡山電鉄本線を乗り継ぎ瑠璃光院へ

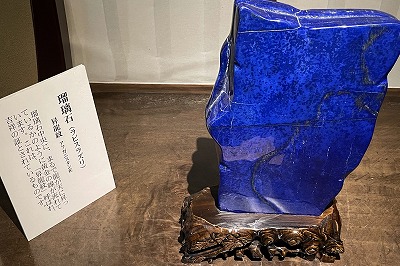

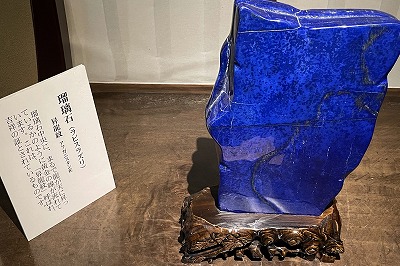

瑠璃光院(るりこういん)は、京都市左京区の八瀬に位置する静かな寺院で、美しい庭園と風情ある建物で知られています。特に、春の新緑や秋の紅葉の時期には、多くの観光客や写真愛好家が訪れる人気のスポットです。 瑠璃とは、極楽浄土を飾る七宝の一つである浄土の色。種々の楓が繁茂する深山の地に、幾重もの苔に覆われ清らかな泉が湧く。その主庭全体がまさに瑠璃色に輝かんとする様子から「瑠璃光院」という寺号がつけられました。

📍地図を見る杉木立に囲まれた静寂の中に佇む小ぶりな山門。苔むした石段と調和し、境内へ入る前から“静けさの美”を感じられる場所です。四季で光の表情が変わります。

杉木立に囲まれた静寂の中に佇む小ぶりな山門。苔むした石段と調和し、境内へ入る前から“静けさの美”を感じられる場所です。四季で光の表情が変わります。

黒光りする木材と柔らかな灯りが迎えてくれる静かな玄関口。外の喧騒から離れ、書院へ向かう心を整える“結界”のような落ち着いた空間です。

瑠璃光院の象徴的空間。磨かれた机の面に青もみじが映り込む“リフレクション”で知られます。座して自然と向き合う、最も人気の高い鑑賞スポットです。

苔むした緑の絨毯が広がる清らかな庭。光の当たり方で青や瑠璃色に艶めき、書院からの眺めが特に美しい。春と秋でまったく異なる表情を見せます。

龍が大地に身を横たえるような曲線の造形を持つ庭。苔、石、植栽が動的な気配をつくり、深い静けさと力強さを感じることができます。

高台に建つ茶庵で、庭や周囲の山並みを望む静かな場所。伝統的な茶室らしい簡素さと品格があり、点前を楽しむような静謐な時間が流れます。

(※ サムネイルにマウスカーソルを当てるとメイン画像が切り替わります)

🚆叡山電鉄本線で曼殊院門跡へ

曼殊院は伝教大師により創建され、平安期に北野天満宮の別当を務めた。江戸初期、良尚法親王により現在地に移され、書院や庭園は桂離宮に通じる美を持つ。「小さな桂離宮」と称され、国宝や文化財も多数所蔵しています。 四季折々の自然が彩る庭園は、知る人ぞ知る静けさの名所として親しまれています。

📍地図を見る大書院 (重要文化財)江戸時代初期の数寄屋風書院。この時代に造られた書院建築を代表するものです。 奥の仏間は明治までは付書院をもつ「上段の間」でした。また桂離宮と相通ずるものが多く、特に引手 (瓢箪・扇等)や釘隠しは意匠をこらしてあり、桂離宮 と同じく嘉長作です。

大海に住む目の見えない亀が、百年に一度海中から頭を出しました。そこへ風に吹かれるまま流されてきた節穴のある流木が流れ来て、亀の頭が偶然にもその節穴にはまるとう、極めて低い確立の偶然性を表すたとえ話です。人間に生まれること、佛教に出会う難しさを表しています。左の流木に見立てた石は天然記念物の貴船岩です。

庭の芯に滝石があり、白砂の水が流れ出て、滝の前の水分石(みずわけいし)からひろがり、鶴島と亀島とがあります。鶴島には五葉の松(樹令約四百年)があって、鶴をかたどっています。松の根元にはキリシタン燈籠があり、クルス燈籠又は曼殊院燈籠と呼ばれています。亀島には、もと地に這う亀の形をした松がありました。庭園右前方の霧島つつじは、 五月の初旬、紅に映えて見事です。この枯山水は、禅的なものと王朝風のものとが結合して、日本的に展開した庭園として定評があります。

📸 予定してた観光が終わりました。📸

☔ 雨が降ってきたので京都駅に戻り周辺を散策します。☔

📍 京都ポルタ

📍 ロピア 京都ヨドバシ店

📍 ドン・キホーテ 京都アバンティ店

などで、お土産の下見や夕食などを買って🏨ホテルに戻ります。

京都駅至近の好立地にある全館禁煙のビジネスホテル。人工光明石温泉の大浴場で旅の疲れを癒せます。サータ製マットレスや選べる枕、アメニティバーなど快適設備が充実。朝食は京都のおばんざいを含むビュッフェ形式で好評です。